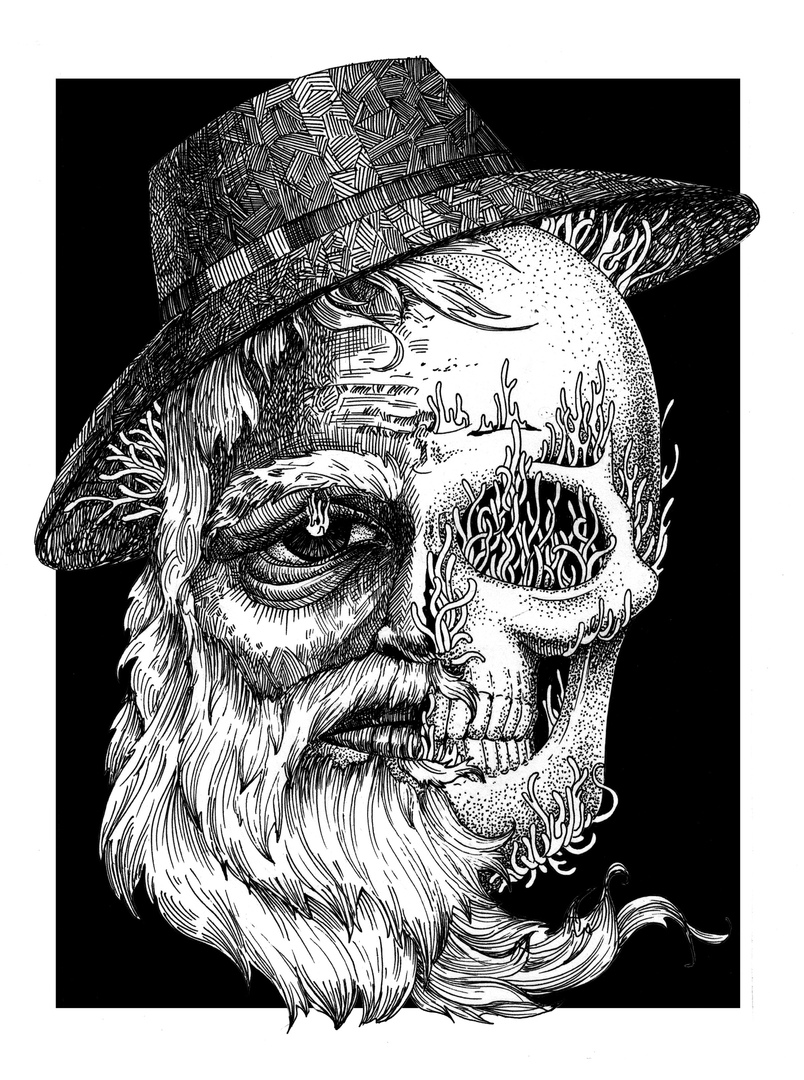

Иллюстрация Ирины Романовской

Уильям Эрнандес поправлял изгородь возле дома, когда услышал за спиной знакомый голос Хершела:

— Здорово, южанин!

Обернувшись, он увидел старого кавалериста, который ковылял к нему по аллее облетевших тополей, опираясь на тяжелую трость. На Хершеле были его поношенные ботфорты и выцветшие брюки, замшевая куртка пестрела от заплат. Зато на голове щеголевато сидела широкополая шляпа, лихо заломленная набок.

— Здорово, янки!

Билл махнул рукой и, воткнув в землю лопату, достал из кармана трубку и кисет с табаком. Так соседи здоровались уже на протяжении двух десятков лет, что были знакомы. Билл и Хершел были единственными старожилами на всю округу в сельской глуши Массачусетса. Им всегда было о чем поговорить. О политике, о падении цен на мясо и пшеницу, о том, что никак не могли поделить немецкий кайзер с русским царем в Европе (они ведь кузены!). О давно прошедшей войне, на которой оба сражались по разные стороны.

— Как сам? — Хершел оперся на трость, тяжело отдуваясь.

— Потихоньку. — Билл отсыпал ему табаку.

Старик ловко свернул самокрутку и с удовольствием затянулся от поднесенной спички.

— Хороший у тебя табачок, Билли. Много насушил в этом году?

— Весь чердак в амбаре завален, на зиму хватит. С тобой поделюсь, и еще останется.

— Славно. Продавать не думал?

— Чертов поляк в городской лавке снизил цену. Не стоит оно тех трудов.

— Твоя правда.

Несколько минут они молча стояли и курили. Хершел пускал кольца и выдыхал синеватый дым, который клубился вокруг его лица, будто цепляясь за белоснежную бороду, отросшую уже почти до пояса. После смерти жены в прошлом году старик сильно сдал, сгорбился и ходил еле-еле. Руки его тряслись сильнее обычного, а дыхание было хриплым и с присвистом, словно ежедневная прогулка к дому соседа в этот раз далась ему тяжелее.

Что осталось в нем неизменным — холодный блеск голубых глаз из-под кустистых бровей. Взгляд старого солдата, сейчас он блуждал по округе, по лужайке Билла, усыпанной желтыми листьями, по густому лесу, начинавшемуся сразу за домом. Билл перехватил взгляд Хершела, тот отвел глаза, будто стесняясь. Старик явно был чем-то обеспокоен. И явно хотел поговорить о чем-то, но, судя по всему, не решался.

— Холодает, — только и буркнул он.

— Угу, — согласился Билл.

Хершел затянулся в последний раз и щелчком пальца отправил окурок в траву.

— Индейская осень закончилась. Скоро начнутся холода. А зима в этом году будет ранней.

— Тебе-то почем знать?

— Ноги, — сказал старик многозначительно и постучал кончиком трости себе по колену, — мои ноги никогда не врут, парень. Я чувствую погоду с тех пор, как твои дружки угостили меня картечью при Чаттануге. Сегодня кости мне крутило так, что я заснуть не мог. Это не к добру.

— Что ж, я верю твоим ногам. Что еще они говорят?

— Говорят, что это будет моя последняя зима.

Билл ухмыльнулся.

— То же ты говорил про прошлую. И про ту, что была до нее. Да вот только ты по-прежнему каждый день приходишь к моей ограде и кричишь: «Здорово, южанин!» — Билл повторил хрипло-крикливый выговор Хершела. — И сдается мне, то же самое будет и этой зимой, и весной, и следующим летом. Просто ты старик, тебе свойственно думать о смерти.

— Да уж не чета тебе, сопляку!

Хершел замолчал, и Биллу показалось, что он обиделся.

— Лучше скажи мне вот что. — Билл решил повернуть разговор в другое русло. — Давно хотел тебя спросить, почему ты называешь это время индейской осенью?

— А что? — Старик хитро сощурился.

— Сам знаешь, родом я не из этих мест. И довольно туповат, если на то пошло, раз никак не могу взять в толк все особенности местного выговора. Да вот только все, с кем я общался помимо тебя, говорят «индейское лето».

— Лето закончилось, парень. И только Бог знает, начнется ли оно опять. Во всяком случае для меня. Люди обманывают себя, называя летом последние теплые деньки в октябре, да вот только я врать не привык, даже самому себе. Впереди только холода. Зима придет, потому что ей положено. От этого не уйдешь, как от судьбы. Приходит все, что должно прийти.

— Что именно? — не понял Билл.

— Раз уж такое дело, — снова завел Хершел, не удостоив его ответом, — ответь и ты на мой вопрос, Билли. Сколько мы с тобой знакомы?

— Да лет двадцать уже. Я сбился со счета.

— Ну да, ну да, — покивал Хершел, — и откуда ты будешь родом?

Билл опешил.

— Ты меня, конечно, извини, но поверить не могу, что я ни разу тебе об этом не говорил.

— У нас, стариков, память шибко дырявая, Билли.

— Я из Миссисипи, Хершел.

— Ну да, ну да. И на войну, стало быть, ты ушел совсем сопляком?

— Мне было семнадцать в шестьдесят четвертом.

— Ага, ага. А сейчас тебе, значится, сколько?

— Да уж разменял седьмой десяток.

— Ну да…

Хершел скомкал бороду в кулаке, а потом разгладил опять, как делал всегда, когда о чем-то усердно размышлял.

— Стало быть, когда мы только познакомились, тебе едва перевалило за сорок.

— Получается так.

— Ага, ага.

Старик достал из кармана плитку жевательного табака, отломил кусок и, закинув его в рот, усердно заработал челюстями.

— Я вот к чему клоню, Билли. За все эти годы, что ты живешь здесь, ты ни капли не изменился.

— Так уж и не капли?

— Постарел, да. Но по сравнению со мной ты все еще сопляк. А вот твои волосы…

— А что с ними?

— Сколько тебя помню, они всегда были белыми, что снег в декабре.

— Ну… да.

Билл, сам того не сознавая, пригладил пятерней свою густую белоснежную шевелюру. От пристального взгляда Хершела ему стало не по себе. Старик смотрел на него в упор, не мигая. Неподвижный, как статуя, только ходили ходуном челюсти, мусоля табачную жвачку.

— Я рано поседел, Херш, — буркнул наконец Билл, — у меня была тяжелая жизнь. А вот ты сегодня точно встал не с той ноги. Может, они у тебя и предсказывают погоду, но нынче они наболтали явно что-то не то.

— И фамилия у тебя чудная, парень, — не унимался Хершел, — однако уж больно ты белокож для мексиканца. Не припомню, чтобы ты хоть немного загорал даже в самое жаркое лето.

— Какое тебе дело до моей кожи? — Билл взялся за лопату, начиная злиться.

Он думал, что, снова взявшись за работу, отвадит от себя настойчивые вопросы соседа.

— А фамилия моя, чтобы ты знал, досталась мне от деда, который приплыл из Испании сто лет назад. Отец мой женился на ирландке, между прочим. Спроси-ка еще, почему это я не рыжий.

Хершел смачно сплюнул под ноги коричневый сгусток, вытер бороду и сказал примирительно:

— Не злись, Билл. Что-то сегодня и правда день какой-то дурацкий. Чудится всякое. И чертовы кости ломит так, что мама не горюй. Точно к холодам. Ты сегодня не замечал ничего… ну, странного?

— Чего, например?

Старик неопределенно пожал плечами.

— Знаешь что, Херш? — Билл вытер лоб и воткнул лопату в землю. — Явись мне сегодня красотка Бетти Сью, какой она была в лучшие свои годы на канадской лесопилке, и попроси меня отодрать ее, как в старые добрые, тут-то да, я сказал бы, что это странно. А так могу тебе сказать, что сегодня самый обычный день, какой был и вчера.

Хершел хохотнул и довольно крякнул в ответ на скабрезность друга.

— Пожалуй, твоя правда, Билли. Прости старика. Мне-то, слава Богу, уже восемьдесят пять. Тяжеловато уже жить одному. Только и остается, что жаловаться на болячки и доставать молодежь разговорами.

— Почему дети не заберут тебя в город?

— Сам не хочу. Что мне там делать? С сыновьями мы скорее подеремся, чем уживемся под одной крышей. Упрямые они и сварливые, все в меня.

— Охотно верю.

— Марни хоть как-то нас примиряла. А как не стало ее, все пошло наперекосяк.

— Марни была хорошей женщиной.

Хершел посмотрел на небо.

— Странное дело, Билл. Когда заходит разговор про мою жену, каждый встречный-поперечный начинает мне рассказывать, какой она была хорошей, как будто я сам этого не знаю.

— На правду не обижаются, Херш.

— А я и не обижаюсь, просто не могу взять этого в толк. Ладно, парень. Пойду-ка я к себе. Может, сумею вздремнуть часок-другой. Хорошо все-таки быть старым. Знай себе спи да ешь, и никто тебе слова не скажет. Ты заходи как-нибудь в гости, сыграем в бридж. У меня еще припасена бутылка первосортного виски с прошлого года, раскупорим ее на двоих.

— Обязательно, Херш.

Старик развернулся и медленно поковылял прочь. Трость плясала в его руке, как офицерская сабля на параде.

— Эй, Хершел! — окликнул его Билл.

— Ну?

— Скажи честно, тебе ведь просто нравится называть меня парнем и сопляком.

— Так я чувствую себя солидней.

Они оба рассмеялись.

— Бывай, южанин!

— Бывай, янки!

*

Казалось, что день, только перевалив за середину, тут же начал уступать место сумеркам. Темнело рано, а тьма не сулила ничего хорошего. Только холод и сырость, которая обязательно проникнет в дом, как ни закрывай ставни и ни топи камин.

За годы жизни на севере Билл никак не мог привыкнуть к пронизывающим ветрам, которые выли в печных трубах. От них стонали вековые деревья в лесу. Ветры норовили швырнуть в лицо брызги холодной воды или пригоршню снега. Билл покинул Миссисипи совсем юнцом и почти не помнил родных мест, но сейчас почему-то был уверен в том, что ветры на юге были теплыми и ласковыми, как руки бабушки или объятия толстой негритянки Мо, которая присматривала за ним, пока родители трудились в поле. В завывании северных сквозняков ему слышались шепоты мертвецов и хохот ведьм. А то и чего похуже. Билл видел всякое и о всяком мог рассказать. Просто не хотел, не было желания. Разговоры только разбудят старые воспоминания, а у Билла было много того, что он хотел бы забыть.

А еще горячая южная кровь стыла на ветру Массачусетса. Билл нещадно мерз каждую зиму. Долгими темными вечерами он, наглухо закрыв ставни, сидел в кресле-качалке у горящего камина, накинув на плечи шерстяной плед. Попивал крепкий чай на травах и шелестел книжными страницами, поглядывая на огонь. В последнее время чтение спасало его от одиночества, тоски и плохих мыслей.

Только вот сегодня вечером ничего не ладилось. Буквы плясали по бумаге, никак не складываясь в слова, и тут же забывались, вылетая из головы, заставляя перечитывать одно и то же место по много раз. Билл со вздохом захлопнул книгу и отложил ее в сторону. Посидел немного, глядя на огонь. Дрова в камине громко трещали, старое кресло уютно поскрипывало под его весом. Вроде бы все как всегда, но все равно что-то не то.

«Ты сегодня не замечал ничего странного?»

Виной всему был утренний разговор с Хершелом. Тоже ничего особенного, разговор как разговор, да вот только из головы не лезло подозрение, что старик пытался что-то выпытать, но нарочно не спрашивал напрямую. С чего вдруг такой интерес к молодости Билла, к его белым волосам и светлой коже? Почему именно сейчас, после стольких лет знакомства?

Ветер свистел в трубе, будто просился войти. В чем старик был прав — обманывать себя не надо. Лето закончилось, зима придет, как сама смерть, а теплые деньки в разгар осени — это так, короткое утешение перед неизбежным, жестокая насмешка Бога.

Расспросы Хершела пробудили подзабытые воспоминания, которые теперь нахлынули на Билла волной. Он не врал, когда говорил, что прожил трудную жизнь. Жизнь, которая спала в чуланах и шкафах вместе с нажитым добром, старым индейским ножом и свернутым серым мундиром конфедерата, пропахшим нафталином и изъеденным молью. Мундир принадлежал не самому Биллу, а его старшему брату Исайе, что был канониром в артиллерийском полку и погиб при Геттисберге. После его смерти Билл ушел в добровольцы и свою форму оставил в северном Техасе, куда отступил вместе со Второй Миссисипской бригадой. В месте, которое старался забыть все эти годы. В месте, которое, как он надеялся, больше никогда не даст о себе знать.

После войны Билл не вернулся в родные места. Родители умерли от тифа, пока он сражался, а их ферму сожгли наступающие янки. Не было больше бабушки, не было добродушной толстухи Мо, больше не могло быть спокойных летних вечеров на берегу реки под ивами. Гарцующей в воде форели и звонких девчачьих голосов. В поисках денег Билл подался на север, где его, как бывшего мятежника, не ждал радушный прием. Он огрызался на удары судьбы и бил в ответ на удары людей. Гнул спину в угольных шахтах в Миннесоте, строил железные дороги в Мэне и Иллинойсе, почти десять лет валил лес в Канаде. Вернувшись с лесозаготовок, Билл снова завербовался в армию, воевал с индейцами в Айдахо и Дакоте. Он ушел в отставку уже сержантом и нанялся работником к одинокому фермеру, который так прикипел к Биллу, что перед смертью оставил ему свое хозяйство и маленький дом в сельской глуши Массачусетса. За прожитые годы Билл не скопил состояния, не обзавелся женой и детьми, но впервые с самого детства именно здесь он почувствовал себя счастливым, на своем месте. Наконец-то он вернулся к себе. В дом, который так долго искал.

Воспоминания будоражили, сердце колотилось сильнее обычного. Билл знал, что сегодня вряд ли заснет. Он снова уперся взглядом в огонь в камине, почесал голову, растрепав волосы. Слишком белые волосы для южанина и человека с фамилией Эрнандес, хоть его мать и была ирландкой. Билл обманул Хершела, никакая это не седина. После той памятной весны шестьдесят пятого года Билл никогда не был южнее Кентукки, неосознанно даже для себя забираясь все дальше на север, не задерживаясь подолгу на одном месте. Он бежал. Прочь от воспоминаний, от известковых траншей при Уайт-Хилле, от белой пыли, от Крепыша Соломона, от голосов и чего-то живого в глубине холма.

Тревога окончательно завладела им. Билл поднялся с кресла и принялся расхаживать по комнате, пытаясь совладать с дрожью в руках. Впервые за долгое время хотелось напиться. Крепко, как в молодости, до беспамятства. Чтобы забыть обо всем, а наутро проснуться с тошнотой и больной головой. А лучше не проснуться совсем. Хершел звал к себе в гости. Что ж, наверное, стоит навестить старика. Вот только не слишком ли поздно для гостей? Почему-то он был уверен, что нет. Скорее всего, старик сейчас тоже не спит, так же мается воспоминаниями, сцепив зубы и тихо ругаясь, пересиливает боль в ногах. Он точно обрадуется визиту соседа. Нужен только повод, не говорить же Хершелу, что ему стало страшно одному в доме. Острый на язык старик поднимет его на смех и будет напоминать об этом каждое утро, когда зайдет поболтать. Он звал Билла поиграть в бридж и выпить виски, чем не повод. Билл надел куртку, нацепил на голову шляпу и, сунув за пазуху бутылку бурбона из личных запасов (не идти же в гости с пустыми руками), вышел из дома.

Ветер на улице выл отчаянно, как матерый волк-одиночка голодной зимой, норовил забраться под куртку и сорвать шляпу — приходилось придерживать ее рукой и вжимать голову в плечи от холода. Тополя на алее стонали, тяжело пригибаясь к земле и размахивая в темноте ветками, как тонкими костлявыми руками. Дорога шла в гору, забираясь на крутой холм, с вершины которого в ясную погоду можно было увидеть ферму Хершела. Сейчас, в вечерней тьме, она угадывалась только очертаниями — и не заметишь, если точно не знаешь, что она есть. Билл спустился с холма и бодро пошел вперед. Дорога петляла среди перелеска, густого летом, а теперь голого и мертвого. Ветви деревьев стучали друг о друга, как сухие кости.

Сильный порыв все-таки едва не сорвал шляпу с головы Билла, но тот ловко поймал ее на лету и вернул обратно на макушку. Подняв голову, Билл застыл на месте как вкопанный. Прямо над ним, запутавшись в голых сучьях, раскачивалось то, что можно было принять за спутанный клубок паутины. Белой, почти светящейся в темноте. Паутины, которую мог сплести только паук-переросток размером с лошадь, не иначе. Белые нити оплетали древесные кроны густой вуалью, свешивались вниз мохнатой бахромой, концы которой раскачивались на ветру, как игрушки, подвешенные над колыбелями младенцев. Перелесок впереди был белым, кое-где нити свешивались почти до самой земли, образуя бледный живой коридор.

Билла бросило в пот. Предчувствие не обмануло, и старый Хершел оказался прав, как всегда. Судьба настигла его, когда он расслабился и потерял бдительность, будучи уверенным, что смог сбежать. С минуту он стоял, парализованный страхом, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Бежать!» — почти сразу же подсказал разум. Вернуться в дом, собрать все самое необходимое и уносить ноги. Но куда? Не те уже его годы, чтобы бегать от судьбы. Он слишком стар для шахт, железных дорог, армии и канадских лесопилок. И судьба бродяги его не устраивала. Не для того он столько лет искал это место, чтобы вот так просто оставить его.

Собравшись с мыслями, Билл все-таки сделал шаг вперед. И еще один. Уверенно пошел, обходя свесившиеся белые нити, стараясь не касаться их и не наступать на пятна белизны на земле. Но все равно он трясся от страха вперемешку с холодом, пальцы дрожали, а зубы стучали так, что пришлось до боли стиснуть челюсти.

Нельзя оставлять в беде Хершела, твердил про себя Билл, придавая себе храбрости. Первого и единственного друга за много лет. Если старик мертв, то нужно в этом убедиться, если жив — попытаться помочь. Белый перелесок закончился, и вдоль дороги потянулась ограда фермы. Казалось, что здесь выпал снег. Земля, крыши амбаров и брусья изгороди были присыпаны белым. Подошвы шаркали по покрову, не оставляя следов. Больше не было смысла осторожничать — оно лежало везде. Пустующие амбары обросли толстым белым ковром, изгородь топорщилась белесым мхом.

Когда-то Хершел держал большое стадо коров, продавая мясо и молоко скупщикам из города, но силы и возраст больше не позволяли вести хозяйство. Теперь у него осталась одна-единственная корова Молли, любимица старика. Давно не дававшая молока, она казалась такой же древней, как и ее хозяин. Целыми днями животина только и делала, что паслась сама по себе на лугу возле дома, оглушительно мычала и смотрела на округу не по-коровьи мудрыми глазами. Хершел уже не мог заготавливать для нее корм, поэтому Билл на зиму отдавал соседу часть своего сена, рассуждая про себя, почему тот не сдаст бесполезную скотину на бойню.

В темноте рев Молли был полон боли, отчаяния и страха. Подойдя к воротам хлева, Билл постоял немного, собираясь с духом, и потянул на себя тяжелую скрипучую створку. Изнутри хлев, казалось, заиндевел, как в самую суровую зиму. С потолка свешивались белые мохнатые сталактиты. Стены шевелились, белизна по ним шла волнами, была живой. Билл знал это.

Она дрожала, терзая и всасывая в себя добычу. То, что осталось от коровы, представляло собой бесформенное нагромождение мяса, перекрученных ног и сломанных костей. По земляному полу хлева растеклось огромное кровяное пятно, в котором извивались белые хоботки, всасывая в себя красную влагу. Единственный уцелевший глаз Молли почти с человеческой мукой уставился на вошедшего Билла. Тот сразу пожалел, что не взял с собой ружье: хоть избавил бы несчастное животное от страданий. Больше он ничем не мог помочь. Развернувшись, Билл вышел из хлева, сквозняки внутри выли и свистели, как одержимые дьяволом. Изнутри раздался громкий треск ломаемого хребта, сменившийся чавканьем и звуком раздираемой плоти. Корова больше не мычала.

Дом Хершела был густо занесен «снегом», как на Рождество. Высокое крыльцо с дубовыми ступенями превратилось в белую горку, целый сугроб вырос на террасе. Белое копошилось и шуршало, с едва слышным шорохом расползалось по дереву. Билл навалился плечом на дверь и вошел внутрь. Он бывал здесь не раз, чаще всего играл с Хершелом в неизменный бридж, потягивая виски, пока Марни сидела у камина, занятая рукоделием. Супруги приглашали одинокого соседа к себе на праздники, в этом доме он ел самую вкусную в своей жизни индейку на День благодарения и гуся на Рождество. Билл знал здесь каждый уголок. Сразу за прихожей начиналась просторная гостиная с камином, дубовым столом, диваном и удобными креслами. На стене, среди картин и портретов, красовалась главная гордость старика — именная сабля с гравировкой «Капитану Хершелу Льюису от генерала Улисса Гранта за храбрость и доблесть». Направо была кухня со столовой — вотчина и царство покойной Марни. Широкая лестница вела наверх, к жилым комнатам.

В доме было тихо, только выл ветер за облепленными белой плесенью окнами. Билл услышал голоса, впервые за много лет. Они появились именно здесь, в доме, вместе с дрянью, которая вернулась в его жизнь, чтобы забрать свое. Билл даже удивился, с каким спокойствием он воспринял их появление. А ведь раньше он вскакивал в холодном поту, когда слышал приглушенные разговоры за стенами соседних комнат, на улицах и в барах, приняв их за голоса, слышанные в последних боях весной шестьдесят пятого.

Это было нагромождение звуков, многоголосье шепотов, ни один из которых не принадлежал ни одному из языков, слышанных Биллом. Так говорила сама белая дрянь, впитавшая в себя сотни поколений мертвецов давно сгинувших племен. Ее голосом говорил перед смертью Крепыш Соломон. Хотя, скорее всего, это она сама говорила через несчастного. Голоса растворялись в темноте, делая ее почти осязаемой. Воздух пульсировал им в такт, заставляя волосы на теле Билла шевелиться, а кожу — покрываться мурашками страха. Он медленно пошел по лестнице наверх, к комнате Хершела.

При первом взгляде на старика Биллу показалось, что тот умер, а борода его за то время, что они не виделись с утра, отросла сильнее и теперь покрывала тело Хершела, подобно савану. Только присмотревшись, он понял, что сосед лежит под белым живым одеялом. Белизна заполнила собой всю комнату, не оставив ничего больше. Нити исполинской паутины тянулись от стены к стене, свешивались вниз переплетенным кружевом.

Половица скрипнула под ногой. Хершел повернул голову на звук. В движениях его читалась мука, его последние часы были агонией. Старик ослеп, заросшие белым мхом глазницы незряче уставились на Билла.

— Ты…, — прохрипел он из последних сил, — южанин…

Он говорил, как с набитым ртом. Дрянь пропитала его тело насквозь, изо рта и носа вылетали кусочки белой пыли.

— Да, Херш. Это я.

— Я знал… странное… я спрашивал… я понял… с самого утра….

Он тяжело закашлялся, как при туберкулезе. Белая колония поглощала его лицо, Хершел словно тонул в молоке.

— Уайт-Хилл… — только и смог прошептать он напоследок.

Услышанное сразило Билла наповал. Он бросился к кровати, уже не боясь ничего, пачкая в белом одежду и руки.

— Что ты сказал, Херш? Откуда ты знаешь про Уайт-Хилл? Ты был там? Весной шестьдесят пятого?..

Старик не ответил, он был мертв. С хрустом разошлась в стороны грудина Хершела, взорвавшись белым облаком. Билл увидел высушенные внутренности трупа, покрытые белесой порослью. Дрянь будто проснулась, зашевелилась активнее, вся комната пришла в движение. Тело на кровати смялось и скукожилось с громким треском. Ставшие хрупкими кости за мгновение размололись в труху. Что-то с силой утащило Хершела вниз, куда-то внутрь самой кровати.

Билл вскочил и бросился бежать. Прочь из комнаты, вниз по лестнице и на улицу. Сквозь ночь и ветер, мимо занесенных белой пеленой мертвых зданий. Через перелесок, оплетенный гигантской паутиной. Бежал не останавливаясь, так быстро, как мог. Насколько позволял донимающий с годами ревматизм.

В себя Билл пришел только на крыльце собственного дома. Сообразив, что по-прежнему держит за пазухой бутылку бурбона, достал ее, откупорил пробку и принялся жадно пить прямо из горла.

*

Вторая Миссисипская бригада отступала уже больше месяца. После разгрома у Файв-Фокс ее численность сократилась до двух неполных батальонов, а враги преследовали южан по пятам, намереваясь уничтожить или принудить к капитуляции. Как только бригада занимала выгодные позиции, более многочисленные янки обходили ее с флангов, грозя окружением, после чего миссисипцы снова снимались с места, продолжая бегство. В конце концов было принято решение соединиться с остатками пехотного корпуса генерала Дугласа у местечка Уайт-Хилл в северном Техасе и вместе с ними прорываться к побережью, где еще могли оставаться силы конфедератов. Разбитые и униженные, они стекались в Техас, как бродяги в поисках лучшей жизни. Кто-то еще лелеял надежды о реванше (некоторые безумцы даже говорили о возможной победе), но большинство собирались раствориться на бескрайних пустошах фронтира или сбежать в Мексику, подальше от войны, голода и лишений. В штабной палатке офицеры долго водили пальцами по карте, ища на ней едва заметную точку. Уайт-Хилл.

Солдаты, измученные многодневным маршем, едва переставляли ноги, обутые в стоптанные башмаки, грязные обмотки и сапоги, разваливающиеся на ходу. Едва ли не половина бойцов топтала пыль босыми, стертыми в кровь стопами. Лица почернели от жары и ветра. Мундиры и рубахи ¬— в большинстве снятые с убитых янки и наскоро перекрашенные в серый цвет — заскорузли от грязи и пота. Бряцало оружие, скрипели патронные сумки, котелки, ножи и тесаки в самодельных ножнах, волочились по земле изорванные знамена. Наравне с рядовыми солдатами шагали офицеры. Их когда-то элегантная, подогнанная по фигуре форма превратилась в лохмотья. Оставшиеся лошади тащили немногочисленный обоз и хозяйство приставленной к бригаде артиллерийской батареи, сократившейся до трех орудий и полудюжины человек прислуги.

Верхом ехал только командир миссисипцев, полковник Пикар, бойкий и неунывающий старик, выходец из старинного рода креольских аристократов и рабовладельцев, обосновавшихся на юге после восстания на Гаити. Солдаты любили полковника за добрый нрав, хватку и военную хитрость, благодаря которой он смог сохранить им жизни в добром десятке кровопролитных сражений. Правда, за последние полгода удача изменила даже Пикару.

Впереди колонны шел любимец всей бригады, бывший раб Соломон, которого другие солдаты называли Крепышом. Прежний хозяин дал ему свободу, оружие и полный мешок припасов, наказав прибиться к любой из отступающих частей. Так Крепыш Соломон, безропотный чернокожий и отныне свободный человек, оказался на войне. Поначалу его недолюбливали, доверяя только штопать форму и чинить обувь (последнее у него получалось особенно ловко), но по мере отступления и растущих потерь Соломон все чаще сражался наравне со всеми. Он таскал снаряды к пушкам, умело и быстро рыл траншеи на позициях, а бывало, что и вытаскивал из-под огня раненых. Постепенно солдаты привыкли к нему, почти не замечая цвета кожи.

Крепыш стал чем-то вроде талисмана бригады. Особенно нравились солдатам песни чернокожего. Он придумывал их на ходу, зачастую в них не было рифмы, иногда — особого смысла, но всех обволакивал его глубокий мощный голос, который рождался где-то в могучей груди и вырывался наружу через луженую глотку.

Вот и сейчас Крепыш Соломон умиротворенно мычал что-то под нос, собираясь с мыслями. Мычал, будто прогуливался где-то поблизости от родных хлопковых плантаций, не чувствуя тяжести оружия и сразу трех вещмешков, наваленных на широкие плечи.

— Прости меня, мама, — наконец затянул он, — что оставил тебя. Твой сын не вернется домой…

Он не пел, просто говорил нараспев, растягивая слова, но они отдавались в сердце каждого теплом и тоской. Кто-то даже начинал тихо подтягивать в такт голосу Крепыша.

— Прости меня, папа, — продолжал он, — я ушел в чужие края. Вслед за заветной мечтой…

Даже полковник Пикар кивал головой, словно соглашаясь со словами песни, браво сидя в седле, будто на параде.

Семнадцатилетний Билл Эрнандес уже не чувствовал усталости. Просто он забыл, когда отдыхал в последний раз, когда был сыт и хорошо одет. Когда глотка его не была пересушена, а язык не походил на наждачную бумагу. Тело его дошло до такого состояния, когда каждый сустав и каждая мышца работает сама по себе, уже не нуждаясь в приказах от мозга. Билл сросся с грязной изорванной формой, с ружьем, с тяжелым ранцем, со вшами, цингой и дизентерией. Словно все это всегда было с ним. Он отупел и свыкся со всем. Если бы кто-то сказал ему, что за следующим поворотом дороги его ждет смерть, Билл только пожал бы плечами и пошел дальше, прямо в объятья костлявой.

По обе стороны от него шагали его лучшие друзья, с которыми он был знаком с прошлого ноября, когда оставил дом и примкнул к отступающей бригаде. Черноволосого Пита Доггерти война спасла от виселицы, когда правительство Конфедерации пообещало помилование всем преступникам, ставшим под ружье. Пит любил крепкие слова, крепкую выпивку и доступных женщин. Он был одним из тех, кто собирался при первой возможности отстать от своих и податься в сторону Мексики, подговаривая Билла поступить так же. Рядом плелся, пришибленный к земле тяжестью ранца, Патрик Макшейн, эмигрант-ирландец, записавшийся в армию в доках Нового Орлеана, куда прибыл на корабле, спасаясь от голода и нищеты на родине. Все трое шли молча, темы для разговоров закончились, а усталость убила всю тягу к пустой болтовне.

Вдруг по первым рядам прошло оживление, солдаты там возбужденно зашептались, даже Крепыш Соломон прервал свою унылую песню.

— Уайт-Хилл! — торжественно объявил полковник Пикар, проскакав из одного конца колонны в другой. — Прибыли, ребята! Скоро мы отдохнем!

Раздался общий вздох облегчения, послышался смех, кто-то крикнул «Ура!». Никто толком не знал, что именно ждет их в Уайт-Хилле, но все почему-то были уверены, что если они дошли сюда, то самое плохое точно позади. Раз они прошли с боями такой путь, то теперь им точно не страшны ни янки, ни даже сама смерть. А их любимец, полковник Пикар, который сейчас щеголевато гарцевал на верном скакуне, в который раз не обманул, вытянув солдат из очередной передряги.

И откуда только взялись силы — но бригада пошла уверенней, солдаты даже пытались шагать в ногу. Казалось, что потрепанные знамена теперь гордо развеваются на жарком техасском ветру.

Уайт-Хилл со стороны точно оправдывал свое название. Посреди плоской прерии возвышался громадный белый холм, похожий на могильный курган, к склону которого сиротливо примостились с десяток хлипких домишек. Издали городок казался оставленным. Люди, скорее всего, бежали отсюда, спасаясь от надвигающейся войны.

Холм был белым, будто покрытым снегом, вершина даже сверкала на солнце. Склоны его, как черной щетиной, топорщились кустарником и редкими кривыми деревьями.

— Известняк, — пояснил кто-то за спиной Билла.

— Мел, — поправил его товарищ.

Подойдя ближе, солдаты увидели, что белая почва холма была перечерчена нитями траншей и ходов, продавлена провалами блиндажей, чернела глазами бойниц и амбразур. У подножия щетинились ряды рогаток против кавалерии. Отличная позиция для обороны — местность просматривалась на многие мили вокруг. Затащить наверх пушки да сотню-другую ребят покрепче — и любой, кто пойдет на приступ, пропитает землю собственной кровью. Вот только траншеи и блиндажи наверху казались пустыми. Никто не зашевелился, не окликнул, не забил тревогу при приближении вооруженной колонны.

Охватившее бригаду волнение быстро сошло на нет. Солдаты молча и настороженно подходили к холму, не зная, что делать и чего ожидать. Три раза протрубил горнист, ему не ответили.

— Никого! — высказал кто-то общую тревогу.

Позиции пустовали. Корпус генерала Дугласа ушел, не дождавшись миссисипцев. Бойцов как прорвало, их голоса кипели от ярости и гнева, со всех сторон летели проклятья.

— Они ушли! Бросили нас!

— Чертовы трусы!

— Предатели!

— Скоты!

Кого-то оставили последние силы. Солдаты бросали оружие и ранцы, падали на землю, горько рыдая. В суматохе никто даже не услышал, как барабанщик забил тревогу.

— К бою! — Полковник, поднявшись в стременах, выхватил из ножен саблю.

Вдалеке показались те, кто шел за ними по пятам, кто все это время преследовал разгромленную бригаду. Их было много, горизонт синел от мундиров янки. Снова взяв себя в руки, солдаты, похватав оружие, помчались на склон, занимая пустые траншеи. Артиллеристы, нещадно погоняя лошадей, потащили наверх пушки.

Билл, не теряя времени, быстро зарядил ружье и теперь стоял у бруствера, между Питом и Патриком. Едкая мелкая пыль известковой почвы щипала ноздри и жгла глаза, но Билл, не моргая, наблюдал за тем, что происходило внизу.

Янки, по-видимому, собирались разбить южан с ходу, застав врасплох. Вперед мчалась лавина северной кавалерии. Всадники кричали и свистели, их клинки сверкали на солнце. Наскоро развернув пушки, артиллеристы послали снаряды в гущу атакующих. Оттуда послышались крики и перепуганное ржание лошадей. Первые ряды замешкали у заграждений из деревянных рогаток, сбились в кучу, что многим стоило жизни. Южане ответили картечью и ружейной пальбой, атака рассыпалась и захлебнулась в крови. Отдельные отряды прорвались на холм, ноги лошадей вязли в сыпучем белом песке. Солдаты выпрыгивали из траншей и укрытий, уцелевших всадников поднимали на штыки, стаскивали с коней, добивая ножами.

Выжившие янки рванули прочь, за спины своей пехоты. Южане, воодушевленные победой, попытались прорвать окружение, поднявшись в контратаку. Они неслись с холма, перепачканные красным и белым, кровью и пылью, окутанные пороховым дымом, как вырвавшиеся из преисподней демоны. Их боевой клич разносился далеко, сея страх и трепет в сердца врагов, как бывало не раз.

— Ай-яй! Ууу-ууу! Уиии-уиии! — верещали и свистели они на разные голоса.

Бежал Крепыш Соломон, бежали Пит и Патрик. Мчался что есть мочи Билл. Он не смотрел по сторонам, кончик штыка точно указывал цель.

— Вперед, ребята! — вторил полковник Пикар, мчась во весь опор впереди всех. — Что за храбрецы! Как я горд, что…

Его голос потонул в грохоте взрыва. Снаряд надвое разворотил лошадь под ним, самого полковника отбросило в сторону. Северная пехота стояла стеной, над головами янки развевались знамена. Оглушительной лавиной ухнул ружейный залп, засвистели ядра, монотонно застучали картечницы. Первые ряды южан скосила смерть. Они падали и кубарем катились по земле, боевой клич потонул в воплях страха и боли.

Пуля сбила кепи с головы Билла. «Я убит!» — промелькнула в голове страшная мысль. Ноги стали ватными, он споткнулся обо что-то на земле, и это спасло ему жизнь. Те, кто бежал за ним, падали замертво, продырявленные пулями. Билл, скуля от страха, пополз на четвереньках обратно. Кто-то навалился сверху, хрипя и истекая кровью.

— Помогите! — по-детски просил Билл.

Чьи-то сильные руки рванули его за ворот рубахи, вытащив из-под мертвеца.

— Бежим! — услышал он над ухом знакомый голос. — Живо!

Пит тащил его за собой. Билл спотыкался и падал, раненые слабо хватали его за ноги, прося о помощи. За спиной грохотали взрывы и выстрелы. Уцелевшие в бойне южане мчались обратно к белым траншеям. Билл ввалился в окоп, распластался без сил, глубоко вдохнул горячий белый песок. Закашлялся с болью и хрипами. Рядом ругался и стрелял куда-то Пит. Тут же тяжело отдувался Патрик, дрожащими руками перезаряжая ружье.

Бой помалу стихал, янки не пошли на новый штурм, разбив внизу лагерь. Они стянули к Уайт-Хиллу солидные силы, наверняка намереваясь увидеть здесь корпус генерала Дугласа. Холм взяли в кольцо, и вокруг него, насколько было видно глазу, ожил передвижной город — лес палаток, копошащиеся тут и там, словно муравьи, пехотинцы, артиллерийские батареи, которые изредка утюжили склоны холма, заставляя южан зарываться все глубже в белую рыхлую землю.

Раскаленный день перевалил за середину, уверенно потянулся к вечеру. Тени удлинились, жара спала. Враги по обе стороны облегченно выдохнули, наслаждаясь вечерним покоем. С десяток человек из второй роты ходили в разведку и принесли плохие вести. Осаду не прорвать, янки вокруг немерено. Остается только умереть или сдаться.

— Напротив нас стоит ирландская бригада, — сказал кто-то из разведчиков.

— Слышал, Макшейн? — оживился Пит. — Твои земляки. Попросись к ним, может, примут? Заодно за нас с Билли словечко замолвишь.

Угрюмый Патрик не ответил, даже ухом не повел.

С поля недавнего боя вытащили тело полковника Пикара. Снарядом ему оторвало ноги и разворотило живот, бедолага умер быстро. Полковника наскоро закопали на склоне холма, положив на могилу его саблю и кавалерийскую шляпу. Бригадный капеллан прочел короткую молитву, некоторые солдаты украдкой смахивали слезы.

Когда стемнело, выставили караулы. Биллу с Питом выпала очередь отдыхать. Они примостились на корточках у стенки траншеи и молча ужинали сухарями и галетами, запивая их водой из фляги. Поев, Пит подстелил под себя драное пончо и мгновенно захрапел. Билла сон не брал, в ушах гудело — то ли от усталости, то ли от дневного боя. В шуме и звоне ему слышались голоса. Билл потряс головой, отгоняя наваждение. Осмотрел себя, с ног до головы перепачканного в белую пыль, от которой жгло глаза и саднили царапины по всему телу.

Он осторожно выглянул над бруствером. В лагере янки горели костры, слышались приглушенные разговоры и смех, где-то заливисто играла губная гармошка. Раздался одинокий выстрел, еще один. Ухнула пушка, снаряд со свистом пролетел высоко и разорвался где-то на самой вершине холма. Билл опустился на землю, закрыл глаза. Ему было здесь страшно, тревожно и неуютно. Не только из-за янки. Его пугал сам холм, его мертвая белая почва. Никакой это не известняк и не мел, это что-то другое. Билл попытался отряхнуться — безрезультатно, пыль поднималась облачками и оседала опять на теле и одежде, как будто даже проникая глубже. Он почти чувствовал кожей слабое шевеление ее маленьких частиц, которые зарывались в плоть, смакуя, добираясь до горячей крови. Нет, остановился он, бред какой-то. Такие мысли до добра не доведут.

Он снова выглянул из траншеи. Ничего не изменилось. Впереди все те же палатки и костры. Поднявшийся сухой ветер поднимал белую пыль, относя ее к лагерю янки. Усталость все-таки свалила Билла. Он завернулся в дырявое одеяло и уснул на дне окопа. Ему снилось, что он тонет в сплошной белизне, которая говорит с ним тысячей голосов на мертвых языках.

Кто-то растолкал его посреди ночи. Билл с трудом разлепил глаза, веки будто склеились под слоем белой пыли. Пришлось помогать пальцами, вырывая слипшиеся ресницы.

— Макшейн сбежал.

Билл увидел над собой осунувшееся лицо Пита. Его черная курчавая борода теперь белела в темноте, будто паутина облепила Питу щеки и подбородок.

— Как? — не понял Билл.

Пит не ответил, только приложил палец к губам. Из темноты внизу холма доносился громкий знакомый голос.

— Братья! — это точно был Макшейн. — Я вам не враг! Я такой же ирландец, как и вы! Я не хочу воевать! Меня заставили! Я сдаюсь!

— Чертов идиот, — пробурчал Пит, — я же пошутил…

— Я ирландец! — не унимался дезертир. — Я должен был плыть в Нью-Йорк! Тогда бы я служил вместе с вами, но меня обманули чертовы контрабандисты…

Патрик кричал что-то еще, но его голос замолк после грохнувшего выстрела. Билл поежился.

Позиции заволокло тишиной. Смолкли разговоры, смех и музыка из лагеря янки, перестали возиться южане в траншеях. Тишина казалась абсолютной, до звона в ушах, который то стихал, то нагнетался опять. Словно делился на части, раскладываясь на шепоты и голоса. Билл, не в силах терпеть, зажал уши ладонями, но стало только хуже. Голоса и шепоты эхом гуляли в голове, ставшей словно совершенно пустой, звонко отражались от стенок черепа. Билл повернулся к Питу.

— Ты слышишь?

Тот не стал переспрашивать, что именно, только кивнул. От движения с его волос и бороды посыпалась белая пыль, как будто он сам рассыпался на мелкие невесомые частички.

Вдруг Пит резко вскочил на ноги, заозирался по сторонам. Глаза его горели бешеным огнем, он искал в темноте источник чего-то, известного только ему. Билл с испугом и непониманием наблюдал за приятелем. Тот постоял немного и пошел куда-то в темноту. Судя по всему, он точно знал, куда идет.

— Пит! — Билл поднялся и побрел следом, не хотел оставаться один. — Эй, Пит! Ты куда? Постой!

Пит не слушал, он уверенно шел вперед по лабиринту белых траншей, будто ходов, проложенных кем-то среди глубокого снега. Голоса и шепоты в голове Билла заговорили громче, теперь их уже нельзя было списать на звон в ушах. От них бросало в пот, тошнило и водило в стороны. Билл до боли стиснул зубы, чтобы не закричать.

Под ногами путалось оставленное кем-то снаряжение. Выпотрошенные ранцы, сумки и ремни. В темноте и суматохе Билл наткнулся на сложенные в пирамиду ружья, те с грохотом рассыпались. Следуя за Питом, он не увидел ни одного человека, только горками лежала на белой земле пустая одежда, словно из нее высосали людей. Кто-то схватил Билла за лодыжку, он вскрикнул. Опустив глаза, увидел руку, которая тонула, погружаясь все глубже в белый песок под ногами. Пальцы шевелились, слабо подрагивали, будто прощаясь.

Наконец Пит остановился перед входом в разрушенный блиндаж, полузасыпанный песком после попадания снаряда. Опустившись на колени, он принялся руками разгребать землю, явно намереваясь проникнуть внутрь.

— Пит, — снова позвал Билл, уже не надеясь, что его услышат, — не надо…

Пит Доггерти, бывший каторжник и солдат Конфедерации, юркнул в прокопанную им нору, будто нырял в белое молоко. Билла что-то толкнуло в спину, он последовал за другом. Белизна потянула за собой, всосала его в темный провал лаза, под землю.

Они ползли по узкому тоннелю, на стенках которого шевелилось, стучало и подрагивало что-то твердое. Проведя рукой, Билл понял, что это человеческие кости. Черепа, зубы, пальцы и грудные клетки хрустели и трескались, перемалываемые в труху, рассыпаясь белой пылью. Еще Билл понял, что тоннель не был вырыт солдатами генерала Дугласа, которые заняли позиции на холме, дожидаясь подхода сил Второй Миссисипской бригады. Он существовал здесь задолго до них, до войны, возможно, до самих людей, шумных и неосторожных, которые разбудили что-то внутри холма.

Продираясь сквозь тоннель, следуя за Питом неизвестно куда и зачем, Билл слушал голоса. Он не понимал их, но сами они знали, что он их слышит. От шепотов в голове рождались картинки. Он видел разукрашенных перьями индейцев, названия племен которых стерлись из памяти людей тысячи лет назад. Они сносили к холму своих мертвецов, и белая земля принимала их, забирая к себе. Менялись поколения, ветром разносились перемены. Холм зарастал травой и деревьями, живущие под ним боги засыпали, не обращая внимания на людей, которые строили у подножия свои дома. Засыпали только для того, чтобы однажды проснуться опять, утолить многолетний голод, по сравнению с которым люди с их страстями и войнами кажутся не важнее песчинок на склонах холма.

Тоннель становился шире. Наконец по нему можно было идти в полный рост. Билл вслед за Питом оказался в огромной пещере. Окинув взглядом пространство, он понял, что находится в самой глубине холма, который оказался полым внутри. Нутро его походило на зал храма, стены и сводчатый потолок которого были украшены человеческими костями. Они стучали, хрустели и шелестели, осыпаясь вниз белесыми хлопьями. Воздух здесь становился плотным, как вода. В нем было тяжело двигаться и дышать.

Пространство храма мерцало светом. Слабое, но постоянное фосфорическое сияние исходило от белизны сводов, от шевелящихся и стучащих в них костей, давая достаточно света, чтобы рассмотреть все, что происходило внутри. Останки южан громоздились в центре пещеры подобием алтаря. Живая белизна обвивала их подобно паутине, плоть тлела, сползая с костей, превращаясь в пыль и песок. Пит опустился на колени перед грудой мертвецов и осторожно коснулся рукой чьего-то черепа. Ладонь тут же прилипла к кости, пальцы утонули в ней. Пит повернулся к Биллу, его щеки и лоб как будто заросли второй бородой, мохнатым белым мхом. Что-то внутри Пита смотрело на Билла выцветшими глазами без зрачков.

— Там, — послышался незнакомый голос, — вечность…

При разговоре изо рта у него вылетали белые хлопья, оседали на подбородке и за мгновение разрастались опять. Лицо Пита хрустнуло и смялось, провалилось внутрь черепа. Струйки крови тут же растворялись в густой белизне.

— Подойди, — сказало что-то незнакомым голосом мертвого Пита, — попробуй сам…

Билл повиновался, сделал шаг вперед, протянул руку.

И тут услышал то, что спасло ему жизнь.

— Прости меня мама, — глубокий мощный голос заглушил шепоты в ушах, отразился от стен и поднялся к высокому потолку, с которого без остановки сыпался белый и мертвый костяной снег, — что оставил тебя…

Билл отступил от горы костей и на ее вершине увидел то, что осталось от Крепыша Соломона. Белизна сожрала его наполовину, но он каким-то чудом оставался жив. Его могучее некогда тело покосилось набок, он словно прилег отдохнуть на останках бывших товарищей. Билл, ошарашенно моргая, видел его большую голову и протянутую мускулистую руку. Видел обнаженные истлевающие ребра, за которыми угадывались побелевшие сморщенные мешочки сердца и легких. Органы, продолжая работать, вздрагивали, рассыпаясь белым песком. Кожа Соломона теперь была белее снега.

— Прости меня, папа, — пропел он из последних сил и тяжело, натужно закашлялся.

Блуждающий взгляд остановился на Билле.

— Я был умным малым, — начал Крепыш Соломон последнюю исповедь, — Папа Фрэнк гордился мной. Он был лучшим домашним рабом в поместье Синие Ивы, которым владел Старый Полковник. Все его так и звали, Старый Полковник, с ним Папа Фрэнк прошел всю Мексиканскую войну, и Старый Полковник очень любил Папу Фрэнка. А потом и меня. С малых лет я здорово научился чинить башмаки, поэтому меня оставили домашним рабом, а не отправили собирать хлопок в поле. Люди дивились, как это такой здоровяк — и работает дома. А я знай себе днями напролет чинил башмаки в мастерской и пел песни, которые придумывал сам. Я мечтал, что когда-нибудь и у меня самого будет много башмаков. Каждый день я буду надевать новые и гулять в них по Синим Ивам. И, увидев меня, люди, даже белые, будут улыбаться и здороваться со мной, приподнимая шляпы. Но потом началась война. Старый Полковник не мог сражаться, и у него не было сыновей, чтобы отправить их на войну, поэтому он дал мне свободу и послал в армию. Я не хотел на войну, я хотел только делать башмаки и петь песни…

Соломон замолчал. Голова его запрокинулась, из широко раскрытого рта доносились только шепоты мертвецов, усиленные здоровенной глоткой негра. Но тут он снова вздрогнул, будто проснувшись, пустые, заросшие белизной глазницы в упор уставились на Билла.

— А теперь нет больше ни Синих Ив, ни Старого Полковника, ни Папы Фрэнка. Нет больше самого Соломона, который мечтал о башмаках. Нет больше Пита Доггерти, нет больше Патрика Макшейна, нет больше полковника Пикара. Нет больше ни южан, ни янки. Есть только белое, в которое уходит все… Нет больше Билла Эрнандеса, которому повезло, что мы уже насытились и можем заснуть опять. Но пусть маленький Билл Эрнандес не обольщается, когда-нибудь…

Билл вышел из ступора и бросился бежать. Прочь из подземного храма, обратно через узкий тоннель, наружу. Мертвецы говорили что-то еще через тело Соломона, через кости в стенах, через белую землю, но он больше не мог их слушать.

Оказавшись под открытым небом, он упал на колени и закашлялся. Свежий воздух влился в его легкие, как холодная вода. Он дышал медленно, осторожно, с болью, как будто учился дышать заново. Придя в себя, Билл поднялся на трясущихся ногах, посмотрел вперед над краем окопа. На горизонте показалась розовая полоска рассвета. Лагерь янки казался пустым и вымершим. Палатки и землю между ними словно присыпало снегом.

На заботясь о том, что его могут заметить враги, Билл перелез через бруствер и пошел вниз с холма. Хотелось убраться отсюда, как можно дальше и как можно быстрее. Его не остановили часовые, никто даже не окликнул, потому что никого не было. Походные палатки пустовали, слабый ветер раздувал тканевые стенки подобно парусам. Их, как паутиной, оплели и облепили белые нити, провиснув мохнатыми телеграфными проводами. Тут и там валялись оставленные груды одежды, пирамидки ружей и винтовок, стояли покинутыми грозные пушки, их стволы, как шомполами, были заткнуты белым мхом. В огромном шатре полевого лазарета виднелись деревянные нары, на которых лежали раненые, теперь похожие на пустые высушенные оболочки, как трупы насекомых. Белизна шевелилась на них, с хрустом потроша и перемалывая тела, затаскивая в глубину, куда-то под землю.

В стойле для лошадей еще слышалось слабое болезненное ржание, от которого стыла кровь в жилах. Проходя мимо, Билл даже не повернул головы. Он навсегда оставлял Уайт-Хилл, надеясь, что предсказание Крепыша Соломона не сбудется никогда.

Он шел куда глаза глядят целый день, продолжая переставлять распухшие натруженные ноги. Зная, что нельзя останавливаться. Надо идти вперед, бежать прочь. Солнце уже налилось кровью, клонясь к земле, когда его перехватил кавалерийский разъезд янки. Билл, отдавшись усталости и собственным мыслям, слишком поздно услышал топот копыт. Прятаться было поздно, его заметили, трое всадников взяли в кольцо, звеня шпорами, бряцая саблями и револьверами. Билл обреченно поднял руки.

Чернобородый капитан свесился с седла, заглядывая Биллу в глаза.

— Откуда ты, парень?

Билл промолчал.

— Это мятежник, сэр, — сказал другой всадник. — Он, наверное, контуженный.

— Сам вижу, — проворчал капитан. — Где твой отряд? Сколько вас?

Билл покачал головой, не опуская рук.

— Я один.

Капитан только вздохнул. Порывшись в седельной сумке, он протянул Биллу завернутый в тряпицу сверток.

— На, поешь. Война закончилась, парень, мы больше не враги. Ступай домой, солдат, если он у тебя еще есть.

Сказав это, капитан пришпорил коня и помчался по дороге, разгоняя пыль. Остальные рванули следом.

Уже почти совсем стемнело, когда Билл добрался до ручья, все еще прижимая к груди сверток, данный ему капитаном янки. Он опустился на колени и начал жадно пить. Пил, пока его не вырвало, а потом пил опять. Растянулся на жесткой сухой траве. Развернул бумагу и быстро, почти не жуя, затолкнул в себя хлеб с ветчиной. Снова стал на колени и пил опять, радуясь самому себе. Молодому, горячему, живому.

Только увидев свое отражение в воде, он не на шутку перепугался. Лицо его теперь казалось ликом призрака, как будто даже светясь в наступающих сумерках. Совсем недавно густые, черные как смоль волосы теперь стали белее снега.

Билл бросился в холодный ручей, отдувался и растирал кожу в надежде смыть с себя белую пыль Уайт-Хилла.

*

Залпом опустошив целую бутылку бурбона, Билл сходил в дом за второй. Заодно прихватил теплое пальто и кресло-качалку. Он расположился прямо на террасе у входа, устроившись в кресле и медленно потягивая спиртное. Ожидая того, что будет дальше. Точно зная, что рассвета он не увидит. Была мысль прихватить с собой ружье, но к черту, здесь оно не поможет.

Ждать в доме было бы теплее и удобнее, но Билл твердо решил остаться на улице. Так его не застанут врасплох. Тем более внутри точно чувствовалось чье-то присутствие. Из темных углов слышались шорохи и голоса, треск и стук, как будто стучали друг о друга истлевшие старые кости. Билл сидел, закутавшись в пальто, прислушивался к звукам из дома. Скрипели половицы, кто-то большой расхаживал по кухне, звонко стучали тяжелые шаги. Значит, Крепыш Соломон все-таки получил новые башмаки.

Будучи уже мертвецки пьяным, Билл больше не чувствовал холода, бурбон прекрасно согревал нутро. Он даже был рад вою ветра, который заглушал голоса, шепоты в ушах и голове. Только когда в лицо ему швырнуло пригоршню белых хлопьев, Билл испуганно вскрикнул и подался назад, кресло под ним натужно заскрипело и опрокинулось. Билл завалился навзничь, расплескав выпивку из стакана, не сразу поняв, что это пошел снег. Посмеиваясь собственной трусости, он снова устроился в кресле и налил еще. Вокруг закружилась снежно-белая кутерьма. Пришла зима, как и обещал Хершел.

Билл поднял воротник пальто, натянул шляпу до самых бровей и сделал большой глоток. Бурбон обжег горло и провалился внутрь. Снег летел в лицо, оседая на ресницах. Не таял и не приносил холода.

Белизна заволакивала верхушки леса, подбираясь все ближе к дому.

1 Алексей 21-05-2022 01:55

По стилю очень напоминает "навек исчезнув в бездне под Мессиной".