Издательство HylePress готовит к выпуску книгу «Меланхология: теория блэк-метала и экология» — сборник эссе современных философов, посвященных глубинному изучению жанра блэк-метал в соотнесении с проблематикой других сфер человеческого и не-человеческого существования. По такому случаю издательство делится с читателям DARKER эссе Юджина Такера, в котором философ пытается понять явление не-звука через призму шопенгауэровской воли.

Музыка — это последнее изречение Вселенной.

Э. М. Чоран

1. Суббас из глубокого космоса

В январе 2009 года ученые из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА объявили о получении ими сообщений о неожиданном и необъяснимом звуке из космоса [1]. Огромный, напоминающий воздушный шар спутник НАСА, погруженный примерно в 500 галлонов переохлажденного гелия, первоначально был запущен на высоту около 120000 футов в 2006 году и должен был фиксировать малые тепловые выбросы, испускаемые ранними звездными формациями. Вместо этого спутник стал своеобразным приемником космического суббаса. Один из ученых заметил: «Предполагалось, что мы обнаружим слабый сигнал, но вместо этого поймали гулкий шум, который оказался громче предполагаемого сигнала в шесть раз». В пресс-релизе НАСА говорилось, что «подробный анализ этого сигнала исключил его происхождение от первичных звезд или других известных источников радиоизлучения, в том числе и газовых образований, расположенных на дальней периферии нашей Галактики. Источник этого космического радиофона остается загадкой».

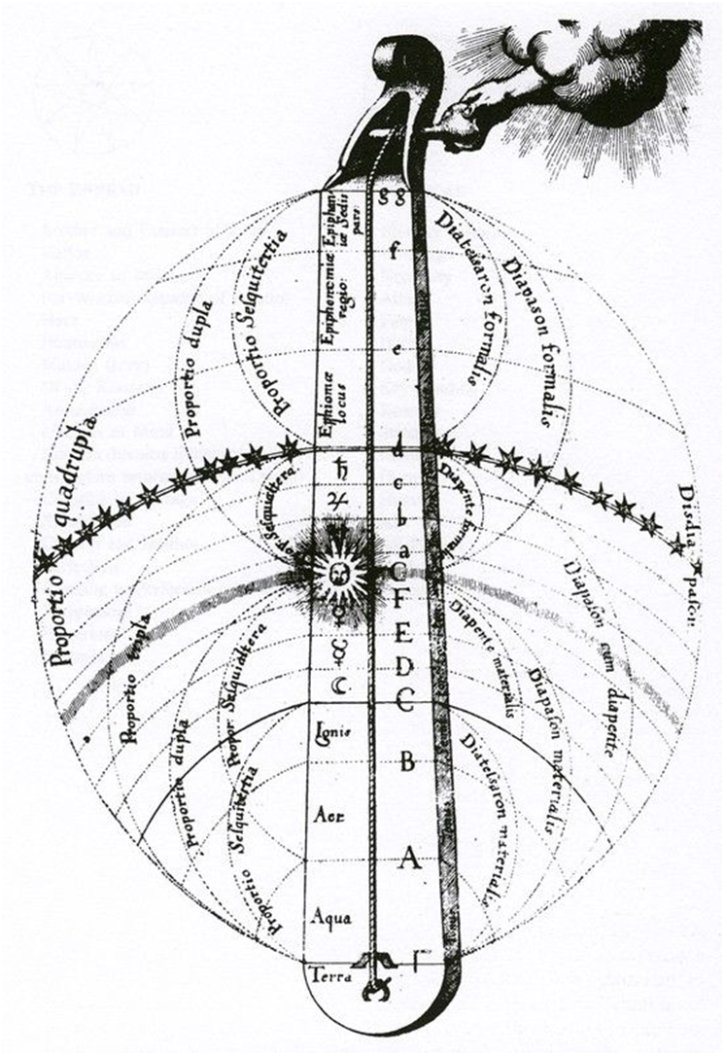

Хотя радиосигналы из космоса не являются чем-то редким, загадкой эти «звуки» делает не только их амплитуда, но и наше очевидное незнание их источника. Словом, вокруг нас, по-видимому, нет достаточного количества галактик, способных произвести звук такой амплитуды. На это не способны ни сверхновые, ни пришельцы, ни Звезда Смерти. Возможно, мы стали свидетелями того, что алхимик Роберт Фладд назвал «небесным монохордом»[2].

Р. Фладд. Небесный монохорд

В начале XVII века Фладд создал схему, на которой вселенная Птолемея соотносилась с музыкальными интервалами [3], благодаря чему появилась возможность не только взглянуть на космос как на звуковым образом упорядоченный (то есть, так сказать, упорядоченный согласно началу акустического разума), но и постичь возможность божественного сверхаккорда, ответственного за все прочие звуки.

Хотя отчет НАСА и не содержал подобных оккультистских утверждений, он все же остается интересным, поскольку содержит в себе намек на тему, находящуюся, по моему мнению, в центре внимания экстремальных жанров музыки: на тему отношения между звуком и отрицанием. Сегодня мы, как правило, мыслим отношение между звуком и отрицанием как отрицание звука, что, в свою очередь, опирается на заезженную дихотомию звука и безмолвия.

Можно исследовать всевозможные комбинации, существующие в рамках этих отношений. Но в настоящей работе я не ставил себе такой цели. Куда больше мне хотелось обсудить следующее: когда мы размышляем о звуке и отрицании, последнее зачастую понимается как нечто происходящее со звуком или же как нечто происходящее в музыке. В противовес этому мы можем применить другой подход и спросить: могут ли музыка или звук сами по себе быть отрицанием? Иными словами, существует ли такое отрицание, которое не является чем-то, что мы делаем со звуком или музыкой, и в то же время — чем-то, что просто производит безмолвие?

В известном отношении именно это и делает жанр блэк-метала, предоставляющий нам формы отрицания, коэкстенсивные[4] музыке и звуку. Например, норвежский блэк-метал старой школы — для которого характерно намеренно заниженное качество звука и упрощенная структура треков — представляет собой музыку, для которой любая попытка разделить звучание музыкальных инструментов приводит к распаду и неразличимости мелодии, сливающейся в антимелодию. «Некрозвук» представляет музыку как отрицание самой звучности звука, как покрытую коростой, искаженную музыку, близкую к тому, чтобы сгнить не только на уровне мелодической основы, но и на уровне физического субстрата самой музыки. Аналогичным образом, дум-метал и фьюнерал-дум-метал берут базовый элемент музыки — ее временной ток и существование во времени — и подвергают его отрицанию, создавая музыку, насквозь пропитанную глубиной (grave), тяжеловесностью (gravitas) и свинцовой тяжестью меланхологии и пессимизма. Дум-метал, как правило, исполняется в темпе граве — настолько медленном, что он отрицает саму идею темпа. Наконец, дроун-метал — с характерным для него рассеиванием музыки до уровня плотной, монолитной линии звука — сводит любую гармонию к густому абсолютному тону, в котором вся широта музыкального спектра схлопывается в черную дыру.

В каждом из этих примеров блэк-метал представляет собой музыку, отрицающую определенные аспекты музыкальной формы: песня против всякой мелодии, ритм против всякого темпа, гармония против всякой тональности. Как следствие, блэк-метал является не отсутствием музыки per se [как таковой — лат.], но, скорее, формой антимузыки, выраженной через музыку. Доходя до своего предела, блэк-метал возвращает нас к еще более глубокому различию — различию между музыкой и звуком, причем первая постоянно угрожает (или обещает) раствориться в последнем.

2. Философия, музыка, звук

Давайте ненадолго вернемся к пресс-релизу НАСА о звуке из космоса. Одной из идей, упомянутых в этом пресс-релизе, было понятие звука, не имеющего источника происхождения. Нам известно, что звук — это физическое явление. Физические основы акустики требуют наличия источника звука, например голосовых связок или динамика в колонке, производящего или распространяющего звуковые волны в окружающее пространство. Эти волны физически приближаются к нам, прикасаются к нам, проникают сквозь наши тела, а некоторые из них регистрируются нашими ушами (и, кроме того, иногда ощущаются в виде вибрации в груди или дыхании). Если выражаться философски, физика производства звука весьма схожа с неоплатонической эманацией нематериальных форм. Именно таков звук у Платона — это звук излучения, эманации, звук, который изливается и истекает.

Однако отчет НАСА, по-видимому, указывает прежде всего на то, что существует звук, обладающий такой амплитудой, такой плотностью, что не существует источника происхождения, способного вместить и тем более произвести его. Допустив некоторую вольность, мы могли бы сказать, что этот звук является звуком настолько, что он превосходит сам себя; что он представляет собой звук, который, как бы это ни было парадоксально, никогда не производился. Это кантианский звук, ведь он динамически возвышен относительно источника своего происхождения. Он превосходит сам себя и, следовательно, затмевает источник своего происхождения. Как следствие, это таинственный звук, звук настолько звучный, что он сам себя отрицает, становясь… чем? Тишиной? Шумом? Или же чем-то совершенно иным?

Мы делаем еще один шаг и переходим к третьему типу звука. Как заметил один из ученых НАСА, для того, чтобы во Вселенной оказалось достаточно галактик для производства этого звука, «их нужно было бы упаковывать, как сардины в банку… Так, чтобы между соседними галактиками совсем не было свободного пространства». Помимо этого достаточно лавкрафтианского образа космических сардин, звучно падающих на Землю, здесь интересно представление о звуке, не имеющем источника своего происхождения, — представление о звуке, не имеющем направления. Последний отличается как от неоплатонического звука (излучаемого из некоторой точки), так и от кантианского звука (превосходящего и затмевающего самого себя). Это звук Шопенгауэра, шопенгауэрианский звук. Он не имеет происхождения, которое он мог бы отрицать, потому что у него нет источника, пригодного для такого отрицания. Но не является он и сугубо положительным звуком, то есть звуком плодотворным, постоянно изливающимся в космос, подобно небесному дару. Скорее это звук, в то же время являющийся и чистым ничто, присутствием, утверждающим только свое собственное отсутствие.

Что интересно, Шопенгауэр, этот ворчун из Данцига, однажды назвавший Шеллинга «болтуном», а Гегеля — «памятным свидетельством немецкой глупости», этот философ, отвечающий духу дум-метала более всех прочих, владел изрядной коллекцией духовых инструментов. Как напоминает нам Ницше, Шопенгауэр, будучи пессимистом на публике, любил, философски выражаясь, «играть на флейте» [5]. Однако вряд ли кому-то пришло бы в голову назвать интенсивные дуновения космическим басом. В философии Шопенгауэра мы находим несколько иной взгляд — взгляд, содержащий в себе зарождающуюся теорию субзвука (subsonic) и тесно связанный с его философией в целом.

Хотя Шопенгауэр часто выступал против своих современников-идеалистов, пристальный взгляд на его философию обнаруживает ее устойчивую и глубокую связь с учением И. Канта. В частности, Шопенгауэр раз за разом возвращается к кантовскому расколу между феноменальным миром как он нам явлен и логически необходимым, но в конечном счете недоступным ноуменальным миром, или миром-в-себе.

Для Канта это разделение феноменов и ноуменов было абсолютным пределом, тупиком, постоянно ограничивающим наше мышление структурными рамками чувственности, рассудка и разума. Наибольшее, что только можно было сделать, — это констатировать логическую необходимость ноуменов; помимо этого ноумены должны были быть недостижимыми для чувств, недоступными для мышления и буквально оставаться «ничто» в себе.

Шопенгауэр был глубоко заинтересован в преодолении кантовского тупика, однако он планировал добиться этого путем, отличным от пути немецких идеалистов. Шопенгауэр вернулся к материальности тела, выступающей у него в качестве исходной точки философствования. Тело — это то, что наиболее нам близко и одновременно наиболее чуждо: мы суть тела и мы обладаем телом; имеет место [наша] телесная воплощенность, но в то же время телами обладают и их лишаются. Предпринимая ход, достойный Г. Ф. Лавкрафта, Шопенгауэр утверждает: ноуменальный мир-в-себе не является недоступным ничто, находящимся «где-то там», — ноуменальное также обитает и в самом моем теле. Исходя из этого, мы можем заключить, что ноуменальное, будучи недоступным, пустым и непознаваемым, в то же время неотделимо от нас самих. В различии между телом, которым я являюсь, и телом, которым я обладаю, скрывается темная метафизика ноуменального мира. Я — пустой ноумен, всегда остающийся недоступным для самого себя[6].

Такой ход требует того, чтобы мы усомнились в самопровозглашенной способности философии адекватно мыслить все то, что она мыслит; это является своего рода слепым пятном философского мышления: «...принцип бытия мира не имеет решительно никакого основания, т. е. представляет собой слепую волю к жизни, а эта воля как вещь в себе не может быть подчинена закону основания...»[7].

В этом странном схлопывании феноменов и ноуменов Шопенгауэр различает два аспекта мира. Во-первых, есть мир, взятый как «представление», и, во-вторых, — мир как «воля». Если мир как представление — это мир как он нам явлен (то есть мир чувственный и умопостигаемый), то мир как воля, попросту говоря, это мир как он нам не явлен (то есть мир нечувственный и неумопостигаемый). Порой Шопенгауэр утверждает, что мир как представление является одной из манифестаций мира как воли (при таком раскладе мы могли бы мыслить волю как источник, а представление — как ее продукт). Но мыслить подобным образом довольно опасно, поскольку Шопенгауэр также непреклонен и в том, что у воли нет никакой субстанции, никакого Бытия, и, стало быть, она «не есть». Иногда волю изображают как некую примордиальную силу, определяющую представление; но в то же время в себе воля всегда есть «ничто».

Таким образом, согласно Шопенгауэру, воля — это не личная, индивидуальная или агентная воля, и еще менее она является двигателем слишком человеческих желания и нехватки. Напротив, воля слепа, анонимна, безразлична и в конечном счете нечеловечна (unhuman). В предельном случае воля манифестируется не только как представление, но и как его отрицание — в действительности, как отрицание самой возможности представления. Последний предел воли — это воля, являющаяся своим собственным отрицанием, то, что Шопенгауэр загадочно называет «безволием» (‘Willlessness’).

3. Шопенгауэр и не-звук

Согласно Шопенгауэру, воля никогда не присутствует в нашем опыте как таковая; опыт воли дается нам только посредством искусства — но и тогда между нами и ею сохраняется определенная дистанция. Однако для Шопенгауэра не все виды искусства одинаковы. Есть платоническая модель искусства, как в случае живописи и вообще визуального искусства. Искусство здесь репрезентирует вещи, сами по себе являющиеся манифестациями воли, которая в себе есть ничто.

Согласно Шопенгауэру, в этом смысле музыка представляет собой нечто иное. Шопенгауэр часто говорит о ее таинственности и отношении к миру. С одной стороны, музыка, без всяких сомнений, является частью человеческого мира — и притом частью неотъемлемой. Она глубоко мифопоэтична и говорит о положении человека в мире. Но, с другой стороны, поскольку музыка по большей части нерепрезентативна, кажется, что она обладает некоей странной, почти чуждой автономией: она существует практически вне этого мира или по крайней мере скрывает в себе некоторый отказ от него.

Шопенгауэр считает, что музыка представляет собой наиболее глубокую манифестацию воли. Музыка не репрезентирует мир, она сама по себе является миром, манифестацией воли:

Музыка — это непосредственная объективация и отпечаток всей воли, подобно самому миру, подобно идеям, множественное явление которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам, есть не отпечаток идей, а отпечаток самой воли...[8]

По мнению Шопенгауэра, если визуальное искусство — это репрезентация, то музыка — это манифестация. Если искусство репрезентирует вещи, которые, в свою очередь, репрезентируют волю, то музыка, согласно Шопенгауэру, непосредственно раскрывает волю в ее ничтойности. Это имеет решающее значение. Музыка нравится Шопенгауэру не потому, что она является наиболее адекватным или полным выражением [воли], но потому, что она является самоотрицающим движением, манифестацией без Бытия, утверждением отсутствия, выражением ничто:

и так как наш мир есть не что иное, как явление идей во множественности, посредством вступления в principium individuationis... то музыка, не касаясь идей, будучи совершенно независима и от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира не было вовсе, чего о других искусствах сказать нельзя[9].

Несмотря на то, что философскую логику Шопенгауэра в данном случае вполне можно подвергнуть сомнению, тем не менее она приводит его к интереснейшему предположению о музыке, существующей без мира, музыке, буквально существующей без Бытия. Музыка для Шопенгауэра — непосредственно опосредована в том смысле, что она является не волей в себе, но манифестацией ничто в самом сердце воли. Он заходит так далеко, что говорит: «Поэтому мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной волей»[10].

Но что именно в музыке наделяет ее такими свойствами? Что позволяет ей представлять собой таинственную манифестацию ничто? Как звучит это ничто? Шопенгауэр предлагает провести аналогию между музыкой и миром, и именно здесь приобретает свою значимость бас:

Все высокие тоны, подвижные и скорее замирающие, как известно, следует считать происшедшими от побочных колебаний низкого основного тона… Это представляет аналогию с тем, что все тела и организации природы надо рассматривать как возникшие в последовательном развитии из планетной массы: она — их носитель, как и их источник; и в таком отношении более высокие тоны находятся к основному басу (Grundbaß)[11].

Согласно Шопенгауэру, басовый тон содержит в себе тайну. С одной стороны, Шопенгауэр рассматривает бас как основу и начало всех прочих звуков, но с другой — утверждает, что он является наименее развитым и наиболее грубым из них. Бас примордиален во всех смыслах этого слова.

В самых низких тонах гармонии, в ее басовом голосе, я узнаю низшие ступени объективации воли, неорганическую природу, планетную массу. <…> Таким образом, с нашей точки зрения, основной бас в гармонии есть то же самое, что в мире — неорганическая природа, грубейшая масса, на которой все основывается и из которой все произрастает и развивается[12].

Однако, как замечает Шопенгауэр, именно неслышимость баса — по крайней мере, для человеческих ушей — и указывает на глубокую связь баса с нечеловеческой, анонимной волей. По мере того как басовый тон перестает быть слышимым, он начинает касаться воли в себе:

Высота тона имеет границу, дальше которой не слышен уже никакой звук; это соответствует тому, что никакая материя не воспринимается без формы и свойств, т. е. без обнаружения той или другой, далее необъяснимой силы…[13]

Это затухание баса вплоть до его неслышимости является примером определенного вида отрицания. Речь идет не о том отрицании, которое приводит к безмолвию, ведь субзвук неслышим только для человеческого уха (то есть его все же можно воспроизвести и измерить). Также это не отрицание, следствием которого является тихость (quietness), ведь субзвук остается неслышимым независимо от того, выставлена ли громкость на максимум или нет. Это и не отрицание, производящее шум, при котором все отдельные звуки сливались бы в неразличимость, ведь субзвук — вне нашего человеческого диапазона относительной слышимости — так же неразличим.

По сути, Шопенгауэр говорит здесь о звуке такого рода, который является абсолютно субзвуковым. Он — отрицание звука, отрицающее само себя; причем он никогда не достигает состояния полного отсутствия. Это негативный звук, звук вездесущий и все же неманифестируемый. Словом, шопенгауэровский космический, примордиальный, основной бас — это не столько отрицание звука, сколько нечто вроде звука отрицания — разумеется, звука, неизбывно отрицающего самого себя. Таким образом, звук бездны — это не безмолвие, тишина или шум, но не-звук (unsound). То, что не имеет прочного основания (unsound) [Игра слов: в контексте данной работы unsound можно прочитать буквально, то есть как не-звук, однако само по себе это слово означает необоснованное, нездоровое, дефектное и т. д. — Прим. пер] — например, здание или разум, — то, что всегда неустойчиво и пребывает на грани краха. Однако не-звук выходит за рамки как противоположности звука и безмолвия (антизвука), так и относительности любых звуковых явлений (сверхзвуковых, или субзвуковых). Возможно, не-звук имеет нечто общее с термином «незнание», употребляемым в апофатической мистической традиции, где префикс «не-» указывает на распадение или разгадывание, обозначая и отрицание основания познания, и парадоксальное постижение абсолютного предела[14]. Речь идет о чем-то большем, нежели познание того, чего мы не знаем, а именно о постижении безосновности всякого мышления, идет ли речь о знании или о знании неведения. Аналогичным образом не-звук — это нечто большее, нежели слушание безмолвия или же прислушивание ко всем звукам, составляющим безмолвие: не-звук — это возможность стать чем-то отличным от акустического, или звукового, присущая самому звуку.

Чтобы получить представление о том, чем этот не-звук отличается от антизвука или сверхзвука, мы можем рассмотреть ряд современных музыкальных произведений, созданных в жанрах от блэк-метала до авангарда и дарк-эмбиента. Каждое из них можно понять как пример реализации той или иной стратегии, указывающей на не-звук, но, разумеется, никогда не позволяющей его достичь. Каждая из этих стратегий — это также и своего рода физика не-звука, акустика, конечной целью которой является определение границ царства звуков.

В первую группу мы можем поместить произведения, использующие то, что можно назвать «стратегией призывания (invocation)». В качестве примеров здесь можно привести композиции Black Star от Lustmord (из альбома Purifying Fire, 2000) и Milky Way Кейдзи Хайно (1973), а также альбомы Spiritual Catharsis группы Striborg (2004) и Darkspace II от Darkspace (2005). В каждом из этих произведений звук используется для того, чтобы вызвать или пробудить нечто, существующее буквально на краю звука. Этот призыв-заклинание может быть вокальным, но также и просто звучащим — таким, что звук в нем выступает в качестве призыва, обращенного к самому звуку. В каждом из этих примеров бездна — это черный фон, из глубины которого призывается звук — звук, возникающий из бездны.

Во вторую группу входят произведения, прибегающие к стратегии затемнения. Например, альбомы Metamorphyses от проекта Raison d’Être (2006) и Soliloquy for Lilith от проекта Nurse With Wound (1988), серия безымянных композиций Франциско Лопеса и альбом Permafrost Томаса Кёнера (1993). Вместо призывания или пробуждения работа звука здесь заключается в расформировании, рассеивании и иссушении царства звуков. Музыка здесь либо настолько тяжеловесна и растянута (как в дум-метале), что она распадается на звуки, либо эта так называемая музыка состоит из того, что было обозначено Лопезом как «инфразвуковые звуки», парящие на пределе слышимости. В таких произведениях бездна — это черный фон, сам являющийся звуком, так что звук производит бездну.

В третью группу входят работы, полагающиеся на стратегию плотности. В качестве примеров здесь могут выступать альбомы Grimm Robe Demos от группы Sunn O))) (1988), Screech Owl от Wold (2007), Structures of Destruction от Winterkälte (1997) и Merzbuddha от Merzbow (2005). Вместо использования вычитательного подхода авторы этих произведений делают прямо противоположное — конденсируют, сгущают и группируют звук за пределами его слышимости. Все аспекты звука — тональность, гармония, мелодия, ритм — доводятся до предела своей плотности, что делает звук непроницаемым и инертным. В этих примерах бездна — это звуковая черная дыра, абсолютная плотность небытия, поглощающая любой звук… звук как максимальная плотность бездны.

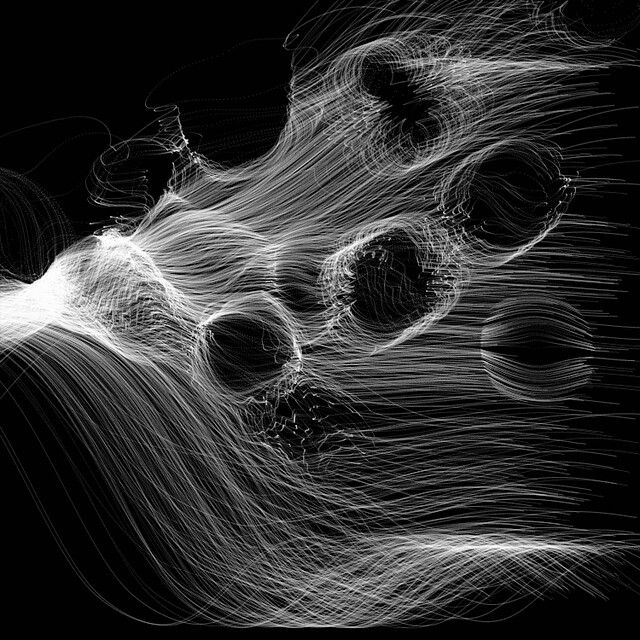

В последнюю группу входят произведения, в которых используется стратегия корчи (writhing). В качестве примеров здесь можно привести композиции Medium II Янку Думитреску (1978–1979; для контрабаса), Ramifications Дьёрдя Лигети (1968–1969) и Syrmos Яниса Ксенакиса (1959), а также спектралистские произведения таких композиторов, как Тристан Мюрай и Жерар Гризе. В этих работах звук наделяется скульптурными чертами: он корчится и извивается, становясь неопределенным, истерзанным и бесформенным. Как бы ни варьировалась техника, в которой они созданы — от «микрополифионии» (Лигети) до стохастической математики (Ксенакис), — в результате всегда появляется акустическая метаморфоза, непрерывное разрушение звуковой формы. В частности, именно это формирующее и деформирующее свойство звука и демонстрируют записи Ксенакиса (в действительности, многие из его эскизов для звуковых инсталляций выглядят как черный аватар небесного монохорда Фладда). Бездна здесь — это абсолютная корча звуковой формы, звук как корча бездны.

Во всех этих различных звуковых стратегиях отрицание — это не столько то, что делают со звуком (или музыкой), сколько нечто неотделимое от звука самого по себе и обитающее в самой его физической и акустической материальности. Каждая из стратегий по-своему превращает звук в философскую проблему, занимающую центральное место в эстетике Шопенгауэра. В своей метафизике «основного баса» Шопенгауэр предлагает нечто вроде звука, состоящего в незыблемой, почти неизбежной связи с отрицанием. Субзвуковое здесь — это нечто большее, нежели «звук» определенной частоты. Для таких людей, как Шопенгауэр, «субзвуковое» не является ни отсутствием звука, ни относительностью его слышимости. В качестве метафизического принципа субзвуковое является выражением пустого звука, звука отрицания — манифестированного, но не явленного, реального, но не эмпирического; это звук бездны, не являющийся ни безмолвием, ни тишиной, ни шумом, но — не-звуком.

(из сборника «Меланхология: теория блэк-метала и экология»)

Пер. с англ. О. Мышкина под науч. ред. Д. Вяткина

Примечания

- Речь идет не о звуке в классической форме, а о преобразованных в звук радиоволнах, поскольку в вакууме космического пространства отсутствует воздух — основной носитель звука в условиях Земли.

- Монохорд — однострунный инструмент, служащий для построения музыкальных интервалов.

- Музыкальный интервал — соотношение двух звуков по высоте, а также сочетание двух звуков, взятых одновременно или последовательно.

- Коэкстенсивные — одинакового протяжения во времени или пространстве.

- Ницше критикует Шопенгауэра за такой выбор инструмента: «…Шопенгауэр, хоть и пессимист, собственно — играл на флейте… Ежедневно, после обеда; прочтите об этом у его биографа. И вот еще между прочим вопрос: пессимист, отрицатель Бога и мира, который останавливается как вкопанный перед моралью, — который утверждает мораль и играет на флейте, подтверждает laede-neminem-мораль: как? разве это собственно—пессимист?». Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Сочинения в 2 т. Т. 2 М. : Мысль, 1996. С. 307.

- Неудивительно, что в спальне Шопенгауэра стояла позолоченная статуэтка блаженного Будды.

- Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2: Мир как воля и представление : Т. 2. М. : ТЕРРА—Книжный клуб; Республика, 2001. С. 486.

- Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Мир как воля и представление : Т. 1. М. : ТЕРРА—Книжный клуб; Республика, 2001. С. 224.

- Там же.

- Там же. С. 228.

- Там же. С. 224.

- Там же.

- Там же.

- «Ибо прилагая, мы сходим от первейших через среднее к последним; а в этом случае, восходя от последних к первейшим, все отнимаем, чтобы, открыв, уразуметь то неведение, прикровенное в сфере сущего познаваемым, и увидеть тот пресущественный мрак, скрываемый всяческим светом, связанным с сущим». Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии // Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб. : Алетейя; Издательство Олега Абышко, 2002. С. 749.

Комментариев: 0 RSS