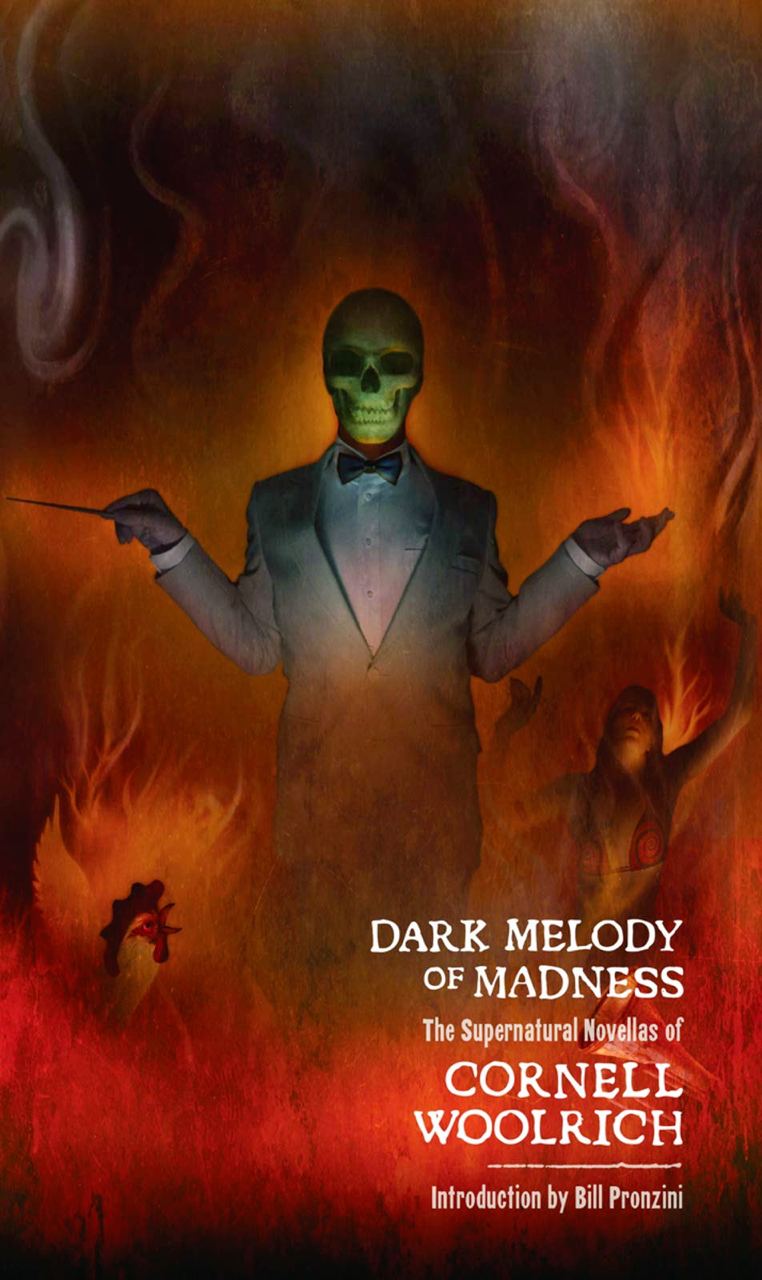

Dark Melody of Madness (Papa Benjamin; Music from the Dark; Music from the Big Dark) (1935)

Примечание редактора: Помимо ссылок на песни, упоминаемые автором по тексту повести, дополняем текст атмосферным альбомом Black Earth немецкой джазовой группы Bohren & der Club of Gore:

Потерянный мужчина — внешне больше пугало, нежели человек — в четыре часа утра переступает порог главного управления полиции Нового Орлеана, оставляя позади себя на краю тротуара отполированную до блеска Bugatti. Машина урчит, точно кошка, впадающая в полудрему. На этих улицах прежде никогда не останавливалось что-то столь шикарное. Еле держась на ногах, мужчина пересекает безлюдный в этот ранний час вестибюль и устремляется через открытую дверь во внутренние помещения. Сонный дежурный сержант кидает взгляд на вошедшего. Поднимает голову и изнывающий от безделья детектив, который уже долгое время силился хоть как-то развлечь себя чтением вчерашнего номера «Таймс-Пикаюн»[1], откинувшись на задние ножки своего стула так, что спинка упиралась в стену. Сноп света лампы у двери, яркий, как вспышка фотокамеры, высвечивает раннего посетителя. У обоих полицейских тут же отвисает челюсть, а глаза беспокойно моргают. Передние ножки стула детектива со стуком возвращаются на пол. Преисполненный энтузиазма и дружелюбия сержант готовится встать, упершись руками в стол и приподняв локти вверх. Из служебного помещения появляется патрульный, вытирая с уголков рта капли недавно выпитой воды. При виде того, кто к ним пожаловал, он сначала ошарашенно замирает с отвисшей челюстью, ровно так же, как коллеги. Патрульный медленно перебирается поближе к детективу и, прикрывая рот тыльной стороной руки, спрашивает:

— Это Эдди Блок что ли?

Детектив даже не удосуживается отмахнуться от вопроса. С тем же успехом патрульный мог бы поинтересоваться, каким именем его нарекла собственная мать. Троица взирает на фигуру в лучах лампы со смешанным чувством любопытства, уважения, даже восхищения. Их пристальное внимание никак не связано с профессиональным интересом. В этот момент они не полицейские, приценивающиеся к случайному подозреваемому, а самые рядовые зеваки, которым довелось созерцать звезду первой величины. Взгляды стражей порядка проносятся по помятому смокингу, застрявшей в петлице голой веточке — в недавнем прошлом цветку гардении — и обвитому вокруг шеи гостя галстуку-бабочке со свободно свисающими концами. Пальто, которое при входе в участок было перекинуто через руку посетителя, теперь шлейфом следует за ним по пятам, утирая пыльный пол участка. Последним мучительным движением мужчина сбрасывает с головы шляпу, который падает оземь и закатывается позади хозяина. Сержант спешит подобрать шляпу и стряхивает с нее пылинки. Лизоблюдом он никогда не был, но не всякий же раз перед тобой оказывается не бог весть кто, а сам Эдди Блок, руководитель известного чуть ли не во всем мире джаз-оркестра.

Однако более всего непонимающих взглядов заслуживает не тот, кто перед ними, и не то, во что он одет, а выражение его лица — черты мертвеца на еще живом лице. Через прозрачно-белую кожу будто бы проступает темный силуэт черепа. Рентген здесь уже ни к чему. На свету можно пересчитать каждую косточку в голове посетителя. В едва мерцающих глазах мужчины, бледнеющих в опустошенной полости, которая тонкой пеленой легла ему на лицо, читается шок, потрясение и душераздирающий ужас. Даже беспросветный разгул и беспробудная пьянка не могли бы сотворить подобное с человеком. Так на человека действуют только давняя болезнь в сочетании с осознанием приближающейся кончины. Людей с таким взглядом вы, возможно, могли лицезреть на больничных койках: все надежды уже отброшены, и человек бессильно выжидает, когда его положат под могильный камень.

И все же поразительным образом полицейские сразу же узнали визитера. Сначала их настигло озарение по поводу того, кто стоит перед ними. Осознание того, в каком печальном состоянии он находится, наступило гораздо медленнее. Возможно, сказалось то, что на своем веку все три копа повидали много трупов в моргах. Их рассудок уже свыкся с такими зрелищами. Этот же мужчина — особый случай: его лицо знакомо бесчисленным сотням, если не многим тысячам, людей. И не от того, что он преступил или хотя бы осмелился нарушить даже самый ничтожный закон. Наоборот, этот человек всегда и везде сеял вокруг себя счастье, заставляя миллионы пар ног пускаться в экстатический пляс.

Выражение лица дежурного сержанта меняется. Патрульный бормочет детективу: — Он, кажись, только что выбрался из разбитой вдребезги тачки.

— Скорее, из затянувшегося загула, — откликается детектив. Они люди простые, по-своему толковые, конечно, но в свете того, что предстало перед их глазами, это пока единственные объяснения, которые им приходят в голову.

Первым с гостем заговаривает дежурный:

— Мистер Эдди Блок, это же вы, ведь так? — Он приветственно протягивает над столом руку в сторону мужчины.

Тот, судя по всему, с трудом держится на ногах. Он кивает, но рукопожатие не принимает.

— Что стряслось, мистер Блок? Чем мы можем вам помочь? — На этих словах подходят к гостю и детектив с патрульным. — Латур, сходи-ка и принеси ему воды. —озабоченно просит сержант. — Вы попали в аварию, мистер Блок? Или на вас напали?

Мужчина ухватывается за край стола сержанта, прикладывая последние силы, чтобы не рухнуть. Детектив вытягивает руку за спину посетителю на случай, если силы того все-таки оставят. Мужчина начинает копаться в складках одежды. Смокинг, вторя его движениям, ходит ходуном по телу. Да в нем и 50 килограммов не осталось, отмечают про себя полицейские. Наконец, в свете ламп блещет револьвер. У мужчины не осталось сил даже просто держать оружие в руке. Он выкладывает пистолет на стол и отталкивает от себя. Скользнув по поверхности, револьвер замирает, развернувшись дулом в сторону посетителя.

— Я убил человека. Только что. Совсем недавно. В 3:30. — Это голос, который звучал бы из уст еще не преданных земле мертвецов, если бы те могли говорить.

Признание в конец ставит полицейских в тупик. Долгую минуту они собираются с мыслями, чтобы понять, как подступиться к ситуации. С убийцами-то они якшаются каждый день, но убийц сначала нужно найти и притащить в участок. А когда — сколь изредка это ни происходило — в деле оказываются замешаны большие деньги и слава, то на пути правосудия сразу же возникают дорогие адвокаты и всякого рода огненные барьеры, выжигающие мощным пламенем все возможности для маневров. Перед ними стоит человек, входящий или, по крайней мере, входивший до самого недавнего времени в десятку кумиров каждого уважающего себя американца. Такие люди по определению не могут быть убийцами. И уж тем более они не появляются из ниоткуда в четыре часа утра, не предстают перед рядовыми дежурными и заурядными детективами и не начинают изливать перед ними всю душу, практически полностью лишившись последних признаков человеческого достоинства.

Осязаемая — хоть режь ножом — тишина все еще висит в комнате. Мужчина вновь заводит речь, переходящую в агонию:

— Говорю вам, я убил человека! Хватит глазеть на меня! Я уб…

Сержант мягко, сочувственно интересуется:

— Что произошло с вами, мистер Блок, не заработались ли, случаем? — Сержант выходит из-за стола. — Пройдемте с нами. Латур, ты посиди здесь, телефон на тебе.

Они проводят мужчину в служебку. Сержант бросает:

— Найди ему стул, Хамфрис. А вы выпейте водички, мистер Блок. Так что же приключилось с вами? — Револьвер сержант захватил с собой. Он сначала подносит пистолет к носу, а затем и вскрывает оружие. Сержант устремляет взгляд в сторону детектива: — Он в самом деле стрелял из него.

— Несчастный случай, мистер Блок? — тактично подсказывает детектив. Мужчина на стуле качает головой. За стенами здания — умиротворяюще теплая новоорлеанская ночь, но гостя страшно лихорадит.

— Что случилось? Кто был тот человек? — вставляет сержант.

— Имени его я не знаю. — бормочет Блок. — Никогда не знал. Папаша Бенджамин — вот как все называют его.

Допрашивающие обмениваются недоуменным взглядом.

— Похоже, это… — Детектив не заканчивает мысль. Вместо этого он поворачивается к усаженной на стул фигуре и спрашивает, чисто для проформы: — Он, конечно же, был белым человеком?

— Он был цветной. — следует неожиданный ответ.

Ситуация принимает еще более неожиданный поворот и становится все более бредовой и необъяснимой. Ну к чему такому человеку, как Эдди Блок, одному из самых выдающихся американских музыкантов, спокойно загребающему каждую неделю две с половиной штуки[2] в клубе «Батаклан», валить никому не известного безымянного негра? И уж тем более потом так убиваться по поводу этого? Никогда прежде полицейские не видели ничего подобного. Им приходилось на протяжении 48 часов допрашивать с пристрастием подозреваемых, но те, в отличие от ночного гостя, выходили с допросов свежими, как огурчики.

Посетитель признает, что случившееся с ним не было случайностью или реакцией на попытку ограбления. Копы забрасывают его вопросами, но не затем, чтобы его расколоть, а, скорее, чтобы помочь ему собраться с духом.

— Что он сделал? Что-то ляпнул, не подумав? Забыл свое место? Нарывался?

Мой долг напомнить читателю, что мы с вами находимся далеко на юге США.

Голова мужчины раскачивается из стороны в сторону, как маятник на часах.

— Наверно, вы на мгновение потеряли контроль? Так все было? — И вновь легкое движение головой. «Нет».

Поведение мужчины наводит детектива на мысль. Он бросает взгляд в сторону, чтобы убедиться, что патрульный снаружи не подслушивает их. И деликатно уточняет:

— Не балуетесь ли вы шприцами, мистер Блок? Не поставлял ли тот малый вам зелье?

Мужчина поднимает голову и всматривается в полицейских.

— Я никогда даже не прикасался к чему-то предосудительному. Любой врач вам это мигом подтвердит.

— Может у него имелось что-то на вас? Он вас шантажировал?

Блок снова возится с одеждой, которая вновь начинает плясать по его изглоданному до костей телу. Неожиданно он достает плотный, большой прямоугольник — пачку денег. Столько банкнот ни один из полицейских в жизни не видывал.

— Здесь три тысячи. — говорит Блок безразлично, отбрасывая деньги от себя тем же движением, что и пистолет. — Я взял деньги с собой этой ночью. Пытался отдать ему. Если бы он попросил, то я бы принес и в два, и в три раза больше. Все, что угодно, лишь бы он оставил меня в покое. Но деньги он не взял. Вот тогда мне пришлось убить его. Ничего другого не оставалось.

— Что он делал с вами? — спрашивают полицейские в один голос.

— Он медленно убивал меня. — Мужчина вытягивает руку и подворачивает манжету. Его кисть усохла до размеров большого пальца на руке сержанта. Опоясывающие кисть дорогие платиновые часы затянуты до самого последнего звена и все равно свободно свисают с руки. — Видите? Во мне осталось 46 кило. Сниму рубашку — увидите, как кожа натягивается от каждого удара сердца.

Копы слегка отстраняются. Будто бы им вдруг захотелось, чтобы гостя здесь и вовсе не было. Ну почему он не отправился в какой-то другой участок? С самого начала они чувствовали, что в этой истории есть что-то за пределами их понимания, что-то, чего ни в какой инструкции не вычитаешь. И они вынуждены расписаться в своем бессилии.

— Как? — Хамфрис спрашивает. — Как именно он пытался прикончить вас?

Мука искажает лицо мужчины.

— Вы думаете, что я не сказал бы вам, если бы мне это было известно? Если бы я знал, как именно он убивал меня, то я бы пришел сюда много недель, месяцев назад и потребовал бы защиты, попросил бы помощи…

— Мы верим вам, мистер Блок. — успокаивающе говорит сержант. — Мы поверим во что угодно. Просто скажите нам…

Но теперь уже Блок допрашивает их.

— Скажите, верите ли вы во что-то, чего не можете увидеть, не можете услышать, не можете почувствовать…?

— В радио, наверно. — предполагает сержант, не особо блещущий фантазией. Хамфрис более откровенен и сразу же отрезает:

— Нет.

Мужчина снова откидывается на свой стул и безразлично пожимает плечами.

— Если вы в такое не верите, то как я могу ожидать, что вы поверите мне? Я уже побывал у лучших врачей, у ученых с мировым именем. Ни один из них мне не поверил. На что я могу надеяться с вами? Вы просто заключите, что я совсем свихнулся, и на том успокоитесь. А проводить остаток жизни в богадельне я не хочу… — Его слова прерывает всхлип. — И все же это все правда, чистая правда!

Они вдоволь побродили по этому запутанному лабиринту мысли, и потому Хамфрис решает, что пора бы уже перейти к конкретике. К черту всю эту белиберду! Он задает простой вопрос, который бы следовало задать с самого начала:

— Вы уверены, что убили его?

Посетитель физически истощен и вот-вот психически сломается. Возможно, все эти придумки — одна сплошная галлюцинация.

— Я знаю, что сделал это. Я уверен в этом. — спокойно отвечает ночной гость. — И мне даже немного полегчало после этого. В ту самую минуту, как его не стало. — По нему и не скажешь, что на него снизошло успокоение. Сержант переглядывается с Хамфрисом и украдкой многозначительно стучит пальцем себе по лбу.

— Давайте-ка вы нас отведете на место происшествия и все покажете. — предлагает Хамфрис. — Поможете нам с этим? Где все произошло? В «Батаклане»?

— Я же сказал: он был цветной. — с укоризной протягивает Блок. «Батаклан» — место только для избранных. — Это случилось во Вье-Карре[3]. Я могу вам показать дорогу, но увольте вести машину. Еле сюда доехал.

— Я свяжусь с Дежарденом, пусть съездит с тобой. — вставляет сержант. Он кричит через дверь патрульному:

— Вызывай Дижа. Пусть ждет Хамфриса на углу Канал и Ройял! — Разворачиваясь, он всматривается в груду костей на стуле напротив. — Купи ему чего-нибудь выпить по дороге. Не хочу, чтобы он окочурился раньше времени.

Мужчина напротив них слегка краснеет. Это можно было бы назвать румянцем, но для румянца в его теле оставалось слишком мало крови.

— Я даже смотреть на алкоголь не могу. От меня остались кожа до кости. Во мне ничего не задерживается… — Он опускает голову, а затем с трудом поднимает ее вверх.

— Но, теперь, потихонечку, мне станет лучше. Теперь ведь его нет…

Сержант отводит Хамфриса в сторонку, чтобы гость ничего не слышал.

— По этому малому скучает палата-одиночка в психушке. Если это не больные фантазии, а что-то реальное, то сразу звони мне. Я свяжусь с комиссаром.

— В такое-то время?

Сержант кивает в сторону стула.

— Это же не случайный парень с улицы. Это все-таки Эдди Блок.

Хамфрис берет мужчину под локоть и поднимает со стула. Никакой резкости, лишь одно быстрое, решительное движение. Теперь, когда можно начать действовать, ему понятно, что делать дальше. Свое дело он знает. Конечно, он будет держать себя тактично, но теперь ведет себя по-деловому. Все дальнейшее — знакомая рутина.

— Мистер Блок, пройдемте-ка со мной. Пора выезжать на место.

— Никаких записей в журнал обращений, пока я не пойму, что надо сделать. — кричит в спину Хамфрису сержант. — Не хочу утром получить по шее от кучи народа.

Хамфрису приходится буквально на руках нести ночного посетителя до машины.

— Ваша тачка? — спрашивает он. — Ничего себе!

Легкое движение пальцем — и мотор урчит. Авто пулей несется вперед. Едет, как по маслу!

— Как вы вообще умудрились на ней колесить по Вье-Карре и не налететь на грабителей?

Единственное свидетельство того, что на сидении рядом с ним есть хоть какая-то жизнь, — тусклые проблески сознания в глазах, глубоко запавших в череп, который то и дело бьется о сидение. Даже лампочки на приборной доске горят ярче.

— Парковался за несколько кварталов. Шел пешком.

— Так вы там бывали не один раз?

— А вы бы поступили по-другому… если бы ходили вымаливать свою душу?

«И снова эта чушь собачья», — не без отвращения думает Хамфрис. К чему взбрело в голову Эдди Блоку, звезде сцены и клубов, соваться в трущобы к какому-то чернокожему и умолять, чтобы тот не дал ему сгинуть?

С ветерком выкатывают они на Ройял-стрит. Хамфрис подъезжает к краю тротуара и, удостоверившись, что Дежарден одной ногой запрыгнул на подножку автомобиля, толчком распахивает дверь. Даже не тормозя, детектив возвращает машину на середину дороги. К чему тратить время на лишнюю остановку? Дежарден протискивается на сиденье по другую сторону от Блока и начинает приводить себя в порядок, завязывая галстук и застегивая пуговицы на пиджаке.

— Где это ты раздобыл «Аквитанию»[4]? — интересуется он, и тут его взгляд останавливается на человеке рядом с ним. — Пресвятой Крейслер[5]! Это ж Эдди Блок! Мы вас слушали прям вчера вечером на моем «Эмирсоне»….

— Хватит болтать! — осаждает коллегу Хамфрис. — Свербит в одном месте?

— Поворачиваем. — раздается гулкий звук между ними, и Bugatti, удерживаясь на трех колесах, влетает на Норт-Рампарт-стрит. — Машину придется оставить здесь. — чуть погодя бросает мужчина. Вся троица выбирается из авто. Площадь Конго в давние времена — излюбленное место гуляний рабов[6].

— Поможем ему? — кидает Хамфрис товарищу. Полицейские подхватывают живой скелет под оба локтя.

Шатаясь между ними нелепой походкой налакавшегося пунша мопса, мужчина то ускоряется, то еле тащится. Они долго плутают, а потом он неожиданно сворачивает на улочку, которую и не сразу заметишь, пока не окажешься прямо перед ней. Улочка — громко сказано, скорее, трещина между двумя домами, из которой, к тому же, разит, как из канализации. Протискиваться через нее приходится по одному. Здесь Блоку просто некуда падать. Стены практически сковывают его, одна спереди, другая сзади.

— Оружие при тебе? — кричит Хамфрис через голову несчастного Блока идущему впереди Дежардену.

— Конечно, куда я без него. Без пушки останется только сопли глотать. — отзывается из сумрака тот.

Из случайного окошка по пути вдруг вырывается тонкий луч рыжеватого света. Следом появляется стройный локоток цвета кофе, который проводит по ребрам уворачивающейся от ласк троицы.

— Милые, а вам не сюда ли? — шепчет певучий голос.

— Оторва! Поди умойся, а потом поговорим. — бросает дамочке наставление Хамфрис, даже не оборачиваясь. У него нет времени на сентименты. Луч света исчезает столь же быстро, как появился…

Проход временами расширяется до трухлявых двориков — наследия не то французских, не то испанских колонизаторов, а один раз уходит под арку и на короткую перебежку превращается в тоннель. Дежарден больно ударяется головой и начинает с изрядным талантом чертыхаться.

— Ты, смотрю, щедр на любезности… — сухо замечает детектив в арьергарде.

— Сюда. — слабо выдавливает Блок, внезапно останавливаясь у черной дыры в стене. Хамфрис направляет фонарик во тьму, и их взору открываются замшелые ступени из расшатанных камней. Хамфрис жестом предлагает Блоку пройти дальше, но мужчина откидывается назад и, упершись в стену, съезжает спиной на землю.

— Нет уж, лучше останусь здесь! Не заставляйте меня вновь идти туда. — умоляет он. — Я уже не в силах все это выносить. Я боюсь возвращаться туда.

— Ну уж нет! — отрезает Хамфрис. В его голосе звучит спокойная уверенность. — Ведите и показывайте. — И он отдирает мужчину от стены. Снова-таки, все по-деловому, без лишней резкости. Диж снова возглавляет процессию, освещая дорогу фонариком. Хамфрис же удерживает луч своего фонарика на изготовленных на заказ за лишние 30-40 долларов лакированных туфлях музыканта, которые, испуганно дергаясь, поднимаются по лестнице перед ним. Каменный трап сменяется выщербленными не одной тысячей ног деревянными ступенями. Они переступают через перегородившего им путь чернокожего пьяницу, свернувшегося на лестнице и убаюкивающего в руках пустую бутыль.

— Не вздумайте чиркать спичкой. — предупреждает Диж, зажимая нос рукой. — А то взлетим на воздух.

— Хватит зубоскалить. — огрызается Хамфрис. Каджун[7] впереди — неплохой сыщик, но до него как-то совсем не доходит, что мужчина, плетущийся между ними, сейчас будто ступает по раскаленным камням преисподней. — Времени нет…

— Вот здесь все и произошло. Я захлопнул дверь за собой. — Метнувшийся в сторону луч фонарика высвечивает на окостенелом лице Блока серебристые капли пота, с которыми из мужчины уходят остатки жизни.

Хамфрис распахивает настежь еле держащуюся на петлях створку из красного дерева, наверняка висящую здесь с тех пор, когда во Франции еще правил какой-то из Людовиков, считавший весь этот город своим. Свет лампы на другой стороне комнаты дико колышется от сквозняка, проносящегося через замершее тусклое помещение. Троица входит и осматривается.

Замечают поломанную старую кровать, укрытую грязными тряпками. На постели возлежит бездвижная фигура со свешивающейся к полу головой. Диж ковшиком руки приподнимает ее. Голова вяло перекатывается, как небольшой баскетбольный мячик. Диж убирает руку, и голова снова опускается, слегка дернувшись пару раз напоследок. Престарелый, если не сказать древний, чернокожий лет за 80, а то и старше. Под затуманенным глазом у него виднеется темное отверстие, чернее его сморщенной кожи. Еще одно отверстие зияет между редких белых курчавых волос, которые обрамляют заднюю часть его головы.

С Хамфриса хватит этого зрелища. Он разворачивается и выбегает вон из комнаты, а потом — вниз по лестнице, на поиски ближайшего телефонного аппарата. Надо доложить в участок, что история оказалась правдой и что пора будить комиссара полиции.

— Диж, сиди и присматривай за ним. — гулким эхом отдается голос Хамфриса из тьмы лестничного проема. — И никаких расспросов! Шутки кончились. Ждем указаний сверху!

Спотыкаясь, пугало было пытается последовать за детективом, чтобы покинуть это место. Блок издает стон:

— Не оставляйте меня здесь! Не заставляйте меня сидеть здесь…!

— Я не собираюсь тревожить вас расспросами, мистер Блок. — пытается успокоить его Диж, непринужденно присаживаясь на краешек кровати рядом с трупом и принимаясь поправлять шнурки на ботинках. — Не забуду той ночи в Батон-Руже[8] два года назад, когда я, благодаря вам, набрался храбрости сделать предложение женушке. По радио тогда как раз передавали «Цвет любви»[9] …

►▼◄

А вот комиссар двумя часами позднее всеми силами пытается — и, надо отдать ему должное, у него это практически получается — предать все произошедшее забвению. В целеустремленности ему не откажешь. Они перепробовали все доступные им законные способы избавиться от Блока. Но нет, тот липнет к ним, как муха к клейкой ленте. Все твердит, что старый негр его не атаковал, не грабил, не шантажировал, не похищал — вообще ничего с ним не делал. И выстрел не был случайным. Никакого аффекта, переизбытка чувств или порыва гнева. Комиссар в отчаянии, он готов уже биться головой о стол. Один и тот же вопрос: — «Почему? Почему? Почему?» — И из раза в раз один и тот же неудобоваримый ответ: — «Потому что он меня убивал».

— То есть вы признаете, что он нападал на вас? — Спрашивая это в первый раз, тогда еще не доведенный до белого каления комиссар питал хоть какую-то надежду. Но десятое и тем более двенадцатое повторение одного и того же вопроса умерщвляют любые надежды.

— Он ни разу даже не подступался ко мне. Это я постоянно наведывался к нему с мольбами. Мистер Оливер, прошлой ночью я пришел к старику. На коленях ползал по замызганному полу той страшной комнаты, пресмыкаясь перед ним, как захворавший кот. Я упрашивал его, предлагал три тысячи, десять, любую сумму, наконец протянул ему револьвер и взмолился, чтобы он прикончил меня там же, умолял его проявить хоть каплю снисхождения ко мне и покончить с этим как можно скорее, а не растягивать мои страдания на многие мучительные минуты! Но нет, он мне отказал даже в этой малой милости! И вот только тогда я выстрелил… И теперь я чувствую себя лучше, теперь я смогу жить…

Он слишком слаб, чтобы плакать. Для слез требуется усилие. Комиссар чувствует, что еще чуть-чуть, и от всей абсурдности ситуации у него волосы встанут дыбом, и тогда он сам за себя уже не ручается.

— Ну, хватит, мистер Блок, хватит! — кричит он, подступаясь к мужчине и держа того за плечо, будто пытаясь ухватиться за остатки собственного рассудка. Комиссар физически ощущает, как костлявое плечо впивается ему в ладонь, и спешно убирает руку. — Пора уже пригласить вам психиатра!

Груда костей от этой угрозы вздымается со стула.

— К чему? «Вставить мне мозги» вам не удастся! Пошлите людей проверить мой гостиничный номер… У меня чемоданы лопаются от медицинских заключений с диагнозами моего состояния! Я бывал на приеме у лучших специалистов Европы! Или вы собираетесь искать кого-то, кто осмелится подвергнуть сомнению выводы венского целителя Бакхолца или лондонского доктора Рейнольдса? Каждый из них наблюдал за мной не один месяц! Мне до помешательства, как, впрочем, и до переизбытка гениальности или музыкального таланта, как до Луны. Я и музыку-то не могу сочинить для собственных выступлений! Я заурядная, жалкая посредственность. Одним словом, я абсолютно нормальный человек. В эту минуту я более вменяемый, чем даже вы, мистер Оливер. Тело у меня отняли, душу тоже. Все, что у меня осталось, — мой разум, и вам не отнять его у меня никогда!

Лицо комиссара раскраснелось до оттенка перезревшей свеклы. Он уже на грани инсульта, но отвечает мягким, увещевающим тоном:

— Темнокожий мужчина старше 80 лет, который был так немощен, что еле-еле поднимался по лестнице. Корзинку с едой ему приходилось доставлять по веревке через окно. И вот такой человек решился на убийство. И кого ему вздумалось укокошить? Белокожего забулдыгу своего возраста? Нет-нет-нет, подавай ему мистера Эдди Блока, известнейшего музыканта, которого знает каждая собака, который вправе назначать любую цену за свое выступление в любом городе, которого перед сном слушают во всех домах Америки и который имеет все, о чем только можно мечтать! Достойная жертва для достойного убийцы! — Комиссар наклоняется к мужчине так, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и вкрадчиво уточняет: — Сможете объяснить мне только одну вещь, мистер Блок? — И взрывается мощным фейерверком: — Как именно он вас убивал? — Слова проносятся по комнате громким рыком.

Эдди Блок долго собирается с духом.

— Он посылал по воздуху мысленные волны, желал моей кончины.

Несчастный комиссар от безысходности готов уже распасться кучкой праха на ковер под собственными ногами.

— И вы утверждаете, что вам не нужен медицинский осмотр! — утомленно сипит он.

Вместо дальнейших объяснений — трепет ткани и щелканье пуговиц. И вот на пол вокруг стула Эдди Блока летят один за другим пиджак, рубашка и майка. Мужчина отворачивается от собеседника.

— Посмотрите на мою спину! У меня можно пересчитать каждый позвонок! — Он разворачивается к комиссару лицом. — Поглядите на мои ребра. Смотрите на мою кожу! Мое сердце в самом буквальном смысле готово выпрыгнуть из груди!

Оливер прикрывает глаза и отворачивается к окну. Он оказался в весьма затруднительном положении. За окном уже пробуждается Новый Орлеан, и, как только город прознает историю с Блоком, у комиссара появится неплохой шанс стать козлом отпущения. С другой стороны, если сейчас, когда ситуация окончательно и бесповоротно проигрышная, комиссар не доведет дело до конца, то в его адрес вскоре посыплются обвинения в халатности и злоупотреблении служебным положением.

Медленно одевающийся у комиссара за спиной Блок явно понимает, какие мысли роятся в голове начальника новоорлеанской полиции.

— Вы хотите избавиться от меня, разве нет? Думаете сейчас, как замести следы. Боитесь за свою репутацию, если я окажусь перед судом присяжных, не так ли? — Его голос срывается на панический вопль. — А я требую себе протекции! Я не хочу оставаться наедине с надвигающейся смертью! Никакого залога я вам не выплачу! Если сейчас отпустите меня, пускай даже под подписку о невыезде, вы будете не менее повинны в моей гибели, чем он! Откуда мне знать, положила ли моя пуля конец этому ужасу? Кто знает, что вытворяет ум человека после смерти тела? Может быть, его мысли все еще могут настигнуть меня, может он, обернувшись в мыслеформу, все еще пытается дотянуться до меня. Ответственно заявляю вам: я хочу, чтобы меня посадили под замок, чтобы вокруг меня круглые сутки были люди… Я хочу быть в безопасности…

— Ш-ш-ш! Ради всего святого, мистер Блок! Не дай Бог кто-то подумает, что я вас тут избиваю… — Комиссар опускает руки по бокам. Из его горла вырывается протяжный стон. — Решено! Я официально заключаю вас под арест. Сами напросились! Задерживаю вас за убийство Богом забытого папаши Бенджамина. Пускай меня гонят пинками из полиции. Пусть я стану всеобщим посмешищем. Мне уже все равно!

И в первый раз с начала всей этой заварухи он бросает на Эдди Блока взгляд, полный истинной неприязни и неподдельного гнева. Комиссар подхватывает стул, разворачивает его сидением к себе и с грохотом ставит его перед посетителем. Водружая ногу на стул, он тычет пальцем в сторону Блока, чуть ли не целясь тому в глаз.

— Но, на ваше несчастье, я недостаточно подлый человек. У нас тут не гостиница, я не готов обустроить вас в изоляторе со всеми удобствами и спустить дело на тормозах. Если уж мы раскрываем все карты, то я хочу, чтобы абсолютно все карты были на столе. Рассказывайте все без утайки! Докладывайте все, что вам известно. Подчеркиваю: все!

►▼◄

Затихают последние звуки «Доброй ночи, дамы»[10].

Танцоры покидают зал. Медленно гаснут лампы. Эдди Блок откладывает дирижерскую палочку и проводит платком по мокрому затылку. Тянет он килограммов эдак на 90, не меньше. Пунцовая кожа горит румянцем. Хороший на вид малый, добротный такой, здоровый. Но выражение лица у него кислое, неудовлетворенное. Музыканты начинают суетливо упаковывать инструменты. На эстраду выходит Джуди Джарвис, уже успевшая переодеться в повседневное платье и готовая удалиться на покой. Джуди исполняет баллады об утраченной любви[11] с оркестром Эдди. Ну и, по воле случая, еще его жена по совместительству.

— Эдди, ты готов? Пошли отсюда. — Судя по ее виду, Джуди охватил приступ отвращения к самой себе. — Мне вообще сегодня не аплодировали. Даже после румбы. Наверно, я уже не та, что прежде. От меня уже давно избавились бы, не будь я твоей женой.

Эдди мягко гладит ее по плечу.

— Милая, с тобой это вообще никак не связано. Проблема во всех нас, в оркестре. Играем мы хреновенько. Ты заметила, как за последние недели сократилось число зрителей? Накануне официантов в зале было больше, чем посетителей. Вот-вот мне вставит за это хозяин заведения. Он вправе разорвать договор, если недельная выручка опустится ниже пяти тысяч.

К краю сцены подходит официант.

— Мистер Блок, прежде, чем вы покинете нас, с вами хотел бы пообщаться мистер Грэм. Он ждет вас в кабинете.

Эдди и Джуди переглядываются.

— Ну вот, предчувствие меня не обмануло. Возвращайся в гостиницу, Джуди. Не жди меня. Ребята, доброй ночи. — Эдди Блок, подхватив шляпу, отправляется на ковер к управляющему.

Грэм долго шуршит бумажками.

— На этой неделе у нас вышло четыре с половиной тысячи, Эдди. Местная публика может идти куда угодно, чтобы полакомиться сэндвичами и имбирным элем. Приходят они не за жратвой, а чтобы послушать хорошую музыку. И я отметил, что те немногие, кто к нам еще захаживают, даже не поднимаются из-за столиков, когда ты выходишь на сцену помахать палочкой. В чем проблема?

Эдди пару раз картинно стучит по шляпе.

— Не спрашивай, я и сам не знаю. Мне прямо с Бродвея присылают свежие оркестровки. С пылу с жару. Репетируем мы, пока не пропотеваем до мозга костей…

Грэм вертит сигару в руке.

— Не забывай: джаз изобрели у нас на юге, в Новом Орлеане. Ты мало чем можешь удивить местных. Им всегда подавай что-то новенькое.

— Ну и когда мы должны отвалить? — интересуется Эдди, складывая уголки рта в вымученное подобие улыбки.

— Отработайте эту неделю. Вдруг что-нибудь придумаете до понедельника. Если нет — мне придется вызывать из Сент-Луиса Крюгера и его парней. Мне искренне жаль, Эдди.

— Да ничего страшного. — великодушно отвечает Эдди. — У тебя же здесь клуб, а не благотворительный фонд.

Эдди возвращается в темный танцевальный зал. Музыканты уже разошлись, столы установлены стопкой друг на друга. Только парочка цветных старух ползает по полу и размазывает воду по паркету. Эдди выходит на сцену, чтобы забрать партитуры, которые оставил на фортепиано. Под его башмаком слышится хруст. Он склоняется и поднимает с пола куриную лапку, завернутую в лоскуток красной ткани. Какого черта делает здесь этот обрубок? Можно было бы еще понять, если бы лапка валялась под столом. Значит, ее обронил некий трапезничающий посетитель. Эдди слегка краснеет. А может он и его команда настолько дурно играли этой ночью, что кто-то из гостей запустил в них лапкой, пока оркестр был на сцене?

Одна из уборщиц поднимает на него глаза. В следующий миг и она, и напарница медленно приближаются к нему. Глаза у обеих чуть ли не выкатываются из орбит. Наконец, они подобрались достаточно близко, чтобы рассмотреть предмет в его руках. В тот же момент они голосят страшным дуэтом, в котором угадывается первобытный ужас, вот и их след уже простыл, только по полу катится жестяное ведро. Нигде и никогда ни одна парочка толстушек — будь то белых или цветных — не умудрилась скрыться из виду столь стремительно. Уборщицы чуть не сорвали боковую дверь с петель. Некоторое время до Эдди с тихой улочки еще доносится их удаляющееся вдаль звонкое кудахтанье. Наконец, клекот стихает в ночной мгле. «Матерь божья!» — думает про себя основательно озадаченный Эдди. — «Поди, наклюкались паленого джина». Он бросает найденный предмет обратно на пол и подходит к фортепиано в поисках своих партитур. Пара нотных листов залетает за инструмент. Эдди садится на корточки и скрывается за фортепиано.

Слышится шелест открывающейся двери, и он видит, как в помещение с заметной спешкой вкатывается Джонни Статс. Он в их оркестре — главный по ударным. Эдди-то думал, что Статс уже давно дрыхнет. Ударник пристально осматривает пол и ощупывает себя сверху донизу, будто бы репетирует движения к вычурному танцу. Вдруг Статс сигает к сцене и подхватывает с пола как раз ту гниль, которую только что отбросил от себя Эдди! Выпрямляясь и прижимая лапку к себе, Статс выдувает из себя такой мощный вздох облегчения, что он вихрем проносится через опустевшую комнату до спрятавшегося за фортепиано Эдди. Разыгравшаяся перед глазами Эдди сценка удерживает его от мимолетного желания встать и пригласить Статса выпить кофейку. С другой стороны… «Суеверия». — благосклонно допускает Эдди. — «Талисман на удачу, вот и все. Бывает же, что люди повсюду таскают с собой кроличьи лапки. Да и я сам же обхожу лестницы стороной, не дай бог пройти под стремянкой…»

И все же непонятно, с чего это те две черные мамаши впали в истерику и пустились наутек при одном виде лапки? Тут Эдди приходит на ум еще одна мысль: оркестранты поговаривали, что у Статса в венах течет немного цветной крови, а кто-то даже высказал Эдди в лицо эти подозрения, когда Статс только присоединился к их коллективу несколько лет назад. Но Эдди не прислушался к их словам.

Статс исчезает из комнаты столь же бесшумно, как появился в ней. Эдди решает догнать его. По дороге домой можно обменяться шуточками на тему куриных лапок. Все равно же насест у них со Статсом один — они направляются в одну и ту же гостиницу. Собрав в охапку партитуры и ухватывая, помимо прочего, никому ненужные пустые нотные листы, Эдди тоже покидает клуб. Статс уже на другом конце улицы. И он идет не в ту сторону! Гостиница в прямо противоположном направлении! После секундной заминки Эдди поддается неясному импульсу и кидается вслед за Статсом. Просто хочет посмотреть, куда направляется товарищ. Возможно, паника уборщиц и суматоха Статса вокруг курной лапки сделали свое дело, и Эдди, сам того не осознавая, уже вверил душу фатуму. Как часто позже он будет взывать к своему Богу: если бы только в ту ночь Небесный владыка не дал ему пойти не в ту сторону — прочь от гостиницы, от Джуди, от товарищей, от солнечного света, от мира белых людей. Вроде бы ничего особого не сделал, сущий пустяк… А дороги назад уже нет… И никогда не будет…

Эдди не дает Статсу ускользнуть из виду. Преследуемый и преследователь входят во Вье-Карре. Ничего удивительного, что Статса занесло сюда. Здесь для джентльменов куча интереснейших мест. Может быть, Статс торопится на встречу к проживающей где-то неподалеку креольской красотке. Если это так, — проносится в голове у Эдди, — то какой же я подлюга, что шпионю за другом! И вдруг на полпути по узенькой улочке Статс будто проваливается сквозь землю прямо у него на глазах. Непонятно, куда он мог деться: ни одна дверь перед ним не отворилась, ему просто некуда было исчезнуть! Эдди добирается до места, где в последний раз видел своего товарища, и только тогда замечает трещину, спрятанную в углу обветшалого дома. Так вот куда ты скрылся, Статс! Все эти трюки начали уже действовать Эдди на нервы. Он сам вклинивается в пролом и протискивается вдоль прохода. Периодически он останавливается, вслушивается в тихие шаги Статса где-то впереди и продолжает движение. Пару раз проход чуть-чуть расширяется, впуская сверху немного лунного сияния, отдающего легкой зеленцой. Вдруг Эдди освещает рыжий луч света, вырвавшийся из окна. Под ребра его толкает чей-то локоток.

— Попытай удачи со мной. Там ничего хорошего тебя не ждет. — увещевает его мягкий голос. Пророческие слова. Только ему оно невдомек!

Но Эдди же у нас парень напористый.

— Что, не спится? Кыш в кровать, чумазая полуночница! — шипит он, и в проходе вновь воцаряется мрак. Эдди попадает в тоннельную часть улочки и сразу ударяется обо что-то головой. На глаза наворачиваются слезы. Зато на другом конце тоннеля уже забрезжил свет. Он видит Статса. Тот смотрит куда-то ввысь, будто высматривает окно или что-то в этом роде. Статс поднимает отвороты своего черного пиджака так, чтобы скрыть накрахмаленную сорочку.

Какое-то время Статс стоит как вкопанный. Притаившийся в тоннеле Эдди затаивает дыхание. И вдруг Статс заходится свистом. Но это не легкая, беззаботная соловьиная трель. Это жуткий гортанный звук, в котором угадывается заупокойный напев болот. Для овладения подобной техникой извлечения звука нужна изрядная сноровка. Статс затихает и чего-то выжидает. Наконец из темноты к нему тихо, безо всякого предупреждения подступает какой-то силуэт. Эдди щурится изо всех сил. Это негр размером с гориллу, по виду — разнорабочий. Какой-то предмет переходит из рук в руки. Возможно, куриная лапка? И вот они заходят в дом, который так долго рассматривал Статс. До Эдди доносится едва слышное шарканье взбирающихся по лестнице ног и протяжный скрип открывающейся двери, знавшей лучшие времена. Все стихает… Эдди подкрадывается к концу тоннеля и смотрит снизу вверх на дом. Ни одного огонька в окнах. Здание выглядит совсем опустошенным, как будто в нем давно уже никто не живет.

Придерживая одной рукой воротник пиджака, Эдди почесывает подбородок. Что делать дальше, он не знает. Неопределенный импульс, заставивший его так далеко забраться вслед за Статсом, уже немного улетучился. Любопытные у Статса знакомые. В это неприлично позднее время за дверями такого укромного местечка может твориться только что-то немыслимое. Впрочем, частная жизнь человека — это его личное дело. Эдди задается вопросом, как он оказался в этой ситуации. Последнее, что ему бы хотелось, — чтобы кто-то разузнал, что он вытворил. Пора и честь знать. Надо возвращаться в гостиницу и отоспаться. До понедельника остается не так много времени, а ему надо еще что-нибудь придумать, чтобы угодить посетителям «Батаклана». А иначе — голод и прозябание.

И в тот самый момент, когда он уже было собрался развернуться и уйти отсюда подобру-поздорову, из дома раздается приглушенный вой. Это почти неуловимое эхо. Ведь звуку для того, чтобы добраться до него, потребовалось пронестись через множество толстенных дверей и огромных пустых комнат, а заодно — по полому лестничному проему. А, неужто это какое-то собрание чистосердечных христиан? И, получается, Статс все-таки верующий? Вот только странное место он выбрал для поиска религиозного вдохновения!

Вой сопровождается неким перестуком, будто в каком-то отдаленном цеху запустили станок. Время от времени к звукам добавляется и грохот, который напоминает звучащий в отдалении гром, что проносится над вялотекущей рекой в преддверии надвигающейся грозы. И все это складывается в необычный аккомпанемент: Бум-путта-путта-бум-путта-путта-бум! А поверх музыки возносится навстречу луне заунывный напев: Ииаа-Ииаа-Ииаа…

Тут в Эдди пробуждается инстинкт профессионального музыканта. Он подхватывает мелодию, отбивает ритм. Остро не хватает дирижерской палочки. Его пальцы щелкают со скоростью кнута. — «Боже мой, какой мотив! Красота! Именно это мне и нужно! Надо мне как-то попасть туда!» — Вот до чего может довести вас самая обыкновенная куриная лапка! Эдди разворачивается и кидается бежать сквозь тоннель, через бесчисленные дворики, временами наклоняясь и с азартом чиркая спичку за спичкой, пока не добирается до того самого места, где у него на глазах Статс будто испарился в воздухе. Эдди снова во Вье-Карре. Мусорщики еще не успели наведаться сюда. Он замечает на перекрестке урну и немедленно опорожняет ее. Вздымается облако вони, но Эдди все нипочем. Он с энтузиазмом канализационной крысы закапывается в мусор по щиколотки, роется в объедках обеими руками, разбрасывая хлам во все стороны. Удача ему благоволит. Ему попадается кишащая паразитами куриная тушка. Он спешно отрывает от нее лапку и вытирает находку об обрывок газеты. Эдди бросается было обратно. Секунду! Нужна красная тряпка, какой-то алый лоскуток! Он ощупывает себя с головы до пят, выворачивает все карманы. Ничего похожего при себе нет. Придется обойтись тем, что есть. Хотя, может быть, его без лоскутка и не пустят. Эдди бежит обратно к разлому между старыми домами. На этот раз ему уже без разницы, сколько шуму он наделает. По пути вновь загорается знакомый сноп рыжего света, и вновь высовывается все тот же локоток. Эдди приседает, вцепляется в рукав красного кимоно, укрывающего локоток, и вырывает из одеяния кусочек ткани. В ответ — отборный мат. Некоторые бранные слова Эдди вообще слышит впервые. Пятидолларовая купюра останавливает поток ругательств. Эдди добегает до конца прохода. Дай Бог, что они еще не разошлись!

Но напев не стих. Как раз наоборот. Когда он убежал на поиски лапки, звук был приглушенным и сдавленным. Теперь же песнь гремит настойчиво и лихорадочно. Эдди не заморачивается со свистом. Все равно у него, скорее всего, не получится его повторить в точности. Он ныряет в черную дыру — своеобразный вход в дом — нащупывает склизкие каменные ступени перед собой, проходит пару шагов, и вдруг его воротник становится на три-четыре размера меньше и сдавливает горло. Рука величиной с приличный окорок вцепилась в ворот Эдди. Что-то острое — это может быть все, что угодно, от лезвия карманного ножика до рабочей поверхности бритвы — царапает шею чуть ниже кадыка, извлекая пару капелек крови.

— Вот, на, держи! — выдавливает из себя Эдди. Странные обычаи у этих псевдохристиан. Острие все еще скоблит шею, но рука отпускает ворот и ощупывает лапку. Затем пропадает и острый предмет. Впрочем, он наверняка остается в пределах досягаемости.

— А шигнал хде?

В ответ — хрип из сдавленной трахеи Эдди: — Болею, не могу свистеть.

— Пошвети мне, на харю твою надо хлянуть.

Эдди чиркает спичкой и держит огонек перед собой.

— В первый раш вижу здесь морду твою.

Эдди тыкает вверх.

— Спроси моего друга, он уже наверху. Он поручится за меня!

— Так мистер Жонни тебе друх? Он тебя привел шюдха?

Времени на размышления у Эдди нет. Может быть, лапка поможет ему куда больше, чем Статс. — Это меня привело сюда.

— Получил ее от папаши Бенджамина?

— Вот именно. — решительно выпаливает Эдди. Возможно, местный священник, но какого черта все эти фокусы… Мысль обрывает подступившееся к кончикам пальцев пламя. Эдди бросает спичку.

Тьма и мгновение неопределенности, которое может закончиться не в его пользу. Но на стороне Эдди савуар-фэр[12] — наследие целой цивилизации, существующей не одну сотню лет. — Я из-за тебя сейчас опоздаю. Папаше Бенджамину это точно не понравится! — Он ощупью начинает пробираться сквозь мрак, опасаясь, что с секунды на секунду от кожи на его спине останутся одни ошметки. Но идти вперед лучше, чем стоять и ждать, пока тебя постигнет кара. Ретироваться уже поздно, это только увеличит вероятность расправы. Уловка срабатывает.

— Шкоро сдешь будет толпиться вешь Новый Орлеан. — недовольно рычит караульный пес-переросток и тяжелой поступью шлепает вниз по лестнице, как переутомленный после затянувшегося шоу тюлень. Сзади еще раздается какая-то шуточка на тему того, что «порозовели в пошледнее время ниггеры», за которой следуют звуки судорожного почесывания.

Эдди уже на последнем лестничном пролете. Он теперь так близок к этому «бум-путта-путта-бум», что все окружающие звуки полностью растворяются в песнопении. Напев будто бы заставляет ходить ходуном весь дряхлый каркас дома. Дверь наглухо закрыта, но вырывающийся из-под нее теплый свет подсказывает ему, куда идти дальше. Он облокачивается на дверь, потом слегка толкает ее. Та поддается. Визг и стон, которые она поднимает, полностью перекрывает вырывающийся из комнаты шумный поток музыки. Взгляд Эдди сразу выхватывает множество деталей за дверью, и то, что он видит, лишь подогревает его любопытство. Что-то подсказывает ему, что лучше всего не прохлаждаться на площадке, украдкой подглядывая за происходящим из-за двери, а осторожно прошмыгнуть внутрь и прикрыть за собой дверь, пока его никто не заметил. Нельзя исключать вероятность, что «агнец божий» снизу решит подняться, чтобы проведать его, и застанет его прямо у двери. Поэтому он еще чуть-чуть расширяет щель, протискивается внутрь, пяткой захлопывает дверь и поскорее отходит как можно дальше от входа. Судя по всему, никто его не заметил.

Он оказывается в огромной комнате, погруженной в полусумрак и переполненной народом. Источниками света здесь служат одна-единственная масляная лампа и великое множество свечей, которые, как могло показаться, сияют особенно ярко в сравнении с тьмой за дверью, но в действительности едва пробивают мглу вокруг себя. По стенам дергаются длинные тени, исходящие от толпящихся в центре комнаты людей, — почти идеальное укрытие для Эдди, который втискивается между темными полосками и практически растворяется в сумраке, столь же беспросветным, что и мрак на площадке за дверью. Эдди — человек бывалый, и ему с первого взгляда становится понятно, что перед ним разыгрывается что угодно, но никак не христианский обряд. Сначала ему кажется, что это может быть буйная пьянка, где спиртное течет рекой, или вечеринка для сбора средств нуждающимся арендаторам[13]. Но нет, не похоже ни на то, ни на другое. Алкоголя здесь и в помине нет, как нет и разошедшихся по парам танцующих. Зрелище скорее напоминает столпотворение чертей, которых вытащили на свет божий прямиком из преисподней. Многие люди лежат в отключке на полу прямо перед ним. Те же, кто еще держится на ногах, шаркают туда-сюда, стараясь переступать через повалившихся наземь, но всё же иногда наступая прямо на товарищей: на их неприкрытые лица, вздымающиеся туловища и вытянутые в разные стороны конечности. Кое-кто впал в некое подобие отрешенного транса. Такие сидят на полу, опираясь спиной о стены. Некоторые качаются взад-вперед, некоторые неподвижно глядят перед собой невидящим взором. По подбородку у многих течет слюна. Эдди быстренько присоединяется к этой группке и разыгрывает спектакль: он тоже начинает качаться из стороны в сторону и бить костяшками пальцев о пол под собой. Только это чисто показуха. В этот момент он максимально сосредоточен. Сочиняет отличный новый номер для шоу в «Батаклане». Под ногами у него лежит пустой нотный лист, к которому он периодически подносит руку и спешно записывает ноты тупым карандашиком, спрятанным в руке.

«Тональность ля мажор». — догадывается он. — «Впрочем, с этим мы еще определимся, когда будем делать аранжировку. Ми-ре-до, ми-ре-до[14]. И так далее в том же духе. Ничего нельзя упустить».

Бум-путта-путта-бум! Молодые и старые, черные и коричневые, толстые и тонкие, голые и еще одетые — все собравшиеся несутся по комнате двумя разнонаправленными хороводами, справа налево и слева направо. Пламя свечек также заходится безумным танцем. На стенах пляшут тени. А посреди всего действа, в самом центре дрыгающейся толпы, сидит древний старик — одни только черные кожа да кости, которые изредка видны в окружающем его плотном потоке тел. Туловище мужчины укрывает звериная шкура, а лицо — вселяющая ужас джуджу-маска[15]: череп смерти. По одну сторону от старца на корточках сидит женщина, которая непрерывно стучит двумя сосудами из тыквы-горлянки друг о друга. Вот откуда берется «путта» для нужного Эдди ритма. По другую сторону — еще одна женщина: сидит и бьет в барабан. А вот и «бум». В высоко поднятой над головой руке старца сопротивляется, бешено трепеща крыльями и пронзительно крича, белоснежно-белая птица. Во второй руке старик сжимает остро заточенный нож. А потом раз — серебристая вспышка. Благо, танцующие как раз в этот момент скрывают от Эдди зрелище. Мгновением позже, когда его взору открывается центр комнаты, крылья уже обмякли. Тушка птицы безжизненно свисает вниз. Ручейки крови устремляются вниз по испещренной морщинами руке старика.

«Эту часть мы опустим в клубной версии» — проносится в голове у Эдди. А жуткий старец отбрасывает нож и начинает обеими руками сцеживать всю живительную влагу из мертвой птицы, все еще держа тушку над собой. Шаман окропляет кровью тела танцующих. Он продолжает все сжимать и разжимать костлявые пальцы на тельце птицы. Жалкое, вызывающее только отвращение и тошноту подобие обряда крещения.

Капли крови летят в разные концы комнаты и обагряют стены. Одна падает прямо перед Эдди, и тот резко отстраняется назад. Вокруг него происходят омерзительные вещи. Он замечает краем глаза, что некоторые из обезумевших танцоров припадают руками и ногами к полу, точно дикие звери, и начинают слизывать красные точки прямо с досок. А потом бегут на четвереньках по комнате в поисках свежих лужиц.

«Ну все, хорош уж, пора домой. А то чую, скоро вывернет меня, и тогда прощай мой скромный ужин». — думает Эдди. — «Натравить бы копов на всю эту отару».

Он осторожно выуживает из-под себя исписанный нотный лист, прячет его во внутренний карман пиджака и медленно сгибает ноги, готовясь тихонечко покинуть этот Богом забытый уголок. Судьбу первой жертвы уже успели разделить угольно-черная птица, визжавший до самого конца молочный поросенок и безвинный щенок. И собравшиеся не дают добру пропадать впустую, когда старец откидывает от себя бездыханные туши. Эдди видит сквозь щели между ног танцующих, что творится на полу. Одного беглого взгляда достаточно. Его воображение восполняет все недостающие детали.

Только в момент, когда он уже приподнялся с пола на полсантиметра, его осеняет ненавязчивый вопрос: куда вдруг подевался вой, а с ним и стук сосудов, и бой барабанов, и шарканье ног? Эдди нервно мигает и осознает, что все в комнате застыло вокруг него. Ни движения, ни звука. Тощая, словно конечность скелета, рука тянется от угловатого плеча старца. Пальцы, роняя кровь на пол, точно стрелы устремлены прямо в сторону Эдди. Тот мигом опускается на пол на те же полсантиметра. Долго в этой крайне неудобной позе он бы не продержался. Да и что-то подсказывает ему, что еще нескоро он сможет унести отсюда ноги.

— Белый человек. — раздается сдавленный возглас. И все, как по команде, бросаются на него. Но один жест старика — и комната вновь замирает.

Из застывшей в насмешке пасти джуджу-маски, украшенной собачьими клыками, доносится надтреснутый голос:

— Что ты делать десь?

Эдди мысленно перебирает содержимое своих карманов. У него при себе где-то полтинник. Хватит ли этого, чтобы купить себе спасение? Однако его сразу озаряет жуткая мысль: деньги никого из этой братии особо не интересуют — по крайней мере в этот момент. Но прежде, чем он получает возможность проверить свою теорию, комнату оглашает еще один голос.

— Папалуа[16], мне знаком этот человек. Дозвольте мне переговорить с ним.

Джонни Статс — далеко не последняя шестеренка в гигантской машине, именуемой ночной жизнью Нового Орлеана, — вошел в этот дом при смокинге, с аккуратно зачесанными назад волосами. Сейчас же он стоит босой, без пиджака, без рубашки — взъерошенное чудище, а не человек. Капля крови угодила ему прямо в центр лба, и кто-то — он сам или товарищ — размазал по его лбу красную линию, от виска до виска. На верхней губе у Джонни виднеется парочка куриных перьев. Эдди еще раньше подметил, что Статс и танцевал, и слизывал с пола кровь со всеми за компанию. Мужчина приближается и садится рядом. Эдди мерзко, да так, что мозг готов вырваться наружу. Все остальное сборище держится чуть поодаль, но готово в любой момент вновь ринуться в атаку.

Мужчины обмениваются приглушенными, сдавленными репликами.

— Это твой единственный шанс, Эдди. Я не смогу тебя спасти…

— Да мы же в самом сердце Нового Орлеана! Они не посмеют! — Однако пот, скатывающийся по лицу Эдди, предательски обличает его. Он же не дурак. Конечно, не исключено, что полицейские даже наведаются сюда и обыщут все углы дома. Только что они найдут? Лишь его останки вперемешку с обглоданными тушами птиц, поросенка и собаки.

— Поторопись, Эдди. Я не смогу их сдерживать долго. Не сделаешь, как говорю, — живым отсюда уже не уйдешь. Да и давай уж совсем начистоту: если я вступлюсь за тебя, то та же участь постигнет и меня. Ты же понимаешь, во что вляпался? Это вуду!

— Я понял это. Всего пять минут в этой проклятой комнате — и все понятно. — признает Эдди, а про себя добавляет: — «Вот же сукин ты…! Проси потом свое племя мумбо-юмбо подыскивать тебе новую работу!» — Эта мысль ложится бальзамом ему на душу. Но комедию надо ломать до самого конца, поэтому он со спокойным, почти безразличным выражением лица объявляет: — Я буду только рад присоединиться к вам. Или ты думаешь, что я пришел сюда по какой-то другой причине?

Теперь же, когда известны некоторые подробности, Статс видится Эдди человеком, с которым следует делиться трофеем в самую последнюю очередь. А трофей этот — восхитительный новый номер, ноты к которому уютно устроились у него в кармане пиджака. К тому же, вполне возможно, что от этих ритуалов инициации он получит даже больше навара, если изобразит готовность приобщиться к их изуверствам. Будет лишняя песенка или танец для Джуди. На сцене ее надо будет, наверно, будет подсветить зеленым спотом. Наконец, бессмысленно отрицать, что в помещении вместе с ними многовато бритв, ножей и прочей опасной утвари, поэтому любые надежды выбраться и вернуться без единой царапинки к тому месту, откуда все началось, он уже давно отбросил.

Выражение лица у Статса угрюмое.

— Только не шути с этим. Если бы ты только знал все, что известно мне… Ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Если ты искренне хочешь этого — тогда ладно. Если нет — просто иди мимо. Может быть, лучше дать нам изрубить тебя прямо сейчас на кусочки, чем баловаться с магией.

— Никогда в жизни я не был столь серьезен, как сейчас. — говорит Эдди. А где-то глубоко внутри, в закромах своей души он заходится гулким гоготом довольного мула.

Статс поворачивается и сообщает старцу:

— Его душа желает приобщиться к нашему таинству. — Папалуа подносит несколько перышек и ошметков мяса к пламени свечи. В комнате воцаряется тишина. Большинство собравшихся разом садится на корточки.

— Все в порядке. — выдыхает Статс. — Он обратился к богам. Те дали добро.

«Дела идут в гору». — думает Эдди. — «Умудрился облапошить кишки и пух». Папалуа вновь вытягивает палец в направлении Эдди.

— Пусть уходить и хранить молчание. — объявляет голос из-под маски. Жрец повторяет эти слова второй, третий раз, каждый раз со все более многозначительной паузой.

Эдди бросает на Статс полный лучших надежд взгляд.

— То есть я могу идти? Только никому не надо рассказывать про все эти ваши обряды?

Статс уныло качает головой:

— Это только начало посвящения. Уйдешь сейчас — принудят съесть кое-что, отчего утром тебя будет выворачивать, и дай Бог тебе дожить до следующего заката.

Закалывают новые жертвы, барабан и сосуды возобновляют мелодию, к которой вскоре добавляется и вой, но не такой, какой был в самом начале, а иной — низкий и глухой. В миску набирают свежей крови. Эдди поднимают на ноги и выводят вперед. По одну руку его держит Статс, по другую — неизвестный цветной мужчина. Папалуа окунает в миску руку, и без того выпачканную запекшейся кровью, и проводит линию на лбу Эдди. За спиной нарастают музыка и вой. Продолжаются танцы. А Эдди — в центре этого действа. Островок разума посреди бурлящего моря вакханалии и безумия. Миска зависает перед лицом Эдди. Он пробует отстраниться, но самопровозглашенные крестные отцы крепко держат его за руки.

— Пей! — шепчет Статс. — Пей, или они убьют тебя прямо здесь и сейчас!

Но даже теперь, когда игра перешла все пределы, Эдди не оставила ирония. Только своими размышлениями он ни с кем из присутствующих не делится. Он глубоко вдыхает.

— «Вот и моя ежедневная порция витамина А!»

Заявившись по утру на репетицию, Статс обнаруживает за ударными нового человека. Статс ничего не говорит, когда Эдди пихает ему в руку чек с жалованьем за две недели. Вместо благодарности за совместную работу Эдди плюет в пол и буркает:

— Пошел вон, паскуда…

Статс лишь бормочет в ответ:

— Ты все-таки решился пойти им наперекор? Если так, то, поверь мне, ни за какие деньги и славу не хотел бы я сейчас оказаться на твоем месте!

— Если ты имеешь в виду кошмар, который приключился со мной прошлой ночью… — заводит Эдди. — … я никому ничего не рассказал и не собираюсь рассказывать. Меня засмеют, если я попытаюсь хоть заикнуться об этом. Впрочем, я же, знаешь ли, человек белого мира. Для меня джунгли — деревья, Конго — река, а ночь — время, когда надо зажигать уличные фонари. — Он отсчитывает пару соток. — Вот, передай своим собратьям, скажи, что я заплатил все членские взносы по самый Судный день. Чек и расписку оставьте себе на память. А попробуют подсыпать мне крысиного яду в апельсиновый сок — натравлю на вас всех такую свару вышибал, что мало не покажется!

Банкноты падают прямо в сгусток слюны Эдди.

— Ты теперь один из нас.— говорит Статс. — Или ты думаешь, что белая кожа тебя спасет? Кровь красноречивее слов... Не будь ее, не пошел бы ты туда и не выдержал бы посвящение. Не забывай поглядывать на свои ногти и хоть изредка проверять белки глаз в зеркале. Прощай, жмурик.

Эдди тоже прощается со Статсом — выбивает тому три зуба, ломает переносицу и осыпает ударами лежащего на полу товарища. Но никакие побои не сотрут с окровавленной физиономии дерзкую ухмылку, предвосхищающую будущие муки бывшего босса.

Эдди оттаскивают от Статса, отводят в сторону, приводят в чувство. А бывший ударник, шатаясь, уходит, сверкая все предвосхищающей улыбкой. Эдди, грудь которого вздымается, как меха в раскаленной кузнице, обращается к команде:

— Ладно, парни, за работу. Все вместе!

Бум-путта-путта-бум-путта-путта-бум!

Грэм спускает пять сотен на продвижение следующего выступления оркестра, и вечером в субботу весь Новый Орлеан толпится в «Батаклане». Некоторые посетители залезают друг другу на плечи, другие свешиваются с люстр — все, ради того, чтобы увидеть хотя бы краешек сцены. «Америка впервые услышит истинный НАПЕВ ВУДУ» — вопят плакаты, развешенные по всему городу. Когда Эдди выходит вперед и ударяет палочкой по пюпитру, в зале гаснет свет. Сцену заливает гнусно-зеленый свет. В комнате повисает мертвая тишина.

— Добрый вечер, дамы и господа. Мы на связи с вами из клуба «Батаклан», где специально для вас сегодня выступают Эдди Блок и оркестр «Пять тактов». Мы впервые исполним в радио-трансляции «Напев вуду» — древнюю ритуальную песню, которую прежде было не дано услышать белому человеку. Гарантирую, что мы представим вам максимально аутентичную версию напева. Ни одна нота не была изменена в нашем переложении. — И вот раздаются первые звуки ударных, пока еще мягкие и отдаленные: Бум-путта-путта-бум!

Джуди предстоит танцевать и выть под такой аккомпанемент. Она уже стоит у лесенки, ведущей на сцену, дожидается своего выхода. Ее напудрили оранжевым тальком и обрядили в перья, на запястье одной руки нацепили искусственную птичку, в другую руку вложили тонкий кинжал. Джуди перехватывает взгляд Эдди, по ее виду сразу понятно: она хочет что-то сказать. Продолжая махать палочкой, он отшагивает чуть в бок, так, чтобы можно было услышать Джуди.

— Эдди, не надо! Останови музыку! Стоп! Слышишь меня? Я боюсь за тебя!

— Поздно. — отвечает Эдди, тонущий в звуках. — Уже начали. Чего ты боишься?

Она сует ему в руку мятую бумажку.

— Я обнаружила вот это под дверью твоей гримерки. Читается, как угроза. Кто-то явно не хочет, чтобы ты играл эту песню! — продолжая дирижировать правой рукой, Эдди разворачивает записку большим пальцем левой руки и читает послание:

Духов ты призвал. А отправить их восвояси тебе под силу? Пораскинь мозгами.

Он сминает бумажку и отбрасывает в сторону.

— Пустяки. Это Статс: вздумал напугать меня за то, что я ему вышвырнул его из оркестра.

— К записке был пришпилен пучок черных перышек. — пытается объяснить Джуди. — Я сначала не придала этому значения, но моя горничная, увидев бумажку и перья, взмолилась, чтобы я не выступала. А потом и вовсе попросила подыскать ей замену…

— Мы уже в прямом эфире. — напоминает жене сквозь крепко сжатые зубы Эдди. — Ты со мной или нет? — И он снова медленно отодвигается к центру сцены. Как и две ночи назад, ритм музыки нарастает и усиливается. В лучах болотно-зеленого света на сцену выходит Джуди и заводит мистический напев, которому ее научил Эдди.

В притихшем зале ясным эхом отдается звон бьющейся посуды. Один из официантов выронил поднос. Старший смены, явившийся устроить разнос нерадивому сотруднику, внезапно не находит коллегу на месте. Тот, никого не предупредив, бросил работу, оставив целый ряд столиков без заказов.

— Вот тебе на… — бормочет распорядитель, почесывая голову.

Эдди этого всего не видит. Он стоит лицом к оркестру, спиной к Джуди, поющей у рампы. От покачиваний в ритм музыке что-то — не снятая с рубашки булавка или нечто в этом роде — резко впивается ему под кожу, ниже воротника, аккурат между лопаток. Эдди подскакивает от боли, но после этого больше ничего уже не чувствует…

Джуди пронзительно верещит. Кажется, будто ей без наркоза выдирают гланды. Она выплевывает из себя слова, значение которых ей неведомо, и извивается, как извивались в ту роковую ночь обнаженные, блещущие одними серьгами чернокожие фурии, вымазанные животным жиром. Естественно, танец адаптирован и приведен в соответствие с фешенебельной обстановкой. Джуди закалывает бутафорским ножом искусственную птицу и направляет вверх фонтан воображаемой крови. Никто из присутствующих никогда не видывал подобного. Когда музыка стихает, в зале воцаряется звенящая тишина, тягостно длящаяся с полминуты. Настолько всех за живое задел напев.

Наконец, на музыкантов обрушивается лавина аплодисментов. Ликующая толпа требует крепкой выпивки. В этом заведении никогда не лилось столько выпивки. А тем временем матрона, отвечающая за женскую уборную, вынуждена приводить в себя кучку впавших в единый порыв истерики чересчур чувствительных особ.

— Даже не вздумай уйти от меня! — сообщает Грэм Эдди в конце рабочего дня. — Утром тебя будет ждать новый контракт. На бумаге с золотым тиснением! На следующую неделю у нас столиков забронировали аж на шесть кусков. Один парень прислал телеграмму аж из Шривпорта!

Ошеломительный успех! Эдди и Джуди, усталые, но довольные, берут такси до гостиницы.

— Этот номер нам прослужит не один год. Будет нашей визитной карточкой на радио, как «Рапсодия» у Уайтмена[17].

Джуди первой проходит в спальню, включает свет и где-то через минуту зовет Эдди.

— Только посмотри на это, какая прелесть! — Джуди держит в руках восковую фигурку с палец величиной. — Да это же ты! Совсем крошечный человечек, но очень похож на тебя! Какая мило…

Эдди выхватывает из рук жены фигурку и пристально всматривается в нее. Да, прямо вылитый он. Человечек завернут в два кусочка черной ткани, изображающих смокинг. Волосы, глаза и прочее нарисованы чернилами прямо по воску.

— Где ты это нашла?

— У тебя на постели. Ее приложили к подушке.

Интересная шутка, думает Эдди, но тут же переворачивает куклу и замечает, что из ее спины, ниже воротника, прямо между лопаток, торчит булавка с черной головкой — совсем крошечная, но от того не менее жуткая.

Какое-то время он, бледный, стоит, и рассматривает булавку. Теперь понятно, от кого этот сувенирчик и на что ему намекают. Но побледнел он вовсе не от этой мысли. В памяти всплывает смутное воспоминание. Эдди скидывает пиджак, стаскивает рубашку за воротник и поворачивается спиной к жене.

— Джуди, посмотри, есть у меня там что-то? Когда мы исполняли номер, я почувствовал укол булавки. Пощупай мне спину. Есть там что-то?

— Нет, все чисто, — заключает Джуди.

— Наверно, выпала.

— Каким образом? — удивляется Джуди. — Ты так туго затягиваешь ремень, что он практически впивается тебе в тело. Никакая булавка не проскочила бы, мы бы ее уже нашли. Может тебе показалось?

— Булавку я по ощущениям сразу опознаю. А есть какие-нибудь отметки на спине? Может быть царапина между плечами?

— Ничегошеньки нет.

— Видимо, усталость сказывается. Или нервишки шалят. — Он направляется к открытому окну и что есть силы забрасывает человечка в ночную мглу. Нелепая случайность, вот и все. Любая другая мысль на этот счет — путь в пропасть. А ведь им только это и надо. И все же он задается вопросом: почему он ощущает себя настолько измотанным? Ведь это Джуди подобострастно дрыгалась на сцене, а не он. Изнеможение наступило как раз после того, как они отыграли новый номер.

В комнате вырубается свет. Джуди впадает в сон. Эдди какое-то время лежит неподвижно. Потом поднимается, заходит в ванную. Ослепительный свет бьет в лицо. Эдди рассматривает себя в зеркале. «Не забывай поглядывать на ногти и хоть изредка проверять белки глаз». — звучит в голове предупреждение Статса. На ногтях у Эдди — странный налет голубоватого цвета с лиловым отливом, которого он прежде не замечал. А в белках глаз появилась легкая желтизна.

Ночью в Новом Орлеане жарко, как в преисподней, но его чертовски знобит. Он не смыкает глаз до самого утра…

После пробуждения спину ломит, будто он за ночь постарел лет на шестьдесят. Но это все от того, что он дурно спал. Колдовские булавки здесь ни при чем.

— Боже мой! — восклицает Джуди со своей половины ложа. — Только погляди, до чего ты его довел! — Жена передает ему вторую страницу «Пикаюна»:

Джон Статс, до недавнего времени выступавший с оркестром Эдди Блока, поздно вечером на глазах у десятков людей совершил самоубийство. Мистер Статс выгреб в центр озера Понтчартрейн, прыгнул за борт и утонул. На момент смерти погибший был в лодке один. Труп был извлечен из воды через полчаса после происшествия.

— Это не я его довел. — мрачно замечает Эдди. — Но у меня есть кое-какие догадки, почему он наложил на себя руки.

«Поздно вечером». — думает Эдди про себя. Надвигалась ночь, и Статс нутром чуял неотвратимо надвигающуюся расплату: он поручился за Эдди, подставил своих. — «Поздно…» — Значит, это не Статс подкинул записку-предупреждение под дверь гримерки. Не Статс оставил куколку-приговор на кровати. К тому моменту Статс, уже ни белый, ни черный, а затхло-желтый, покинул свет по собственной воле.

Эдди выжидает, пока Джуди отправится в душ, и звонит в морг.

— Я по поводу Джонни Статса. Он работал у меня вплоть до вчерашнего дня. Если никто не забрал еще тело, отправьте его в похоронное бюро. Я все опл…

— Тело уже забрали, мистер Блок. Рано утром. Дождались, пока коронер не установил, что это точно самоубийство. Там была компания каких-то цветных. Судя по всему, его старые друзья…

В спальню возвращается Джуди и замечает:

— Эдди, на тебе лица нет. Что случилось?

«Будь он мне самым заклятым врагом, я не могу позволить им измываться над его телом. Одному Богу — или черту — ведомо, что они могут сотворить с трупом этой лунной ночью» — думает Эдди. Не исключено, что временами они не брезгают отведать человечины. Конечно, можно прямо сейчас поднять трубку и сообщить стражам порядка обо всем. Но звонить в полицию означает разоблачить себя: ведь и он был там и, пусть даже один раз, занимался ровно тем же, что и они. Как только это станет достоянием общественности — БАХ! — прощай, реноме великого музыканта. Этого он не переживет, особенно теперь, когда, отыграв «Напев вуду», он стал ассоциироваться в глазах честной публики именно с этой музыкой.

Посему, сидя в номере наедине со своими мыслями, он звонит в лучшее частное детективное агентство Нового Орлеана.

— Мне нужен телохранитель. Только на эту ночь. Встречаемся в «Батаклане» перед закрытием. И скажите ему, чтобы был при оружии.

Сегодня воскресенье, все банки закрыты, но кредит доверия никто не отменял. Тысячу наличными он получает без особых проблем. Эдди также договаривается с благонадежным крематорием, чтобы те приняли тело этой ночью или уже завтра утром, и говорит, что даст адрес, откуда нужно будет забрать клиента. Ну конечно же, все официально, разрешительные документы он уже получил в полиции. Джонни Статс… Бедолага! При жизни он не мог отделаться от своего племени, но после смерти они точно оставят его в покое. Это минимум, что Эдди может сделать для товарища.

Этой ночью Грэм вводит плату — 10 баксов с носа — за вход в клуб, в первую очередь, чтобы официантам было, где развернуться. Но зал все равно ломится от гостей. Номер с вуду — абсолютнейшая сенсация.

Эдди, все неистово махающий палочкой, вдруг чувствует пронзительную боль в спине. Тело сдавливают спазмы. И он прикладывает немало сил, чтобы устоять на ногах.

Время идет. Наконец рокот голосов и шарканье ног сменяет тишина. В опустевшем зале Эдди уже поджидает частный детектив.

— Ли. — представляется парень.

— Славно, Ли, следуй за мной. — Мужчины выходят на улицу и садятся в Bugatti Эдди. Быстро доезжают до Вье-Карре. Автомобиль тормозит на площади Конго. Для местных она навсегда останется именно площадью Конго вплоть до момента, когда ее официальное имя — площадь имени Борегара — не канет в Лету[18].

— Сюда. — говорит Эдди, и его телохранитель втискивается вслед за ним на узкую улочку.

— Привет, красавчики. — воркует знакомый приветственный голосок любительницы пихаться локтями. Звучащие вдруг в ответ любезные слова она воспринимает с большим удивлением, словно слышит такое впервые на своем веку.

— Здравствуй, Эглантина. — бросает охранник Эдди, протискиваясь мимо нее. — Как обживаешься на новом месте?

Мужчины останавливаются у дома на другом конце тоннеля.

— Пришли. — протягивает Эдди. — На лестнице нам обязательно преградит путь орангутан: он у них тут вместо дворецкого. Твоя первая задача — разобраться с ним. Можешь хоть нокаутировать его, мне все равно, что ты с ним сделаешь. Мне нужно попасть к ним в комнату. Твоя вторая задача — стоять на страже и сделать так, чтобы я покинул ту комнату живым и невредимым. И нам, возможно, еще придется вынести труп моего друга и протащить его по улице. Правда, я не уверен, потребуется ли это вообще. Все зависит от того, найдем ли мы здесь тело. Есть вопросы?

— Нет, принято.

— Зажигай фонарик. И держи луч над моим плечом.

На пути вверх по узкому лестничному проему их останавливает огромная темная фигура: широко расставленные ноги, сулящие весьма неприятные объятия лапы, башка с приплюснутым черепом, оскаленные зубы, сверкающий металл в руке. Ли отталкивает Эдди в сторону и выскакивает вперед.

— Ты это брось, сынок! — с деланным безразличием кидает Ли. Времени на реакцию он не даёт. Все равно малый вместо того, чтобы выполнить приказ, уже поднял оружие на двух белых. Ли стреляет трижды с полуметрового расстояния в возникшее перед ним препятствие. Пули попадают ровно в цель. Две пули пробивают коленные чашечки негра, третья — локтевой сустав руки, которая держит нож.

— Вот ты и калека до конца дней. — замечает Ли со спокойным удовлетворением от проделанного трюка. — А теперь немного обезболивающего. — И рукоятка пистолета ударяется о голову поверженного колосса. В четкой дуге угадывается опытная рука бейсбольного питчера. Шум стрельбы проносится по узкому пролету до самой крыши и выплескивается громоподобным эхо в ночное небо.

— Пошли, надо поторопиться. — выпаливает Эдди. — А то скроются…

Он переступает через распростертое тело и бежит вперед, Ли следует за ним по пятам.

— Стой здесь. Передерни затвор, пока ждешь. Если я тебя позову, то, ради всего святого, не медли!

За дверью слышны суетливые шаги и гул взволнованных голосов. Эдди распахивает дверь настежь и проходит в комнату. Дверь сразу же захлопывается за ним, оставляя Ли во тьме лестничной площадки. В комнате — папалуа и еще пять-шесть человек. Все замирают при виде вошедшего. Это уже не та толпа, которая присутствовала на инициации Эдди. Наверняка остальная братия схоронилась где-то за городом, там, где должно состояться погребение, сжигание или — не приведи Господь — трапеза.

В этот раз папаша Бенджамин уже не скрывается за джуджу-маской и звериными шкурами. Нет в комнате ни сосудов, ни барабана, ни зачарованных фигур, расположившихся вдоль стены. Компания явно готовилась к отъезду, Эдди как раз поспел вовремя. Наверное, поджидали, пока луна не скроется за облаками. Посреди комнаты стоит самый обычный кухонный стул, укрытый тряпками, — ложе, на котором они собирались отсюда вытаскивать папалуа. У дальней стены выстроены в ряд корзинки, прикрытые кусками плотной ткани.

— Где Джон Статс? — гаркает Эдди. — Сегодня утром вы его забрали из морга. — Его взор останавливается на корзинках. На полу рядом валяется грязная бритва.

— Ему так лучше. — фыркает старец. — А не с тобой. Пятно рока на тебе, даже сейчас… — Комнату оглашает утробный хохот.

— Ли. — раздраженно кричит Эдди. — Заходи! — И тот уже стоит рядом с ним, с пистолетом наготове. — Прикрой меня, пока я осмотрюсь.

— Быстро в угол! — приказывает Ли. Парня, который движется слишком медленно, он погоняет пинком. Поклонники вуду вжимаются в угол. Злобно смотрят на гостей, презрительно плюются в них. В этот момент кучка людей скорее походит на стаю обезьян. Эдди сразу же бросается к корзинкам, срывает покров с первой из них. Угольки. Следующая. Кофе. Еще одна. Рис. И так далее.

Самые обычные корзинки. Такие носят на головах чернокожие женщины на рынках. Эдди переводит взгляд на папашу Бенджамина и достает из кармана пачку денег, которую прихватил с собой.

— Что вы с ним сделали? Где его закопали? Отведите нас, покажите место.

В ответ музыканта опаляет немая аспидно-черная ненависть. Эдди смотрит на бритву — тусклое затупившееся матовое лезвие, не запачканное кровью. С нее свисают ниточки и обрывки чего-то непонятного. Пинком Эдди отправляет бритву прочь от себя.

— Похоже, не здесь. — бормочет он Ли и отступает к двери.

— Что теперь, босс? — интересуется подручный.

— Убираемся отсюда ко всем чертям, надо отдышаться где-нибудь. — отвечает Эдди и выходит на лестничную площадку.

Ли из того сорта людей, которые находят чем поживиться в любой ситуации. И прежде, чем последовать за Эдди, он сам подступает к корзинкам, запихивает в карманы пальто по апельсину и затем запускает руку поглубже в корзинку, чтобы откопать на перекус фрукт помясистее. Глухой звук — «Тук» — и апельсин мячиком прокатывается по полу.

— Мистер Блок! — вскрикивает сдавленно Ли. — Я… Я нашел его! — По его голосу не скажешь, что он рад находке.

Из угла, в котором стоят чернокожие, доносится общий вздох. Эдди же остается только стоять и глазеть. Ему приходится облокотиться на дверь, чтобы собраться с мыслями. В корзине, среди плодов, лежит отрезанная по запястье рука.

— Это его перстень. — выдавливает из себя Эдди. — Кольцо на мизинце… Оно мне знакомо.

— Что прикажете делать? Стрелять? —спрашивает Ли.

Эдди качает головой:

— Они не… Он сам покончил с собой. Доделаем, что хотели, и сматываемся отсюда!

Ли переворачивает корзину за корзинкой. Содержимое вываливается, рассыпается и катится по полу. И в каждой корзине оказывается новый сюрприз. Ни капли крови, одна бледная мерзость. Теперь Эдди понятно, для чего пригодилась бритва, а равно и что за ниточки были на ней. Музыкант и детектив берут одну корзинку и укладывают в нее изгаженное клопами одеяло с кровати. Затем они собирают в нее то, что им удалось найти, и прикрывают все обнаруженное уголками одеяла. Наконец они с полной корзиной выходят из комнаты и начинают спускаться через непроглядную тьму лестничного проема. Ли идет сзади с пистолетом наготове — на случай, если придется отбиваться от погони — и матерится, как заправский сапожник. Эдди же старается вообще не думать, для чего предназначались и куда направлялись эти корзинки. Контуженный сторожевой пес все еще валяется на ступенях.

Кое-как они протискиваются между домами и вскоре доставляют свою ношу на замершую в ожидании восхода площадь Конго. Эдди отступает к стене и извергает на нее содержимое желудка. Возвращаясь к спутнику, он спрашивает:

— А голова… Мы забрали…?

— Нет, не забрали. — отвечает Ли. — Ждите здесь, я сбегаю за ней. Я вооружен. После всего увиденного, меня мало чем удивишь. — Ли отсутствует минут пять. Возвращается в одной рубашке, без пальто. Оно выглядывает у него из-под мышки выпуклым тюком. Ли склоняется к корзинке и, приподняв край одеяла, закидывает в нее то, что нес в свернутом пальто. Затем снова выпрямляется. Использованное пальто Ли бросает на землю и пинает как можно дальше от себя.

— Они ее запрятали в сервант. — бормочет он. — Пришлось даже прострелить одному ладонь: очень уж не хотели выдавать тайник. Что они вообще задумали?

— Баловались каннибализмом… Не знаю. Мне противно думать об этом.

— Ваши деньги я тоже прихватил. Все равно, похоже, тем людям они не нужны.

Эдди возвращает деньги Ли:

— Плата за твою одежду и твое время.

— Вы легавым не собираетесь сообщить об этом?

— Я же сказал: он сам утопился. В озере. У меня при себе заключение коронера.

— Помню. Но должно же быть какое-то постановление, запрещающее самовольно разделывать труп…

— Ли, я не могу себе позволить оказаться замешанным в этом деле. Только погублю карьеру. Мы нашли то, что искали. Постарайся забыть все, что ты увидел.

Катафалк из крематория подкатывает к ним прямо на площадь Конго. Прикрытую корзинку забирают, и останки Джонни Статса отправляются в свой последний путь —куда более цивильный, чем тот, что был им уготован изначально.

— Спокушки, босс. — говорит Ли. — Если хоть чем-то могу быть вам в помощь…

— Нет. — отсекает Эдди. — Ноги моей больше не будет в Новом Орлеане. — Он протягивает Ли холодную, как лед, руку. Мужчины обмениваются прощальным рукопожатием.