По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собою все, что только вмещает в себя наш мир, — это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и дальние плавания нам заказаны.

Г.Ф. Лавкрафт «Зов Ктулху»

Глубоководье представляет собой гнетущее и зловещее пространство: неизведанное, неопознанное и всепоглощающее. В самых отдаленных уголках этой бездны нет ничего, кроме тьмы; свет способен проникнуть лишь на 200 метров водной толщи, и за пределами этих глубин море населено монструозными существами — реальными, вымышленными и «вероятными». Взгляд в море — это калейдоскоп впечатлений от созерцания Непознанного: на данный момент исследовано лишь 5 % водного пространства Земли и всего горстка людей смогла опуститься в ультраабиссаль — на 6 096 метров вглубь вечного мрака. Открытое море восхищало нас со времен первых попыток мореплавания, и с тех пор мы возвращаемся к нему в научных исследованиях и творческих домыслах.

Но когда заходит речь о Настоящем глубоководье, дискурсы науки и творческой спекуляции неизбежно встают в оппозицию друг другу — здесь выявляются все внутренние и внешние расхождения. Глубоководье — это место и контекст, которые навевают тревожные размышления о ненадежности природы границ знания, и, если быть более конкретным, знания о себе.

В этой статье мы затронем психоаналитическую теорию «этапов зеркала» Жака Лакана в рамках беседы о талассофобии. Поэтому для начала нам стоит определиться с терминами по Лакану:

Воображаемое — это область образных склеек, отчуждений, любви и агрессивности; Я (Moi) строит безосновательные синтезы, будучи местом устойчивого непонимания (méconnaissance).

Реальное — это область, откуда приходят объекты наших желаний, которые кружатся в хороводе замен и подстановок.

Символическое — значит структурированное, упорядоченное, доходящее до уровня закона и правила.

(Подробнее см. здесь.)

Жак Лакан (1901–1981)

Согласно Лакану, «Я» или Эго — это представление о самом себе, которое возникает у нас в раннем детстве, когда мы тщетно пытаемся соотнести себя с тем, кого видим в зеркале. В этой статье мы попробуем понять, что разница между «Я»/Эго и Реальным — точно такая же, как и разница между научными знаниями и неисследованной частью океана, которая кажется нам непостижимой в принципе. Такая двойственность — все равно что пересечение границы, отделяющей известный науке слой океана от неизученного; понимание, что вам ничто не угрожает, контрастирует с осознанием того, как много находится за пределами человеческого опыта — и это порождает в душе тревогу и страх. Именно страх пересечь границу является ключевым в понимании природы талассофобии — иррациональной боязни моря и водных глубин.

Предположим, что такая разница между знакомым и неизведанным порождает тревогу, связанную с опытом погружения в морские глубины. Эта разница также позволяет нам бесконечно долго рассуждать об источнике фантастических ужасов. Мы будем опираться на «стадию зеркала» — Реальное (согласно Лакану) — и на явление, которое Фрейд описал как «океаническое чувство». Тот тип ужаса, который мы с вами рассмотрим, лучше всего назвать «океаническим ужасом».

Структура этого океанического ужаса станет еще яснее благодаря исследованию художественных произведений, играющих на врожденной тревоге пересечения границ и опыте безграничности. За каноничный образец этого ужаса возьмем произведения Говарда Филлипса Лавкрафта, наиболее ярко воплотившие в себе концепт космического ужаса.

Талассофобия и отражения на водной глади

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

Фридрих Ницше

Энциклопедия гласит:

Талассофобия — это стойкий и сильный страх перед глубокими водоемами, такими как море, океаны, бассейны или озера. Хотя талассофобия очень тесно связана со страхом воды, ее не следует путать с аквафобией, которая классифицируется как боязнь самой воды. Талассофобия может включать страх оказаться в глубоких водоемах, страх огромной пустоты моря, морских волн, морских существ и страх расстояния от суши. Причины талассофобии неясны и являются предметом исследования медицинских специалистов, поскольку они могут сильно различаться у разных людей. Исследователи предположили, что страх перед большими водоемами отчасти является эволюционной реакцией человека, а также может быть связан с влияниями массовой культуры, вызывающими страх и страдания.

Во многих источниках указывается, что причины талассофобии стоит искать среди социокультурного окружения человека. Считается, что эти культурные влияния (как древние, так и современные) способствовали распространению страха перед глубокими водоемами на протяжении всего времени. Например, в авраамических религиях море часто представлено источником бедствий и наказаний (вспомним историю про Великий потоп, приключения незадачливого пророка Ионы… да и на месте египтян, поглощенных морем во время преследования Моисея, тоже вряд ли кто хотел бы оказаться). В пьесе «Буря» Уильяма Шекспира, в поэме Кольриджа «Сказание о старом мореходе», в романах «Потерпевшие кораблекрушение» Стивенсона и «Моби Дик» Мелвилла, в рассказе «Десять дней в открытом море без еды и воды» Маркеса, да хоть в рассказе «Рыба, способная проглотить лодку» Дмитрия Костюкевича морские просторы неизменно представлены потусторонне-зловещими. Для литературы о сверхъестественном море оказалось поистине неисчерпаемым источником и навеки запечатлелось в общественном сознании как нечто пугающее. Не меньшую роль в становлении талассофобии сыграли и средства массовой информации — новостные сводки пестрят сообщениями о больших белых акулах, электрических угрях и других опасных морских хищниках, нападающих на пловцов в океане. Масла в огонь подливают и реальные истории о кораблекрушениях, мастерски воплощенные на экране. Люди, которые боятся насильственной смерти, особенно утопления, более склонны к развитию талассофобии.

Но что, если талассофобия — это не просто страх, подогретый массмедиа, не просто ужасающий трепет от мысли о погружении в непроглядные потемки морских глубин, но и нечто, связанное с нашим переживанием от взгляда в свое отражение на воде? Об этом — о зеркальных свойствах воды, вселяющих в нас глубоко личностную тревогу и неопределенность — и пойдет речь в данном разделе.

Что же мы видим, вглядываясь в морскую бездну? Зеркальную поверхность и морские глубины под ней. Отражающее свойство морской глади довольно часто фигурирует в художественной литературе и народных сказаниях. Например, многие старые ирландские морские истории построены на эквивалентности моря и суши. Прекрасные примеры их можно найти в сборнике леди Августы Грегори «Видения и верования на западе Ирландии» 1920 года; многие из которых начинаются с аксиомы: «Говорят, что в море все такое же, как и на суше». Море отражает объекты и существ; будь то люди или животные, у моря для каждого есть эквивалент. Вышеупомянутая строка из «Рассказа о человеке на высоте близ Дун Конора» продолжается зловещими рассказами о «морских коньках». В этой и других подобных историях море изображено как мир, невероятно похожий на сушу, но с угрожающей разницей:

Один мальчик однажды увидел плывущую в море серую лошадь. Три человека с северного острова однажды ночью поймали лошадь в свои сети, когда ловили скумбрию, но отпустили ее; если бы они подняли ее на лодку, то их транспорт разлетелся бы на куски, поэтому они решили, что в любом случае лучшим решением будет оставить лошадь. Однажды кто-то съел овес, взращиваемый людьми на полях. И вот в одну из ночей жители заметили, как пять или шесть морских коньков ели овес. Они попытались поймать их, но животные быстро скрылись в море.

В подобных легендах морские коньки, появляясь ночью на суше, становятся как бы отражением привычных нам земных лошадей, однако в конечном счете они несут печать тревоги и являются двойниками из темного мира. Лошади эти не пастись приходят: они крадут овес и даже, согласно другим легендам, похищают женщин, чтобы увести их в море. Когда мы смотрим на морскую гладь, вместо обычного отражения к нам возвращается искаженная и угрожающая копия.

Зеркальная поверхность океана не отражает наши лица во всех оттенках и пропорциях, но отражающее качество глубоководья притягивает и пугает нас больше, чем перевернутое изображение на неспокойной глади воды. Лакан в своей концепции «зеркальной стадии» (1949) выдвигает предположение, что в нашей ментальной жизни есть ключевой момент развития, когда мы формируем ощущение себя, основанное на нашем первом опыте взаимодействия с зеркалом. Это зеркало может быть отражающей поверхностью в буквальном смысле или ощущением социальной сферы, реагирующей на наше присутствие (образное зеркало — взгляд другого человека). Лакан также предполагает, что зеркало (в прямом или переносном смысле) представляет собой головоломку — мы принимаем видимый в нем образ за свое «Я», поскольку наше чувство бытия ограничено. Отражение видится четким и ограниченным: формой, которая является подобием целого. И такая видимость помогает собрать воедино эгоистический субъект, сознание которого до этого момента было фрагментарным, то есть он не был уверен в том, где заканчивается его «Я» и начинается «другое». Иначе говоря, в своем отражении мы видим, что руки и ноги, предстающие перед нашим взором, являются частями целого; мы видим глаза, которыми смотрим. Они находятся на нашем лице, которое выражает наши эмоции через улыбки, гримасы и т. д.

Головоломка, собственно, заключается в том, что было бы ошибкой принимать эту ограниченную форму как наше «я» в ее телесной целостности — это просто образ! Тем не менее важность, которую мы придаем этому изображению, приводит к искаженному пониманию его. В подтверждение этого Лакан также отмечает, что, хотя и молодые шимпанзе, и человеческие младенцы могут узнавать свое отражение в зеркале, только человеческий младенец идентифицирует его как свое собственное тело. Освободиться от этой путаницы невозможно ни на минуту — на протяжении всей жизни нам не дает покоя опыт рассмотрения воображаемого представления себя как самого себя; привычка наделять изображения превышенной значимостью буквально въедается в подкорку.

Именно это заставило Лакана называть «узнавание» себя нашим méconnaissance, что переводится как «непонимание», «неточное знание» или, возможно, даже «незнание». Мы больше, чем то, что содержится в отражаемом образе; в нем не отразить движения и глубину души. И все же этот мираж завораживает, и именно на основе этого образа формируется Эго. В формулировке «стадии зеркала» Лакана Эго представляет собой символ или образ, который является «тем, кто мы, как нам кажется, есть». Тем не менее, поскольку Эго основано на фундаментальном «непонимании», оно способно отчуждать нас от восприятия самих себя: мы не есть изображение на отражающей поверхности; в нас есть своя глубина. Символическое измерение Эго проистекает из необходимости социальной апроприации этого образа. Этот же образ позволяет символически противопоставлять себя «другому». Функции образа и Эго основаны на фантазии и, следовательно, принадлежат регистру воображаемого в такой же степени, как и символическому. Лакан также предполагает, что, подобно самому сознанию, Эго действует, чтобы прикрывать бессознательные глубины нашей психики.

Также Эго обладает защитной способностью, позволяющей нам удовлетворить первобытное стремление к идентичности, но поскольку Эго основано на непризнании, оно также создает фундаментальные проблемы для тонкой организации нашей психики. Итак, «стадия зеркала» изначально знаменует вступление субъекта в воображаемые отношения с телом и построение символических отношений с «другим». Создание образа, который субъект принимает за собственное тело, закладывает основу для этих отношений, помогая в формировании Эго — точки, с которой начинает существование наше «Я». Образ, видимый нами в отражении, — это ложное представление, méconnaissance. Человек в зеркале — это не мы, а искаженное изображение, которое мы принимаем за себя. За этим образом скрывается бездна бессознательного: все то, что является неприемлемым для сознательного разума, подавляется. Глядя на это изображение и ожидая, что же вырвется на его поверхность, мы познаем нечто, скрывающееся между трещин нашего сознательного опыта.

Важно понимать, что наш взгляд на свое отражение на водной глади великолепно иллюстрирует особенности наших отношений с обычным зеркалом. Отражение на воде, разумеется, всегда будет неровным из-за течений и движения морских глубин. За каждым искажением проглядывают эти глубины: царство, находящееся за пределами наших знаний, а то и самых смелых фантазий. Непознанные глубины моря — большое испытание для сознания; они воплощают наш страх перед тем, что находится за пределами нашего понимания, поскольку мысли о глубинах отражают Реальное (по Лакану — изнанку образа). Наши попытки приспособить нашу реальность к своей ограниченной фантазии — как наши попытки приспособить к нашему пониманию мира зеркальное отражение на поверхности моря — разрушаются о Реальное морских глубин. В поздних работах Лакана эти глубины отражают Реальное — то, что выходит за пределы смысла и фантазии. Оно-то и бросает вызов нашим попыткам репрезентации; это область за пределами социального порядка; это наслаждение и хаос.

Ужас океана в призме Реального глубин

Реальное в психоанализе — это постоянно меняющийся конструкт. И действительно, у Лакана Реальное приобрело ряд значений. В его более поздних работах Реальное противопоставляется Символическому и Воображаемому. Лакан утверждает, что Реальное — это то, что не может быть обозначено или достигнуто при помощи Воображаемого или Символического. Реальное представляет собой огромную дыру в нашей субъективности — пробел, который мы пытаемся закрыть зеркальными изображениями. Тем не менее Реальное все равно переживается — и переживается бессознательно, как ядро травмы. Травма, в свою очередь, — это пробел в обозначении, серьезный источник беспокойства.

Хоть Реальное, как мы описали выше, угрожающе необъятно, оно все же привлекает внимание и притягивает к предмету. Реальное — это область jouissance — то есть удовлетворения, лежащего за пределами принципа удовольствия, конечной цели фрейдовского стремления к смерти — нашего стремления к самоуничтожению и субъективному уничтожению. Как резюмирует Лакан в одной из своих статей 1938 года:

Всеобщая ностальгия человечества, метафизический мираж гармонии, мистическая бездна эмоционального влечения, общественная утопия тоталитарной зависимости — и все это из тоски по потерянному раю перед рождением и от неясных стремлений к смерти.

«Ностальгия» — это внутренняя тенденция субъекта, который желает разрушить собственную субъективность, вернуться к моменту фрагментированной непосредственности. Согласно Лакану, именно это побуждение заставляет нас стирать символическую дистанцию между собой и Другим. Таким образом, именно влечение к смерти лежит в основе нашего увлечения смертью, глубиной и, как утверждал Фрейд, религиозным опытом. Таков контекст удовлетворения — опыта безграничности, который поглощает и уничтожает нашу субъективность.

Фрейд в книге «Цивилизация и ее тяготы» (1927) обсуждает энергетическую ценность, которую он описывает как «океаническое чувство», вызываемое моментами религиозной трансцендентальности. Интересно отметить, что, по утверждению Фрейда, это конкретное «чувство» находится за пределами научных исследований и противоречит принципу реальности. Это блаженство, дарованное Эго, которое стремится выйти за пределы принципа удовольствия — области, в которую Лакан помещает jouissance (удовлетворение) и свободное падение обозначения, представленные травматическим потенциалом Реального. Возможно, эта полярность опыта травматического мучения и религиозного блаженства объясняет притяжение фобического объекта к фобическому субъекту — проще говоря, нас необъяснимо привлекает именно то, чего мы больше всего боимся. Почему акрофоб, заглядывая за угол высокого здания, представляет, как прыгает с него? Почему талассофоб воображает себя лежащим под толщей воды? Они думают о том, чего они, как уверяют, боятся. Надо полагать, что схожесть концепта Реального и «океанического чувства» лучше всего назвать «океаническим ужасом» — ужасом, который возникает из-за несоответствия между отражающей поверхностью и глубинами внизу, ужасом, притягивающим наш взгляд к глубинному сумраку, из которого мы никогда не сможем вернуться.

Вещь из глубины

Итак, мы более-менее разобрались, что кроется в нашем взгляде, устремленном в морскую пучину; но что кроется в ней самой? И тут мы снова должны вспомнить знаменитую цитату Ницше, вернее, первую ее половину.

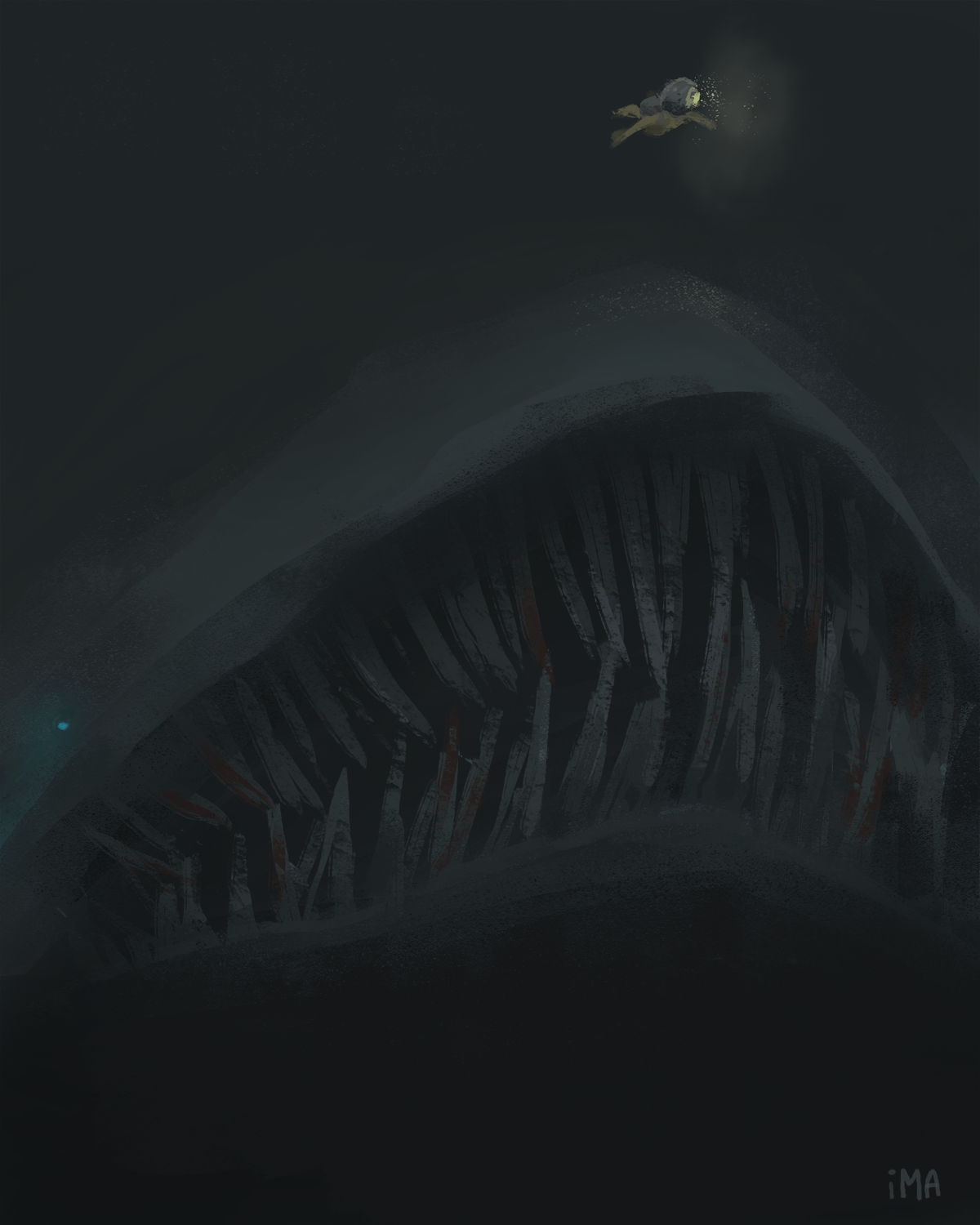

В историях о столкновении с чудищами морскими больше всего впечатляет тот момент, когда существо, олицетворяющее «непознанную» природу глубин, поднимается на поверхность. Чудовище — это Вещь (под «Вещью» мы подразумеваем концепт «das Ding» Фрейда), которая возвращается из глубин. В нашем случае Вещь — символ Реального, это травмирующий объект, сверхъестественное существо, поднимающееся из глубин бессознательного — слишком Реальное, чтобы его можно было обозначить. Таким образом, «появление» Вещи из глубин, возможно, лучше описать как «возрождение», подразумевая, что нечто, выходящее на поверхность, уже бывало здесь раньше, просто скрывалось за пределами сознательного опыта. Вещь из глубин пугает нас как сверхъестественный признак нашего бессознательного — отражение травмирующего и гнетущего опыта Реального. Представьте, что в ясный солнечный день вы, перегнувшись через борт лодки, созерцаете собственный образ, слегка искаженный легкой рябью на поверхности воды; как вдруг за ним возникает безобразная морда морского чудовища с пустыми глазами и разверстой бездонной пастью — и вырывается на поверхность, разбив ваш образ вдребезги… разрушив, иначе говоря, ваше хрупкое Эго.

Переживание встречи с тем, что находится за пределами нашего понимания — и есть момент столкновения с Вещью. Появление Вещи, угрожающее разрушением нашей субъективности — ключевая черта произведений, которые строятся вокруг вышеупомянутого «океанического ужаса».

Лавкрафт в центре океанического ужаса

Упомянутые в статье пробелы между реальным и символическим/воображаемым ранее рассматривались в философских дискуссиях о спекулятивном реализме, особенно в работе Грэма Хармана «Weird-реализм». Харман описывает работу Лавкрафта как упражнение в жанре вирда. Реализм является странным (вирдовым) с точки зрения «реальности» — он выходит за рамки попыток уменьшить или измерить его. В некотором смысле Харман просто подтверждает, что Реальное находится за пределами обозначения. Харман предполагает, что именно провалы научного дискурса преследуют работы Лавкрафта. Разрывы между известным и неизведанным — постоянный лейтмотив его историй. Именно в этих разрывах Лавкрафт помещает свои самые темные видения и ужасы.

Бурное воображение Лавкрафта наполнило вымышленные и реальные моря монстрами, пришельцами и древними богами — жуткими образами, выходящими за рамки нашего понимания и часто не поддающимися никакому описанию. Самые тревожные и запоминающиеся моменты в рассказах Лавкрафта — это романтический мотив «неописуемого», неспособности человеческого слова выразить картину иного мира (для темных романтиков — мира ужаса). Эти недомолвки мы сами заселяем своими страхами, проецируем наш собственный ужас — примитивный страх поглощения нашего Реального экзистенциальной пустотой. Работы Г. Ф. Лавкрафта посвящены разрушительным «истинам», которые угрожают уничтожением нашего чувства «реальности», пробелам в глубине нашего опыта, и, что куда важнее, «вещам», которые выходят из этих глубин, угрожая разбить наш мир на части. Увы, эта особенность лавкрафтовской прозы делает почти невозможным адекватное отображение ее на экране, где все «неописуемые» элементы требуется как-то все же продемонстрировать зрителю. Результат оказывается весьма далек от авторского замысла: даже увлекательные и эффектные картины Стюарта Гордона и Брайана Юзны имеют к Лавкрафту весьма опосредованное отношение. Немногие экранизации, отдающие дань уважения неописуемой тайне, такие как «Зов Ктулху» (2005), стилизованный под немое черно-белое кино, или также черно-белый «Цвет» (2010), скорее, являются исключением и, по сути, представляют собой фанатское творчество.

Биографы Г. Ф. Лавкрафта (например, Уэльбек) изображали его как бесполую инопланетную фигуру из другого времени и места. Его работы оказали глубокое влияние на американскую научную фантастику и хоррор. О том, что творчество Лавкрафта повлияло на них, заявляли такие известные личности, как Стивен Кинг, Г. Р. Гигер и Гильермо дель Торо. Но несмотря на то, что и по сей день работы Лавкрафта влияют на культуру, при жизни он не имел особого успеха у критиков и умер в относительной безвестности. Возможно, именно уникальный литературный стиль и сложный мир его творчества обеспечивают известность произведениям Лавкрафта и по сей день.

Язык Лавкрафта легко узнать по высокому содержанию в тексте неясных, расплывчатых, а то и утрированных прилагательных; его создания часто описывались как «исполинские», «богомерзкие» или «космические». Особый интерес для нас представляет его склонность к чрезмерной описательности, но главный ужас его рассказов всегда будет оставаться без описания; существа, древние боги и пришельцы часто фигурируют в его произведениях, однако они лишены текстового портрета. Даже заглавный персонаж «Зова Ктулху» — темное, богоподобное существо, чью форму вполне можно представить по изображающей его статуэтке, во плоти оказывается практически неописуемым:

…Ни у кого просто не найдется слов, чтобы дать хотя бы мимолетное представление об этом средоточии злобного, пронизывающего душу древнего безумия, этом клубке ужасающих противоречий всему сущему на свете, этом вызове всем силам природы и самому извечному миропорядку.

Ужасы Лавкрафта в основе своей «непознаваемы», мотивация их не имеет значения, важно лишь то, что они представляют собой нечто травмирующее и Реальное. Его существа — пришельцы из других миров, зачастую «глубоких» или «темных». Они приходят из глубин времени, глубокого космоса, провалов в толще земли или морской пучины — словом, из пространства, недоступного человеческому пониманию и опыту, и откровение об их существовании сводит с ума первооткрывателей («Хребты безумия», «Затаившийся страх», «Дагон») или подвергает их опасности, а то и вовсе лишает жизни («Тень над Иннсмутом», «Зов Ктулху»).

Структура лавкрафтовского текста напрямую зависит от «океанического ужаса», которому мы выше дали определение и снабдили теоретической базой. Конфликт в его рассказах основан на Твари (сиречь «Вещи»), поднимающейся из глубин неизвестного; эта Тварь опасна своим происхождением, выходящим за пределы человеческого опыта, и своей неописуемой природой. Лавкрафтианский ужас зависим от возрождения. Эту структуру, возможно, лучше всего иллюстрирует краткое изложение первого опубликованного рассказа Лавкрафта — «Дагон» (1919), который вполне можно назвать основополагающим в его творчестве.

Повествование в «Дагоне» ведется от первого лица. Читатель узнает, что главный герой рассказа — моряк, который прошел темное и тяжелое испытание и находится в смертельной опасности. Моряк служил на корабле, захваченном немецким рейдером в ходе Первой мировой войны, сбежал на маленькой лодке и пытается вернуться домой. Путешествуя по морю, он наталкивается на остров, поверхность которого, пустынная и лишенная жизни, покрыта мертвыми и разлагающимися остатками морской живности. Внешний вид острова заставляет его полагать, что массив суши был вынесен на поверхность в результате извержения подводного вулкана; это глубокое дно океана, которое впервые поднялось из толщ воды и было освещено лучами солнца. Он решает исследовать остров и направляется к высокому холму, в центре которого есть овраг, настолько глубокий, что в нем сохранилась вода. На краю этого оврага стоит идол, который, как полагает моряк, возведен нечеловеческими руками. Пока он осматривал обелиск, изображающий различных потусторонний созданий, внезапно произошло то, что поразило его:

Затем вдруг я увидел его. Поднявшись над темными водами и вызвав этим лишь легкое, почти беззвучное вспенивание, какой-то необычный предмет плавно вошел в поле моего зрения. Громадный, напоминающий Полифема и всем своим видом вызывающий чувство отвращения, он устремился, подобно являющемуся в кошмарных снах чудовищу, к монолиту, обхватил его гигантскими чешуйчатыми руками и склонил к постаменту свою отвратительную голову, издавая при этом какие-то неподдающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент я и сошел с ума.

Моряк спасается бегством, признаваясь позднее, что отрывочно помнит, как вернулся к лодке, как его подобрал экипаж проплывающего корабля и как он оказался дома. Мимолетный контакт с Тварью из морских глубин сделал его безумным и травмировал его душу. Никто не поверит его рассказам. Он пытается передать то, что видел, академику, представителю научного дискурса и, по сути, «знанию», но не может найти слов, чтобы передать все так, чтобы профессор понял или поверил. История заканчивается тем, что наш рассказчик собирается выпрыгнуть из окна и умереть, убежденный, что чудовищные сущности бездны вернулись и находятся за его дверью.

Как уже упоминалось, смерть или обреченность рассказчика — обычное явление в рассказах Лавкрафта, которые часто заканчиваются безумием, самоубийством и нависшей опасностью. Ужас существует, но он неописуем. Единственный свидетель ужаса сломлен. Его тяготит опыт, который травмировал его настолько, что он никогда не сможет оправиться. Смерть рассказчика является, по сути, отказом автора от субъективного голоса в рассказе. Смерть — прямое следствие столкновения с Тварью, явлением во плоти Реального, обрамленного долгими описаниями с множеством прилагательных. Возможно, поэтому адаптации работы Лавкрафта изо всех сил пытались воссоздать «океанический ужас», который структурирует его тексты, поскольку ядро его — неизвестность. Хоть океанический ужас лавкрафтовского чудовища и описан очень изысканно, но по своей сути это травмирующая пустота, разрушающая рассказчика.

Тварь разрушает наши фантазии, она за пределами вообразимого и осязаемого. Возможно, визуальные попытки запечатлеть эту Тварь (например, в фильме) обречены на провал в силу этой основной части Реального. Сколь бы ни было ужасно существо, изображенное на экране, оно никогда не будет таить в себе ужаса, какой испытываешь, когда источник находится вне поля зрения, скрываясь во тьме заэкранья. Если же этот ужас будет создан при помощи неуклюжей компьютерной графики, дешевой аниматроники или более дешевых костюмов, наше разочарование только усилится. Парадоксальным образом, чтобы океанический ужас можно было пережить, его не должно быть, он должен находиться за кадром, что даже немного противоречит принципам Лавкрафта — в его текстах ужас видим, хоть и неописуем. Именно отсутствие правдоподобных «травмирующих переживаний» заставляет зрителя перестать верить в то, что происходит на экране.

Как ни странно, из виденных автором картин, лишь одна в какой-то мере затрагивает уникальную сверхъестественную ценность океанического ужаса. Фильм «Ктулху» Даниэля Гилдарка представляет собой адаптацию рассказа «Морок над Иннсмутом» — довольно спорную уже тем, что в качестве героев создатели избрали представителей сексуальных меньшинств, ход, который вряд ли был бы одобрен самим автором, придерживавшимся ультраконсервативных взглядов, да и зрители его приняли без энтузиазма. Основной костяк истории остается неизменным, но место действия в фильме — современный мир накануне некоего апокалипсиса. Молодой академик Расс возвращается в родные края на похороны своей матери. Отец Расса — глава культа Ктулху. Расс воссоединяется с Майком, к которому в отрочестве испытывал симпатию, и вместе они отправляются в темное и запутанное путешествие, чтобы раскрыть жертвенный заговор, должный призвать Ктулху и дать новое будущее человечеству. По ходу фильма Расса все больше преследуют и тревожат пугающие сны, да и в окружающей реальности происходит все больше и больше сверхъестественного. Чтобы заполучить генетический материал Расса, несколько членов культа насилуют его. Фильм заканчивается тем, что сломленный Расс стоит на берегу моря в окружении культистов. Перед ним — Майк, в руке Расса — жертвенный клинок. Отец просит Расса принести Майка в жертву. На этом фильм заканчивается, оставляя зрителя в неведении: убьет ли Расс Майка, поддавшись воле зловещего культа, либо воспротивится отцу и спасет друга?

Как уже говорилось, при всех издержках, «Ктулху» удачно использует язык «недомолвок», резкие, дразнящие образы задают тон ужаса за пределами экрана. Ктулху не виден, но его присутствие ощутимо. В одном из наиболее впечатляющих эпизодов Расс преодолевает подземную сеть туннелей под городом, и во вспышке камеры, которую он использует для освещения, мы можем заметить прислужников Ктулху — чудовищных рыболюдей, которые появляются лишь на долю секунды, чтобы опять скрыться во тьме туннелей, и выбравшись на поверхность, Расс никого не сможет убедить в их существовании. Пожалуй, самая яркая сцена фильма — осознанный сон главного героя о жертвоприношении: на пляже, заливаемом волнами, облаченный в ритуальные темные одеяния, похожие на одежду его отца, Расс демонстрирует огромный деревянный куб, изо всех щелей которого торчат конечности, и мы понимаем, что он полон людей, ставших подношением чему-то, скрывающемуся в бурном море. Опять же, Ктулху не видно, он вне поля зрения и вне кинематографического пространства — он переживается как дурное предчувствие, предвестник некоего катаклизма. В заключительной сцене, где Расс и культ собираются на берегу моря, толпы людей выходят из моря, точно зловещие посланники пучины. Пусть «Ктулху» многим покажется разочаровывающим (особенно тем, кто хочет увидеть чудовище, скрывающееся под волнами), создателям удается уловить суть океанических ужасов Лавкрафта — страх перед тем, что дремлет внизу, в великом неизвестном, за пределами нашего опыта.

Вместо заключения

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что талассофобия — это болезнь, порожденная социумом, и было бы неправильно ограничивать ее генезис исключительно страхом перед морскими глубинами. Подобно тому, как мы боимся не темноты, а того, что, как нам кажется, сокрыто в ней, так и глубины страшат нас не столько сами по себе, сколько тем, что таится в них. Однако, в отличие от глубоководья, темнота не обладает свойством отражать. Именно это становится первой ступенью страха в наших попытках взглянуть в глубину моря.

Мы открыты Реальному глубоководья — великому неизвестному; опыту, выходящему за рамки научного дискурса и эмпирически установленного знания — шатких представителей символического порядка. Он представляет собой неизведанные глубины моря, пространство за пределами нашего восприятия, обрамленное бессмысленной странной наукой и еще более странными размышлениями. На самом деле это размышления, которые обрели плоть. Их центром является великая тайна — пропасть, которая обнажает тонкие пределы наших знаний и глубины нашего опыта, поистине океанический ужас.

1 Анна Вязьмитинова 28-08-2021 08:56

Отличная статья!

2 Алексей 21-08-2021 12:03

Очередное исследование от Баязида Рзаева. Снова проделана серьёзная работа.

Но, по-моему скромному мнению, статья больше подошла бы научному изданию по психологии/психиатрии/философии.

Всё же, "даркер магазин" большинство читает ради определённых эмоций и ощущений, а не научного анализа.

3 1010011010 27-08-2021 13:32

Алексей, всегда казалось, что Даркер для тех, кто любит жанр и готов изучать его с разных сторон. Больше, глубже, лучше.

4 Парфенов М. С. 28-08-2021 06:50

1010011010, +1

5 VintaB 11-09-2021 16:45

1010011010, вот и я так отнеслась к информации. Очень интересное и даже полезное (для писателя) исследование.