В минувшем августе в пансионате «Морской прибой», что у Финского залива, прошла вторая по счету Петербургская фантастическая ассамблея. Под ее уютным зонтиком нашлось место и хоррор-секции (о том, как это выглядело и кому совершались жертвоприношения, можно прочесть в авторской колонке Михаила Парфенова). Специально для тех, кто до Питера не доехал, «DARKER» публикует текст большого обзорного доклада «Русский хоррор в литературе», прочитанного в первый день Ассамблеи Владиславом Женевским. В связи с внушительным объемом материал будет разбит на две части.

Владислав Женевский начинает рассказ...

Сегодня мы поговорим о незнакомцах, которые смотрят на нас порою из зеркал. Вообще-то вспоминать о них в приличном обществе не принято – но для того ведь и существует хоррор. В мире литературы он что-то вроде юродивого: за стол не приглашают, медалей не навешивают (разве что в шутку), но посматривают все-таки с опаской. А еще ему, как и всякому юродивому, позволено говорить неприятную правду – а нам, конечно же, позволено ее не слышать.

Что такое хоррор? Мне скажут: жанр, один из трех столпов, подпирающих свод фантастической литературы – наравне с фэнтези и научной фантастикой. К слову, древнейший из трех; если угодно, этот столб пролегает параллельно позвоночному. На нем выплетали первые сказания и песни наши пещерные предки. О его присутствии не забывали и днем – а ночами он превращался в единственного возможного бога, хозяина ночных угодий. Куда бы мы ни шли и что бы ни делали, ужас всегда был где-то рядом.

И вот эта самая древность не позволяет свести хоррор к маргинальному направлению в искусстве, к одному из многих. Как пишут Дэмиен Бродерик и Пол Ди Филиппо в недавней книге о шедеврах научной фантастики (Science Fiction: The 101 Best Novels 1985–2010), под термином «хоррор» не подразумевается определенный набор литературных приемов и типичных антуражей, как в случае фантастики и фэнтези (с оговорками, конечно). Скорее это расчет на некую читательскую реакцию, характерная атмосфера, особый эмоциональный микроклимат. Хотя у хоррора тоже есть свои опознавательные знаки, – продолжают соавторы, – само их присутствие ни о чем еще не говорит. Если на страницах книги появляется единорог, то перед нами, скорее всего, фэнтези; если космический корабль – научная фантастика. А вот явление оборотня или призрака еще не гарантирует, что мы имеем дело с произведением ужасов. Далеко ходить за примерами не надо: практически весь бестиарий, вызревший когда-то в лоне хоррора (от зомби до вендиго), давно и прочно прописался в фэнтезийной эстетике; собственно, своего там – драконы, хоббиты да эльфы, почти всё прочее – эмигранты во втором поколении. То же, или почти то же, произошло и с научной фантастикой: границы размылись до того, что на первый контакт с инопланетной цивилизацией могут отрядить самого настоящего вампира (любопытствующих отсылаем к «Ложной слепоте» Питера Уоттса).

И вот эта самая древность не позволяет свести хоррор к маргинальному направлению в искусстве, к одному из многих. Как пишут Дэмиен Бродерик и Пол Ди Филиппо в недавней книге о шедеврах научной фантастики (Science Fiction: The 101 Best Novels 1985–2010), под термином «хоррор» не подразумевается определенный набор литературных приемов и типичных антуражей, как в случае фантастики и фэнтези (с оговорками, конечно). Скорее это расчет на некую читательскую реакцию, характерная атмосфера, особый эмоциональный микроклимат. Хотя у хоррора тоже есть свои опознавательные знаки, – продолжают соавторы, – само их присутствие ни о чем еще не говорит. Если на страницах книги появляется единорог, то перед нами, скорее всего, фэнтези; если космический корабль – научная фантастика. А вот явление оборотня или призрака еще не гарантирует, что мы имеем дело с произведением ужасов. Далеко ходить за примерами не надо: практически весь бестиарий, вызревший когда-то в лоне хоррора (от зомби до вендиго), давно и прочно прописался в фэнтезийной эстетике; собственно, своего там – драконы, хоббиты да эльфы, почти всё прочее – эмигранты во втором поколении. То же, или почти то же, произошло и с научной фантастикой: границы размылись до того, что на первый контакт с инопланетной цивилизацией могут отрядить самого настоящего вампира (любопытствующих отсылаем к «Ложной слепоте» Питера Уоттса).

Иными словами, хоррор – это не набор-конструктор, из которого можно сложить типовой образец, а нечто более зыбкое – плотная оболочка, способная окутать любой сюжет, любую манеру запеленать в кокон. По этой причине никогда не прекращаются споры о пределах его владений и о конкретных его подданных. К месту ли здесь «Превращение» Кафки? «Молчание ягнят»? «День триффидов»? «Интервью с вампиром»? Та же «Ложная слепота»? Разумеется, у жанра есть и золотой канон, насчет которого никаких сомнений нет. Но чем дальше от центра, тем сложнее развешивать этикетки. И только гравитация страха, только притяжение ядра позволяет с уверенностью сказать: мы здесь, мы еще на месте. Хоррор – это газовый гигант, багровеющий в бескрайней черноте космоса.

Иными словами, хоррор – это не набор-конструктор, из которого можно сложить типовой образец, а нечто более зыбкое – плотная оболочка, способная окутать любой сюжет, любую манеру запеленать в кокон. По этой причине никогда не прекращаются споры о пределах его владений и о конкретных его подданных. К месту ли здесь «Превращение» Кафки? «Молчание ягнят»? «День триффидов»? «Интервью с вампиром»? Та же «Ложная слепота»? Разумеется, у жанра есть и золотой канон, насчет которого никаких сомнений нет. Но чем дальше от центра, тем сложнее развешивать этикетки. И только гравитация страха, только притяжение ядра позволяет с уверенностью сказать: мы здесь, мы еще на месте. Хоррор – это газовый гигант, багровеющий в бескрайней черноте космоса.

Именно такими представлениями о жанре я и руководствовался, когда готовил этот доклад. Иного выбора и не было: русского хоррора как цельного явления и –тем более – направления попросту не существует. Точнее, он сродни коту Шрёдингера: как бы есть, но как бы и нет.

Именно такими представлениями о жанре я и руководствовался, когда готовил этот доклад. Иного выбора и не было: русского хоррора как цельного явления и –тем более – направления попросту не существует. Точнее, он сродни коту Шрёдингера: как бы есть, но как бы и нет.

Так было не всегда. Традиция страха в устных и литературных повествованиях свойственна русскому народу ничуть не меньше, чем всем прочим. Мы привыкли мерить нашу песенную культуру отчасти по городским романсам, отчасти по советским шлягерам – «Цветет калина», «Мороз, мороз» и так далее. Однако эти песни имеют с народной традиций гораздо меньше общего, чем кажется: напевы, звучавшие когда-то в избах и на полях, цепляют сильнее, пробирают больнее, томят душевнее. Так же и карикатурная Баба Яга нашего детства не слишком схожа со своим прообразом – грозной адской богиней, которой славяне приносили некогда кровавые жертвы. На Руси не было недостатка в темных лесах и глубоких реках; когда в Германии рубили последние буки и ели, русский человек продолжал жить в той же среде, что и его далекие предки. Эта погруженность в мифическое, первобытное, пугающее не могла не наложить отпечатка на фольклор. В большинстве сказок страх неотрывно сопутствует происходящему, покрывая нехитрые сюжеты невидимой пеленой, а иногда и выходит на первый план – как, например, в знаменитой сказке о медведе и липовой ноге («Скырлы, скырлы!»), которую Святослав Логинов блестяще разобрал в статье «Какой ужас!». Страх прятался и в логике бытовых суеверий, без которых немыслима любая национальная культура. Ему нашлось место и в отношениях народа с церковью, и в неравном браке с вечно обожаемой и вечно ненавидимой властью. Страх был разлит в самом воздухе, которым дышали эти люди; может, потому-то они и думали, что ничего на самом деле не боятся… как не думаем и мы, послушные своим корням.

На рубеже XVIII и XIX веков эти подспудные течения наконец-то получили голос и начали проникать на книжные страницы – и если Карамзин обращается с народной традицией чуть скованно, с опаской, то для Жуковского она уже стала плотью и кровью. Одновременно повеяло свежими ветрами из Европы, где как раз расцвела бледная лилия готического романа, а вслед за ней и вечно юный романтизм, одинаково чувствительный и к темным, и к светлым сторонам жизни. В России и то, и другое было воспринято с восторгом – и не будет преувеличением сказать, что рождение нашей великой литературы проходило под сумрачными готическими сводами.

Среди россыпи имен, составивших гордость тех славных лет, мало найдется тех, кто не прошелся бы по кромке ужаса хотя бы раз. Жизнь представлялась романтикам таинственной, восхитительной и страшной; правила в ней задавались силами, столь же далекими от обыденности, как и они сами. А значит, пора было познакомить с этими правилами и читающую публику.

И знакомство началось – шедевр за шедевром. А кто же был зачинщиком? Кто, кто… Пушкин! Александру Сергеевичу было интересно всё – в том числе и готическая традиция, с которой он был неплохо знаком; к примеру, известен его интерес к роману Горация Уолпола «Замок  Отранто», родоначальнику жанра. Прибавим сюда любовь к фольклору, тонкое чувство сверхъестественного, философское видение мира – и получим гору самоцветов. Тут и «Песни западных славян» с обширной коллекцией красногубых вурдалаков, и «Медный всадник», без которого Петербург мог бы и не приобрести с годами того мрачного очарования, какое мы видим теперь. «Уединенный домик на Васильевском» – остроумная история о влюбленном бесе, созданная по пушкинскому сюжету Владимиром Титовым. И, разумеется, «Пиковая дама», о которой не хочется говорить банальностей.

Отранто», родоначальнику жанра. Прибавим сюда любовь к фольклору, тонкое чувство сверхъестественного, философское видение мира – и получим гору самоцветов. Тут и «Песни западных славян» с обширной коллекцией красногубых вурдалаков, и «Медный всадник», без которого Петербург мог бы и не приобрести с годами того мрачного очарования, какое мы видим теперь. «Уединенный домик на Васильевском» – остроумная история о влюбленном бесе, созданная по пушкинскому сюжету Владимиром Титовым. И, разумеется, «Пиковая дама», о которой не хочется говорить банальностей.

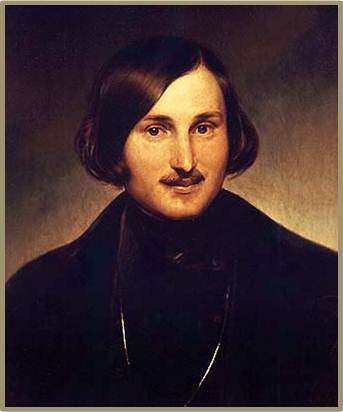

За иксом следует игрек – Гоголь. О нем тоже нет нужды распространяться – он и сейчас стоит за моим плечом, недовольно хмурясь. Ограничимся кратким перечислением: «Вечер накануне Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка», «Страшная месть», «Вий». И если от первых повестей Николая Васильевича еще веет добродушной иронией, если чертовщинка в них приправлена затаенным смехом, то «Портрет» – это уже чистейшая готика, и даже от «Шинели» с «Невским проспектом» веет неприятной сырою жутью.

Лермонтов, Бестужев, Погорельский, Одоевский, Сомов… Нет, нет – об этой эпохе и так сказано немало, а нам пора двигаться дальше, в не столь хорошо изведанные области.

В конце тридцатых годов создаются незабываемые повести Алексея Константиновича Толстого – «Упырь» и «Семья вурдалака». В них уже нет места просвещенным усмешкам, нет и счастливых финалов, отнюдь не редких в романтической прозе. Собственно, это и не романтика, а настоящий хоррор – первые произведения такого рода, созданные русским автором (хотя и не на русском языке – вторая повесть была написана на французском). Сюжет «Семьи» с минимальными купюрами превращается в сценарий фильма ужасов, что и доказывают пять экранизаций – весьма вольных, к сожалению. При желании в сюжете повести можно углядеть истоки «Салимова Удела» Стивена Кинга, но так глубоко мы копать не будем.

В конце тридцатых годов создаются незабываемые повести Алексея Константиновича Толстого – «Упырь» и «Семья вурдалака». В них уже нет места просвещенным усмешкам, нет и счастливых финалов, отнюдь не редких в романтической прозе. Собственно, это и не романтика, а настоящий хоррор – первые произведения такого рода, созданные русским автором (хотя и не на русском языке – вторая повесть была написана на французском). Сюжет «Семьи» с минимальными купюрами превращается в сценарий фильма ужасов, что и доказывают пять экранизаций – весьма вольных, к сожалению. При желании в сюжете повести можно углядеть истоки «Салимова Удела» Стивена Кинга, но так глубоко мы копать не будем.

Время шло, и мистическая дымка в литературе постепенно развеивалась: загадочные тени растворялись в пасмурной рутине существования. Однако тьма прекрасно умеет приспосабливаться; прогнать ее труднее, чем свет. Щупальца мрака набухают силой, вырываются на поверхность – и вот в литературу входит Достоевский, которого у нас по инерции считают реалистом. Но достаточно приглядеться к его Петербургу – и мы пониманием, что перед нами какой-то другой город, который по случайности носит то же имя, что и тогдашняя российская столица. То же касается и Скотопригоньевска, и безвестного городка из «Бесов». Да и полно, города ли это? Чаще они напоминают преддверие ада – сумрачное место без солнца и неба, где блуждают в тумане изломанные тени. Неужто у Сайлент Хилла русские корни? Это, положим, преувеличение, но в целом влияние Достоевского на жанр бесспорно – достаточно вспомнить «Черного лебедя» с Натали Портман, выросшего из повести «Двойник». Впрочем, Федор Михайлович и сам не избежал чужого влияния: как известно, он высоко ценил творчество Эдгара По и по-своему наследует ему, предпочитая явной фантастике другую ее разновидность – скрытую, интуитивную.

Задержавшись взглядом на Тургеневе (у которого, наряду с сентиментальными историями о призраках, есть и тексты, исполненные подлинного ужаса – например, «Рассказ отца Алексея»), перейдем прямиком к Серебряному веку, когда магия страха заявила о себе в полную силу. Условия для того сложились идеальные – жаль, что для жизни они подходили куда меньше… Тьма уже не таилась по углам и подворотням: теперь она щерилась с газетных передовиц, зыркала из парадных, топотала ночами под окном.

Да, для русской литературы ужасов «серебряная» эпоха стала золотой: здесь и Брюсов с его изысканными рассказами о маньяках-сновидцах и двойниках из зазеркалья. И Алексей Ремизов, умудрившийся выковать чистый хоррор из безобидной традиции святочных рассказов. И Николай Гумилев, у которого почти вся ранняя поэзия построена на инфернальных, демонических образах, помноженных на героическую романтику. (Тут, кстати, нельзя не отметить некое духовное родство с творчеством Роберта Говарда – думается, эти двое нашли бы общий язык.) То же можно сказать и про его рассказы – особенно выделяется «Черный Дик», который украсил бы любую антологию об оборотнях (и прецеденты уже были). У Федора Сологуба зло приобретает гротескные, уродливые формы, вызывая в читателе гадливость со страхом напополам. Не остался в стороне даже Чехов. Хотя происходящее в «Черном монахе» объясняется естественными причинами, у рассказа есть некое скрытое ядро, излучающее волны тоскливого ужаса; не много найдется в литературе сюжетов, способных внушить такую же тревогу.

Да, для русской литературы ужасов «серебряная» эпоха стала золотой: здесь и Брюсов с его изысканными рассказами о маньяках-сновидцах и двойниках из зазеркалья. И Алексей Ремизов, умудрившийся выковать чистый хоррор из безобидной традиции святочных рассказов. И Николай Гумилев, у которого почти вся ранняя поэзия построена на инфернальных, демонических образах, помноженных на героическую романтику. (Тут, кстати, нельзя не отметить некое духовное родство с творчеством Роберта Говарда – думается, эти двое нашли бы общий язык.) То же можно сказать и про его рассказы – особенно выделяется «Черный Дик», который украсил бы любую антологию об оборотнях (и прецеденты уже были). У Федора Сологуба зло приобретает гротескные, уродливые формы, вызывая в читателе гадливость со страхом напополам. Не остался в стороне даже Чехов. Хотя происходящее в «Черном монахе» объясняется естественными причинами, у рассказа есть некое скрытое ядро, излучающее волны тоскливого ужаса; не много найдется в литературе сюжетов, способных внушить такую же тревогу.

Не обошлось без иностранных влияний и на сей раз. В 1895 году вышел «Жар-цвет» Александра Амфитеатрова – удивительная книга, сочетающая в себе мистико-приключенческий сюжет и развернутую оккультную энциклопедию (с перевесом в сторону последней). Подобно многим своим современникам, Амфитеатров вынес действие за рубеж – в данном случае на остров Корфу (а также в не столь далекую, но граничащую с Польшей Волынь). Да и само зло, действующее в романе, имеет экзотические корни – Африка, Балканы, Сибирь… А зло это многолико: гамма сверхъестественного в «Жар-цвете», пестрящем вставными новеллами и лекциями о паранормальных явлениях, чрезвычайно богата: древние божества, грозные культы, разнообразные случаи вампиризма, призраки, ожившие статуи… Роман пользовался бешеным успехом, как и стокеровский «Дракула», изданный двумя годами позже. Амфитеатров, к его чести, предвосхитил многие находки коллеги-ирландца и вполне мог бы стать экспортным автором, сложись все чуть удачней.

Не обошлось без иностранных влияний и на сей раз. В 1895 году вышел «Жар-цвет» Александра Амфитеатрова – удивительная книга, сочетающая в себе мистико-приключенческий сюжет и развернутую оккультную энциклопедию (с перевесом в сторону последней). Подобно многим своим современникам, Амфитеатров вынес действие за рубеж – в данном случае на остров Корфу (а также в не столь далекую, но граничащую с Польшей Волынь). Да и само зло, действующее в романе, имеет экзотические корни – Африка, Балканы, Сибирь… А зло это многолико: гамма сверхъестественного в «Жар-цвете», пестрящем вставными новеллами и лекциями о паранормальных явлениях, чрезвычайно богата: древние божества, грозные культы, разнообразные случаи вампиризма, призраки, ожившие статуи… Роман пользовался бешеным успехом, как и стокеровский «Дракула», изданный двумя годами позже. Амфитеатров, к его чести, предвосхитил многие находки коллеги-ирландца и вполне мог бы стать экспортным автором, сложись все чуть удачней.

Кстати о Стокере. Как и «Замок Отранто», его творение пришлось России по нраву; среди поклонников книги числился даже Блок. В 1912 году мода на зловещих кровососов обернулась забавным казусом: вышла своеобразная предыстория «Дракулы», озаглавленная без затей – «Вампиры». Авторство приписывалось некоему «барону Олшеври» (произнесите это вслух, и всё станет ясно). Роман написан с большой выдумкой и не без иронии; по сути, это пародия, хотя и со всеми атрибутами жанра – прописанными, надо сказать, на редкость добротно. Тайна личности «барона» не раскрыта до сих пор, но правдоподобная версия существует, и если она верна, то автор «Вампиров» – женщина…

Кстати о Стокере. Как и «Замок Отранто», его творение пришлось России по нраву; среди поклонников книги числился даже Блок. В 1912 году мода на зловещих кровососов обернулась забавным казусом: вышла своеобразная предыстория «Дракулы», озаглавленная без затей – «Вампиры». Авторство приписывалось некоему «барону Олшеври» (произнесите это вслух, и всё станет ясно). Роман написан с большой выдумкой и не без иронии; по сути, это пародия, хотя и со всеми атрибутами жанра – прописанными, надо сказать, на редкость добротно. Тайна личности «барона» не раскрыта до сих пор, но правдоподобная версия существует, и если она верна, то автор «Вампиров» – женщина…

Прежде чем шагнуть дальше, вспомним и еще одну фигуру – самую, пожалуй, важную, – Леонида Андреева. В ранних текстах нас встречает реализм критической школы, но с каждым годом упорядоченная картина бытия все больше тускнеет, уступая место грозовым тучам и промозглым вихрям хаоса. Ужас разлит в андреевских рассказах и повестях в разных пропорциях, но некая его толика присутствует всегда. Это и ужас существования, который Андреев открыл задолго до экзистенциалистов. Ужас войны, доведенный до сюрреалистических пропорций в «Красном смехе». Ужас человеческой души, безжалостно вскрытой в «Бездне», публикация которой сопровождалась большим скандалом. (Именно к этому рассказу относятся знаменитые слова Толстого: «Он меня пугает, а мне не страшно». Что ж, пронять Льва Николаевича было не так-то просто.) Наконец, знакомый ужас перед неведомым, ярче всего проступивший в рассказе «Он» – одной из самых необычных страниц в истории русской литературы. Эта сумрачная, томительно-тоскливая история могла бы понравиться и Борхесу, и Лавкрафту. В этом нет преувеличения: тексты Андреева стали появляться в зарубежных антологиях «страшных» рассказов еще при его жизни – и появляются до сих пор. К сожалению, «Он» в их число так и не вошел, но у нас есть надежда это исправить…

А потом была пауза длиною в семьдесят лет. Тьма никуда не делась, но в очередной раз сменила форму и с книжных страниц хлынула в жизнь. В естественное развитие литературы вмешалась политика, свернув нарождавшейся традиции шею. Иррационализм серебряного века плохо вязался с идеологией нового государства, хотя и ее саму нельзя было назвать торжеством рационального начала. Есть искушение записать по ведомству хоррора Булгакова, Бажова и Грина (а то и Платонова!), но зажмурим лучше глаза, заткнем уши и зашагаем дальше, пока совсем не заплутали: не иначе, нечистая сила шалит.

В советские годы хоррор дремал глубоко под коркой льда; те немногие ростки, что проклевывались сквозь этот панцирь, в лучшем случае представляют собой готические стилизации с обязательным разоблачением сверхъестественного. На этом поле был замечен Ефремов («Озеро горных духов», «Голец Подлунный»). Кто-то может вспомнить имя Владимира Короткевича, но «Дикая охота короля Стаха», прекрасная и загадочная, создавалась на белорусском языке и принадлежит прежде всего белорусской культуре. А даже если и забыть про это, повесть все равно остается интересным, незаурядным, но – исключением (все с тем же разоблачением в финале).

И вот наступили девяностые. Стоило бетонной коробке строя пойти трещинами, и призраки серебряного века вернулись – уставшие, поднабравшиеся цинизма, с отметинами от цензорских колодок. И все-таки это были они. Одной из первых ласточек стал сборник «Концерт бесов», в котором встретились, улыбаясь друг другу через столетия, классики пушкинской эпохи и фантасты «четвертой волны» – Святослав Логинов, Андрей Саломатов, Далия Трускиновская и другие. Не все из них представили хоррор как таковой, но кровное родство сомнений не вызывало. Некоторые «четверочники» возвращались в угодья страха еще не раз, и плодами этих набегов становились такие замечательные вещи, как «Детский мир» Столярова и «Яблочко от яблоньки» Логинова. К слову, второй рассказ мог бы претендовать и на местечко в мировом пантеоне, не будь он принципиально непереводим.

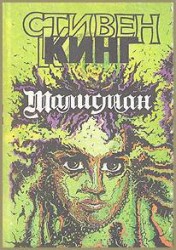

Тем временем надвигалась совсем другая волна – и снова с запада. Да что там волна – вал! Рухнули последние стены, и на российские прилавки обрушились легионы императора из штата Мэн – Стивена Кинга. На какое-то время хоррор стал самым популярным жанром в стране. Книги выбрасывались на рынок пачками – в кустарных переводах, в отвратительных обложках, и все-таки их покупали. В пиковом 1993 году было издано почти полсотни книжек с заветной фамилией на корешке, средний тираж – 100 тысяч экземпляров. Сориентироваться в этом ералаше бывает трудно даже закоренелым фанатам. И это еще не считая десятков других писателей, потянувшихся в кильватере за Кингом – и сравнимых с ним мастеров, и скромных борзописцев.

Как считает Вадим Эрлихман, один из первых переводчиков (и, по его же признанию, периодических соавторов) Кинга, для такой любви были весомые причины – в том числе и чисто российские. Цитирую: «Во-первых, всеобщее подражание Америке начала 90-х, делавшее триумф Кинга прямо-таки неизбежным. Во-вторых, неожиданное любование кинговскими кошмарами: нам бы их проблемы! Подумаешь, палец из раковины вылазит, или призрак дедушки пугает по ночам! Поглядели бы мы на этих неврастеников, если бы с них требовали откат, ставили на счетчик и вызывали на стрелку… Похоже, многие читали СК именно с таким настроением, особенно во время кризисов, которыми так богата новейшая российская история».

И вот теперь-то самое время поговорить о проблемах и мифах русского хоррора. Прежде чем набросать его коллективный портрет, попробуем вкратце обозначить, что же с ним не так – и с чем, наоборот, дела обстоят как нельзя лучше.

Сперва о мифах. Думаю, подробнее мы их обсудим на завтрашнем круглом столе [см. обзор в колонке Михаила Парфенова], поэтому ограничимся самым главным и вредным. И он прекрасно всем известен – возможно, уже крутится у вас на языке. Что ж, назовите его сами.

Да. «Зачем нам ужасы, у нас и так страшно жить».

Именно об этом и говорит Эрлихман. Схожего мнения не так еще давно придерживался и Дмитрий Быков – четыре года назад в статье «Очень страшная туфта» он убедительно доказывал, почему русского хоррора нет и быть не может. Что ж, по примеру Дмитрия Львовича предложу вам пять коротких доводов.

Во-первых, в эпоху Андреева и Брюсова жить было еще страшнее, а жанр все-таки процветал.

Во-вторых, масштабы нашего с вами национального кошмара несколько преувеличены – по крайней мере, на сегодняшний день. Полагаю, большинство собравшихся в этом зале явилось не из сырых подвалов и бандитских гнездовищ, а из скучных спальных районов с неприятным, но вполне совместимым с жизнью набором опасностей. Иначе просто не дошли бы.

В-третьих, не стоит делать пастораль из сытого Запада – не так уж он и сыт (ну, разве что, жирок распределен по-другому). Подмечено, к примеру, что чуть ли не все видные авторы британского хоррора (Клайв Баркер, Рэмси Кэмпбелл, Брайан Ламли, Адам Нэвилл) – выходцы из рабочих кварталов. Предлагаю вам самим домыслить, какие пасторали ожидают случайных прохожих в трущобах Ливерпуля и Манчестера. То же справедливо и для американцев, у которых пропасть между явью и мечтой расползается с каждым годом.

В-четвертых, ужасы у нас все-таки в почете. Только называем мы их по-другому.

И в-пятых, такими речами отмахиваются не только от хоррора, но и от любой литературы, выхватывающей читателя из зоны комфорта.

Примечательно, что это осознал и Быков – и вот что ответил несколько недель назад Михаилу Успенскому, заявившему, что «такой литературы у нас нет»: «Надо учиться, понимаете? Вообще, мне горько это говорить, но русской литературе надо заново учиться держать читательское внимание. Братья Стругацкие в 1972 году как-то сумели написать «Пикник на обочине», который глотается… Вот это очень страшная книга, да? Значит, надо учиться писать как Стругацкие. Монтировать эпизоды, убирать описания, делать точный диалог, придумывать страшное. Мы потеряем наших детей и читателей».

Теперь о проблемах. Вот лицо первой из них.

Писатели тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо – в том числе и упомянутый нами миф. Начитавшись Кинга, человек пытается спроецировать его приемы на Россию – и получается, конечно же, ерунда. Из этого тупика ведут два пути, и обычно выбирают тот, что полегче: писать о том, чего не знаешь. Так рождаются романы о канзасских пареньках с рязанскими сердцами. Еще проще подражать Лавкрафту – уж его-то подопечных никак не представить на русской земле! (Хотя он-то как раз и учил: от корней не уйдешь…) Впрочем, и тут все зависит от меры таланта, доказательством чему – «Гулы» Сергея Кириенко, покоряющие итальянским колоритом, или симпатичная старомодная «Пустошь» Андрея Теплякова. Так что дорожка эта не безнадежна – а о другом, более благодарном пути мы еще поговорим.

Проблема номер два. И вот ее лицо.

Кажется, мы нашли злого гения российской литературы! И в самом деле, эта проблема родственна первой: стоит молодому писателю сунуться на территорию хоррора (или даже сделать соответствующий вид), его тотчас же объявляют «русским Стивеном Кингом». В итоге читатели разочарованы, тиражи не распроданы, автор ходит с клеймом на лбу. Справедливости ради, это не только наша беда – кингов то и дело находят в Японии, Китае, Франции, Италии… Как и в случае с йети, информация эта не подтверждается.

Третья проблема… нет, не угадали. Ее лицо выглядит так.

Или так.

Хайнлайн писал: «Трудно обмануть кошатника, если сам не любишь кошек. Есть кошатники и есть все прочие, коих большинство. И если они начинают притворяться, это сразу становится заметно, потому что они просто не понимают, как обращаться с кошками – а кошачий протокол будет построже дипломатического».

То же и с хоррором. Как мы уже говорили, его границы чрезвычайно широки. Это радушный и щедрый хозяин, никому не отказывающий в приеме. Но невозможно выдать за хоррор фантастический боевик, или бандитскую чернуху, или страшилку о колдуне. Посвященный сразу почувствует подвох – и книгу ждет забвение, потому что промахиваться с целевой аудиторией опасно. Мне кажется, именно на этом и погорели многие серии и проекты, формально представлявшие «российские ужасы»: как ни наглаживай собаку по шерстке, все равно не замурлыкает (если только вы не в сказке Чуковского)…

Продолжение доклада и список рекомендованной литературы читайте в следующем выпуске «DARKER».

Владислав Женевский заканчивает работу над докладом...

1 Хельг 25-09-2012 02:19

Взглянув в лицо первой и второй проблемы чуть не разбудил хохотом весь дом. Очень метко! Да и вообще, весь доклад читается легко и интересно. Такой я бы с удовольствием послушал в живую.

Автору мои благодарности за скрашенный вечер.

2 Надежда 22-09-2012 00:37

Отличный доклад. Где нужно, кратко, где нужно, расписано. Слайды рулят.

3 alex1970 21-09-2012 22:58

Интересная статья. Кстати, была еще украинская книга, сделанная по типу "Дикой охоты" и "Собаки Баскервилей". Автор - Билоконь, названия не помню. Вышла в начале 70-х. Настоящий ужастик с последующим разоблачением. Ну то есть, то что казалось мистикой оказалось происками злобных преступников

4 Александр Подольский 20-09-2012 20:11

Да, живьем все же эффект от смены слайдов совсем другой, но статья от этого менее интересной и качественной не стала. Не хватает только ремарок Логинова из зала)

5 Парфенов М. С. 22-09-2012 02:15

Да он их там сделал-то 1-2, не больше. И весьма спорные, на мой взгляд. По крайней мере о скучном и непопулярном "Дракуле" было умильно послушать)

6 zvezdochet2009 20-09-2012 17:41

Отлично. С удовольствием прочитал. Жаль, живьем тогда не получилось послушать.

7 OldFisben 20-09-2012 11:23

Здорово. И метко, и весело. Отлично.

8 Парфенов М. С. 22-09-2012 02:12

Да, чувак. Теперь ты знаешь, что пропустил в Питере)