Stefan Grabiński, “Kruk”, 1920

Из дневника Казимежа Бжоста

Стояла золотистая послеобеденная пора. Ржавое, приглушенное осенней дымкой солнце пускало солнечные зайчики сквозь густые заросли неподвижных деревьев. В ореоле лучей купались верхушки кипарисов, упивались грустью заката кладбищенские липы. Нервные листья осины, белоствольных берез, охваченные алым приливом, дрожали в потаенном шелесте, щедрые на милость. Тихое кладбище полнилось вечерними предчувствиями. Опутанные пряжей бабьего лета кресты раскрывали свои объятья — указатели смерти. Мраморные надгробия, стройные стелы, украшенные венками, обвеваемые волной лент, отбрасывали вдаль тенистые контуры, а когда изображение залегало и простиралось черным клином, они склонялись над ним, изумленные, с тоской о себе и своей участи. Омытые кровавым пламенем урны, погребальные слезницы погружали в мирскую славу1 успенный прах — содержимое их вместилищ; отдавались запоздалым поцелуям солнца могильные девы, холодные, безупречные, хранимые от зноя, бесплодные — в осенней нежности…

Бессильный ветерок, который прокрадывался оттуда, через ворота, играл в черных, развевающихся траурных перевязях: скорбная забава кладбищенских часов…

Где-то на уже давно отцветшей, омертвелой ветви жасмина пташка щебетала песенку — маленькая бедная пташка. Как вдруг, испуганная, она смолкла; со стороны калитки двигалась похоронная процессия и, напевая, исчезала там вверху, где так много тополей. Salve Regina2…

Я шел вдоль тенистой, насаженной в два ряда кленовой аллеи. Надо мной потемневшая небесная лазурь, под ногами желтый песок. Шел я спокойный, в осеннем хороводе листьев, которые с шелестом ниспадали по мне на землю. Схватил один из них мимоходом, пока он не упал увядший, и положил его на ладонь; а он, испещренный кирпичным румянцем, изогнулся дугой в пароксизме боли и прилип концами к моим пальцам. Я бросил больной лист на волю ветра: он закружился вихрем, покачнулся пьяный и скользнул среди прочих на размякшую почву…

Я устремил взгляд кверху, где вдалеке сходились параллельные ряды, и опустил глаза; там склонившееся солнце запирало на засов из чистого золота раскрытые створки. Поэтому я поклонился прекрасному привратнику, ибо он был светел и лучезарен, и свернул на одинокую тропинку. Отсюда уже недалеко. Там, за той колонной из пирита, что строго возносится, находится Ее могила. Иду туда. На могилу моей Марты.

Моей… До чего же странно это звучит? Никогда моей не была и никогда не будет. Я не знал этой женщины при жизни, так как она была женой другого. А все-таки я считаю ее своей. Теперь уже нас связывают такие крепкие узы, что никто не в силах их разорвать...

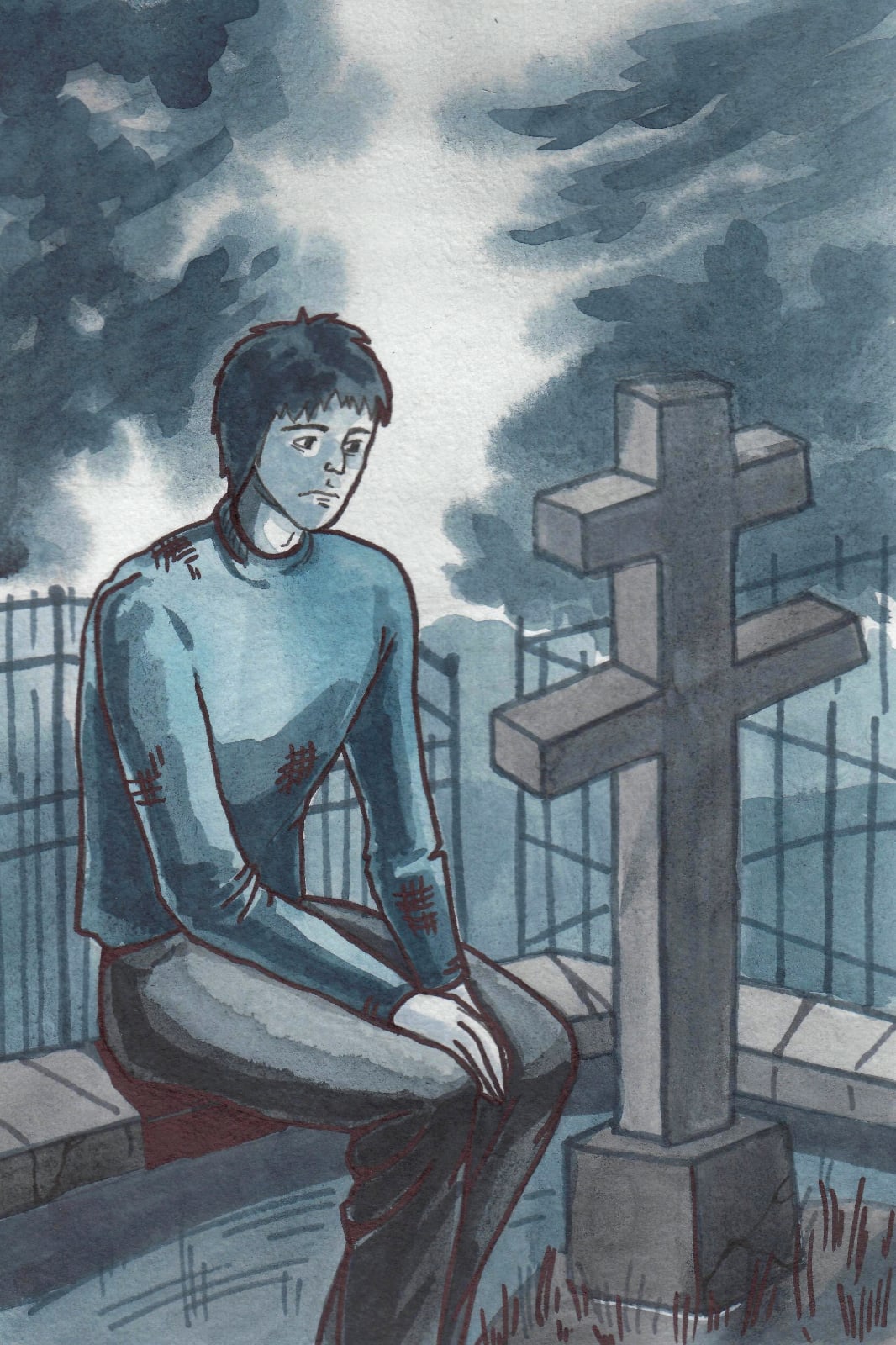

Я уселся на скамье напротив могильной плиты в щедротах солнца. Над моей почтительно непокрытой головой повеял холодный воздух, и я почувствовал у виска прикосновение как будто крыла. Какая-то птица, покидая это место, на лету неосмотрительно зацепила меня. Быть может, она восседала на верхушке ее надгробной стелы, купаясь в золоте заката? Не знаю. Я видел лишь ее черную тень, в то время как она быстро двигалась над землей.

Странная птица! Всякий раз, как захожу сюда, она всегда откуда-то поблизости улетает. До сих пор я отчетливо не видел ее ни разу; словно она от меня скрывается. Как особый страж! Порой я думаю, что она просиживает над могилой неустанно днем и ночью, оберегая покойницу; лишь мое присутствие вынуждает ее сниматься с траурного поста. Но заметил я это лишь с определенного момента времени; она появилась каких-то три недели тому назад, то есть после одного из моих снов, которые мне теперь снятся так часто. Когда на следующий день я посетил могилу, она прошелестела надо мной в первый раз. С тех пор она постоянно улетает при моем приходе. Очевидно, моя особа претит ей, поэтому она меня избегает. Я вызываю у нее антипатию. Птицы иногда обнаруживают поразительную идиосинкразию. Возможно, эта могила оказывает на нее, как и на меня, какое-то магнетическое воздействие и по этой причине она охотно здесь просиживает до тех пор, пока не появлюсь я, чтобы согнать ее с облюбованного места.

Ведь это воистину удивительный уголок. Со всех сторон поросший густыми зарослями жасмина, окруженный живой изгородью из роз, он кажется храмом кладбищенской меланхолии. Сейчас уже осень — розы не цветут, жасмин не разливает вокруг сладостного аромата, лишь ряд кипарисов оттуда, со стороны тропинки, качаясь на ветру, придает этому месту печальное очарование. Но в июле, когда я впервые здесь оказался — пурпуром отливали кусты роз, опьянял жасмин; тогда и калина, та, что растет на краю у склона, а теперь помахивает печальной ветвью, склонялась над могилой в улыбке алых ягод; и черемуха, хотя уже и отцветшая, раскидывала здесь на карнизе зеленую листву, согнутую под порывами ветра…

Это место сразу же меня очаровало. Оно исполнялось поэзией, какого-то раздумья, исключительно прекрасного. С той поры я наведывался сюда часто, чтобы проводить здесь в уединении целые дни. Напротив могильной плиты есть скамья со спинкой — на ней я и сижу.

Прошло лето, отцвели цветы, увяли розы, и уже пожелтела листва — я все чаще посещаю могилу Марты. Теперь-то я уж точно знаю, что не место меня сюда манит, а покойница.

И сегодня я, как обычно, пришел в закатный час, сел и смотрю на этот женский образ, скрытый за густой вуалью, с рукой на кубке и на мраморную табличку внизу с высеченной фамилией. Гляжу — и не знаю уж в который раз читаю пару этих строк:

Здесь покоится

Марта Ласкарис,

урожденная Збонская

1865–1890

Прохожий, помяни ее душу в Своих молитвах!

Марта Ласкарис — самобытная фамилия! Звучит будто на греческий манер. Семейство почтенное — кажется, ведет свой род от византийских владык. Кровь древняя… Стало быть, так звали и Ее мужа. Жив ли он? Здесь я его никогда не встречал — кроме меня, никто не посещает могилу; и те поздние астры, которые так тихо шелестят лепестками и осенние хризантемы, если до сих пор не увяли, должны быть за это признательны лишь только мне…

На неделе, после первого дня, который я здесь провел, увлеченный неведомой силой в кладбищенское затишье, ночью мне приснился сон.

Мне казалось, будто я блуждаю по какому-то парку, посреди бесконечной аллеи, путешествую среди клумб с экзотическими цветами. Со временем я углубился в отдаленную часть, строго очерченную плотными стенами кустов. Вследствие присущих сновидению законов и переплетений это место постепенно начало сливаться с излюбленным окружением могилы Марты и возник частичный сплав, будучи как одним, так и другим. И тогда я увидел Ее. Она сидела на скамье, глядя на меня с улыбкой.

Я сразу же пришел к убеждению, что она — покойница.

Уверенность в этом придала мне храбрости и я, как если бы знал эту женщину с давних пор, приблизился к скамье. Но она остановила меня жестом и взглянула испуганно. Я почувствовал, что она кого-то боится. Когда, блуждая взглядом, я искал источник ее беспокойств, то вдруг заметил где-то выше, в одном из окон выросшего в глубине, будто из-под земли дворца, огненные, фосфорические черные глаза — и ничего, лишь только эти упрямо уставившиеся на меня глаза. Трепет, который невольно пробежал по мне холодным током, высвободил меня из объятий сна. Я проснулся с неизгладимыми в памяти чудесными чертами лица пани Ласкарис.

С той поры чуть ли не каждую ночь я наблюдал во сне одно и то же видение. Марта всегда загадочно улыбается, как бы сквозь вуаль, и всегда при малейшей с моей стороны попытке приблизиться робко оборачивает голову к окнам дворца. А там я неизменно встречаю уже впившиеся в меня грозные глаза. Когда однажды, наконец собравшись с духом, вопреки ее отчаянным жестам, я приблизился к скамье, призрак из дворца молниеносно принял отчетливые формы; от гладких сверкающих стекол отделилась белая личина с фосфоресцирующими глазами и через откосы, засаженные кустами, начала быстро к нам приближаться: это было мертвенно-бледное мужское лицо с густой черной растительностью… Внезапно оттесненный руками Марты, я пошатнулся как пьяный и начал падать куда-то вниз…

В тот же день, после обеда, на могиле впервые появилась птица…

Так я и живу уже три месяца между явью кладбища и сном и не желаю перемен. И мне так с этим хорошо, на удивление хорошо. Я пребываю в особом подвешенном состоянии между жизнью и смертью, задумчивый посредник двух миров. Часы для меня теперь текут так спокойно, так тихо минуют золотые дни. До чего же мила меланхолия могил. И если бы только не он, мой черный соперник…

Но сегодняшний день уже близится к концу, солнце зашло за далекий лес, и лишь огромный багряный отсвет остался после него на небе. Спокойной ночи, Марта, спокойной ночи…

Я покинул скамеечку и постепенно спускаюсь вниз. На повороте, откуда еще можно заметить могилу, я оборачиваюсь, безотчетно бросаю взгляд на темнеющую стройную стелу и на ее плоской, усеченной вершине вижу отчетливо вырисовывающийся силуэт птицы: это большой, переливающийся металлом ворон…

***

15 октября

Сны мои обнаруживают поразительное сходство с жизнью реальной. Я уже знаю, кто эти люди. Открытие пришло так нежданно, так случайно, что я иногда не в состоянии в это поверить.

Позавчера я находился в каком-то отдаленном городском квартале, куда не наведываюсь почти никогда. Шел я вдоль старой узенькой улочки, полной небольших магазинчиков, низкопробных лавчонок. Скучая, я остановился перед каким-то bric à brac3, своего рода музеем древностей. Несколько антикварных предметов заинтересовали меня: я вошел внутрь. Владелец, старый чудак, засушенный дымом трубочки, которой он без устали попыхивал, даже не шелохнулся в своем углу, позволтв мне беспрепятственно осмотреть коллекцию.

Вскоре мое внимание привлекли сильно запыленные настольные часы с колоннами. Я взял предмет в руки и осмотрел его детально. Циферблат вместе с механизмом покоился на четырехугольной плите, опирающейся на шесть мраморных столбиков, которые внизу образовывали внутреннюю галерею в коринфском стиле. Камень был желтоватой окраски, матового тона giallo antico4 и ровностью глянца напоминал кость; между последними пилястрами внутренней галереи имелась раздвижная перегородка, в нее были обрамлены две миниатюры. Поднеся предмет к глазам, я содрогнулся: эти две головы — женская и мужская, которые находились передо мной, — совершенным образом походили на мои сонные видения; я держал в руках фотографию Марты, урожденной Збонской и, вероятно, ее мужа.

Опрошенный о происхождении ценного предмета, антиквар полностью подтвердил мои предположения. Покойная была женой богатого фабриканта-сукнодела Филадельфа Ласкариса, потомка царского семейства из Византии. Восхищенный ее необычайной красотой, грек обвенчался с Мартой пятнадцать лет тому назад, но счастья так и не обрел. Его вспыльчивый и мнительный характер исключал возможность спокойной совместной жизни. Ненормально ревнивый, он преследовал жену на каждом шагу, запирал несчастную дома от глаз людских целыми месяцами. Однажды, десять лет назад по городу распространились слухи о ее внезапной смерти. Некоторые поговаривали о суициде, другие предполагали убийство. Во всяком случае вскоре после смерти жены Ласкарис объявил большой аукцион и, распродав значительную часть своего имущества, вернулся в Грецию. С тех пор о нем не было ни слуха.

Трагизм этих деталей из прошлого удивительным образом диссонировал с сухой канцелярской формой, в которую их облек равнодушный старик. Охваченный неопределенным чувством, я поблагодарил его за сведения и, не обескураженный довольно значительной стоимостью, выкупил часы.

Теперь они уже у меня; стоят там, на моем средневековом камине и ритмично тикают в тиши. И каждое качание золотого маятника приоткрывает передо мной железные врата, за которыми скрывается былое. Каждое движение этого узкого блестящего прутика раскалывает на тысячи трещин гладкую поверхность, под которой покоятся события минувших лет. Тик-так, тик-так…

Погруженный в раздумья, я слушаю их часами и впиваюсь взглядом в миниатюру, на которой изображено Ее лицо, Ее изумительное лицо с этим особым трагическим выражением. Марта, урожденная Збонская, Ласкарис… То снова, будто загипнотизированный магнетизмом глаз Ее мужа, обращаю к нему испуганный взор и не могу оторваться от этих бледных, злых черт. Он меня ненавидит, этот человек! Я чувствую это каждым своим нервом, каждой частицей. Ненавидит издали! Он знает, что я люблю его жену, и про частые наши с нею свидания во сне.

И — хоть сам не возьму это в толк — я его боюсь.

С тех пор, как часы находятся дома, меня порой охватывает странная тревога перед чем-то неведомым; я испытываю чувство виновника — вора, который похитил чужое счастье. Я должен убрать его фотографию — дольше этого взгляда не стерплю.

Вообще в последние дни мною овладело какое-то неопределенное душевное беспокойство. Мои нервы предельно напряжены. Я не могу успокоиться после странного приключения, которое произошло позавчера на кладбище. У меня случилось происшествие с вороном, черным стражем Ее могилы. И я воочию убедился в том, что он настроен ко мне враждебно и хочет вынудить меня отказаться от посещений.

Уже за несколько дней до этого я заметил, что птица ведет себя со мной дерзко и становится удивительно навязчивой.

Когда я только приближался к стеле, чтобы присесть на любимую скамью, ворон сорвался с вершины и, гулко хлопая крыльями, назойливо взвился над моей головой. Я был вынужден использовать трость и прогнать его. Он улетел, но не далеко, так как я ощущал его омерзительное присутствие поблизости.

Вплоть до третьего дня, до субботы, когда я замахнулся на наглеца, ворон неожиданно опустился до высоты моей головы и быстрым неуловимым движением, высунув клюв, угодил мне прямо в грудь, после чего с молниеносной скоростью улетел. Удар вышел сильным, и я до сих пор чувствую его — здесь — около сердца. Метко прицелился. Клюв у него будто стальной. Если бы не накидка, которая тогда была на мне, он бы глубоко меня ранил. Но место удара до сего дня налито кровью, которая как бы свернулась и постепенно меняет свой цвет с темно-красного на черный. Во всяком случае я должен быть бдительным. Это недобрая птица.

В ближайшее время я возьму с собой оружие понадежнее, чем трость. Не следует подпускать его к себе слишком близко. Он может оказаться опасен…

***

20 октября

Я убил ворона. Сегодня днем на могиле Марты. Застрелил его в тот миг, когда он, угрожая своим кривым клювом, набирал скорость, желая поразить меня прямо в лицо. Гадкая черная птица!

Но перед самой смертью он отомстил мне. Видя, что он рухнул мне под ноги с окровавленной грудью, я склонился над ним, чтобы присмотреться к нему поближе. Я видел его глаза, их заволакивало туманной пеленой, они были налиты кровью — лютые, до скончания мстительные глаза. Тогда он из последних сил, с трудом приподнял отливающую металлом шею и остатком своей гаснущей энергии нанес мне в левую руку болезненный удар. Сразу же после этого он упал и издох. Но удар был очень сильным: он пронзил мне ладонь наполовину. Я перевязал истекающую кровью руку и повернул обратно домой. Пусть падаль растаскивают его черные собратья. Я лишь опасаюсь одного, а не был ли его клюв чем-нибудь заражен; ведь это кладбищенский ворон. Рука опухла и болит. Хотя я и промыл рану сублиматом, но все же меня бросает то в жар, то в холод. Пойду к врачу.

22 октября

Вчера ко мне снова приходил врач. Кажется, плохи мои дела, ибо он как-то странно покачал головой. Рука распухла по локоть и совсем посинела. Гангрена… Днем я вынужден подвергнуться операции.

P.S. В газетах я сегодня прочел следующее сообщение:

Афины, 20 октября. Сегодня во время банкета промышленников скоропостижно скончался широко известный фабрикант Филадельф Ласкарис. Он упал как громом пораженный в тот миг, когда, поднимаясь со своего места, простер руку с бокалом, чтобы провозгласить тост…

Странное стечение обстоятельств.

Больше писать не могу. Жар усиливается. Тревожно поглядываю на часы; через два часа здесь соберется консилиум, сразу же перед операцией…

У меня нехорошие предчувствия…

***

Конец дневника

Комментарий издателя

Предчувствие не обмануло Казимежа Бжоста. Он скончался через час после ампутации левой руки. При операции врачи заметили на груди больного особую отметину, сформированную излившейся и свернувшейся, вероятно, в результате удара кровью; это было черное изображение ворона.

Примечания переводчика:

1 Намек на цитату: Sic transit gloria mundi — «Так проходит мирская слава» (лат.).

2 Salve Regina, Mater misericordiae… — «Славься Царица, Матерь милосердия...» (лат.) — начальные строки католического антифона, посвященного Богородице.

3 Bric à brac — «безделушки», «хлам», «старье» (фр.). Здесь в значении «антикварная лавка».

4 Giallo antico — «античный желтый» (итал.).

Перевод с польского Юрия Боева

Иллюстрация Ольги Мальчиковой

Комментариев: 0 RSS